▎옥로주(玉露酒)는 조선 말 전북 남원에 살던 유행룡이란 사람이 제조를 시작해 서산 유씨 가문으로만 전수된 전통소주다. 촌로(村老)들이 마을 언덕배기에서 옥루주를 마시고 있다. |

|

4월의 어느 날, 황여일(黃汝一, 1556~1622)은 선물을 받는다. 멀리 백암산(白巖山)에 주석(酒席)하고 있는 인상인(仁上人)이 보내 온 술이다.음력 4월이면 막 여름으로 접어드는 때. 송화가루가 노랗게 날리고, 땅의 수분은 더운 공기에 덥혀져서 구름과 안개를 만들어 산을 온통 뒤덮는다. 스님은 이때를 놓치지 않고 소나무의 금빛 꽃술을 따서 산속 맑은 샘물을 부어 술을 만들었다. 잘 걸러서 스님이 지내는 방에 갈무리를 해뒀다가 이 술을 황여일에게 보낸 것이다.평소에도 황여일은 술을 좋아했다. 그의 문집인 [해월집(海月集)]을 보면 술과 관련된 시문이 다수 보이는데 모두가 술을 마시고 흥에 넘쳐 지은 작품들이다. 그 성품은 당시 주변에 널리 알려져 있었던 것 같다. 산중 스님도 그런 성품을 알고 자신이 빚은 술을 보내온 것이다.술동이를 받은 황여일의 반응은 그의 시에 잘 드러나 있다. 때마침 여름의 더운 기운 때문에 기갈병이라도 든 것처럼 목이 마르던 참에 보내온 술을 받으니 얼마나 기쁜지 모르겠다는 것이다. 그는 “나의 창자는 때맞춰 내리는 비를 만난 듯 가뭄에 타오르는 들판이 푸르러지면서 점점 살아나는 듯”(肝得時雨 赤野靑漸活)하다면서 감격에 겨워했다.술항아리 주둥이를 열 때 코끝에 설핏 스치는 강렬한 주향(酒香)은 듣기만 해도 온몸을 흥분에 휩싸이도록 만든다. 백자 사발에 따라놓으니 흰 술 빛은 눈에 비치어 맑다. 살구 죽에 계피향이 설핏 어린 듯 맛있는 차에 꿀을 탄 듯하다. 향기에 취하고 색깔에 취하고 맛에 취해 한 잔 또 한 잔 기울이다가 어느새 술의 멋 속으로 흠뻑 들어갔다. 마시다 보니 하늘과 땅이 보잘것없는 물건처럼 보인다. 어느새 혼(魂)은 끝없이 천지 사이를 노닐고 몸은 아득한 옛날 태평시대에 누워 있는 듯하다. 신선이 된 듯한 마음이다.스님에게 받은 이 술을 황여일은 ‘혼돈주(混沌酒)’라고 불렀다. 송화주(松花酒) 계통의 막걸리로 추정되는 이 술 이야기를 읽으면서 술꾼이라면 글자마다 짜릿한 흥분이 솟구쳤을 것이고 구절마다 술맛을 떠올리며 입맛을 다셨으리라. 술 선물에 대한 아름다운 답례품으로 이 한시만 한 것이 있겠는가.불교에서 재가신도에게조차 요구되는 오계(五戒)에 술을 마시지 말라는 ‘불음주(不飮酒)’가 있다. 하물며 출가 승려 입장에서 술을 마시는 것은 금기 중 금기였다. 그런데 황여일이 감사의 한시를 지어서 보낸 인상인은 마시는 것은 고사하고 자신이 직접 술을 담갔다. 담그기만 하고 마시지는 않았다고 주장하면 할 말은 없지만, 어떻든 스님이 술을 담근 것은 그 자체만으로도 흥미롭다. 스님들도 중생인지라 술을 마시지 말라는 기본적인 계율의 제약에도 불구하고 술을 마셨다.일부 득도(得道)한 스님은 계율이 가지고 있는 한계를 과감히 벗어버리는 상징적 행위의 하나로 술을 마시는 일도 있었다. 그러나 지금까지도 대부분의 스님은 중생으로서의 욕망을 벗어버리지 못 해서 술을 마시는 일이 적지 않다.조선시대도 마찬가지다. 기록이 없기 때문에 인상인이 어떤 스님이었는지 정확하게 알 수는 없지만, 그는 당시 사대부들과 자주 교유하는 처지였을 것이다. 그 교유의 깊이를 드러내는 하나의 방법으로 술을 빚어 선물을 한 것이리라.

“반야주 깨끗하니 되레 정신이 맑아지더라”

▎술은 잘 마시면 힘이 되지만 잘못 마시면 멀쩡한 사람을 죄인으로 만들기도 한다. |

|

요즘도 ‘곡차(穀茶)’라는 말을 쓴다. 불가에서 술을 지칭하는 상징어 혹은 은어(隱語)다. 곡식으로 만든 차라는 뜻이다. 술이라 하면 ‘불음주’ 계율에 저촉되니 그것을 곡차라고 해 술 마시는 행위에 제약으로 작동하는 오계의 범주를 넘어서려는 말이다. 술 마시는 행위를 정당화하기 위한 말장난이라고 치부할 수도 있고 계율 너머의 자유로움을 드러내기 위한 장난스러운 표현으로 볼 수도 있다. 이런 식의 은어가 요즘에만 만들어진 것은 아니다. 오랜 옛날부터 있었다.조선 초기의 명신인 서거정(徐居正)은 생육신의 한 분으로 꼽히는 김시습(金時習)과 절친한 사이였다. 하루는 김시습이 술을 가지고 서거정을 찾아온다. 비 그치고 맑게 갠 날 연꽃은 깨끗하게 피어 난 여름날이다. 소매 잡아 만류하면서 술잔을 기울이다가 산달이 떠오를 때까지 마신다.이 만남을 두고 서거정이 시를 남겼다. 그 첫 구절은 이렇게 시작한다. “소매 속에 반야탕을 넣어, 속세의 나그네에게 와서 먹인다.”(袖中般若湯 來餉紅塵客)우리나라 최초의 백과사전으로 알려진 [지봉유설(芝峯類說)]을 쓴 이수광(李光)은 자신이 꿈을 꾼 내용을 시로 남겼다. 1613년(광해군5) 9월 17일 밤, 이수광은 꿈에 어떤 궁궐로 들어간다. 웅장하고 화려한 건물에 넓고 탁 트인 정원이 있는 곳이었다. 그곳에는 많은 스님이 빽빽하게 도열해 있다가 자신이 들어가자 기뻐하면서 건물 안으로 안내하는 것이었다. 그리고는 차 한 잔을 권하면서 이것이 ‘반야탕’이라고 했다. 이 차를 마셔보니 향과 맛이 몹시 좋아서 정신이 매우 상쾌해졌다.꿈에서 깬 뒤에도 너무 생생하게 기억이 나서 시를 지었다고 했다. 꿈에서는 스님들이 반야탕을 차라고 했지만, 그는 이 꿈을 소재로 한시를 쓴 뒤 한산자(寒山子)의 시 구절을 주석으로 붙여놓았다. 훗날 한산의 시집을 읽다가 우연히 발견한 구절 “반야주가 깨끗하고 차가우니, 마시자 정신이 맑아졌어라.”(般若酒淸冷 飮啄澄神思) 하는 부분을 읽으면서 자신이 꿈에서 꿨던 것과 너무 맞아떨어져서 신기했다는 것이다. 이런 점을 보면 이수광의 꿈 속에서 스님들에게 받은 반야탕이 바로 술과 통하는 것이었음을 알 수 있다.반야탕은 바로 술을 지칭하는 일종의 은어다. 반야란 불교의 깨달음이요 지혜다. 지혜를 가져오는 탕이라는 뜻이다. 술을 마시면 평상시에 경험하지 못 하는 다양한 심리적 육체적 경험을 하게 되는데 이것이 깨달음을 불러일으키는 계기를 만든다는 뜻이다.이 단어는 소식(蘇軾)의 [동파지림(東坡志林)]에 나오는데 웃음 속에 풍자를 담는 솜씨가 멋지다. 이수광은 자신의 [지봉유설]에서 이렇게 기록한 바 있다. “천축국에서는 술을 수(‘연유’라는 뜻)라고 한다. 마치 우리 조선에서 술을 ‘수아’라고 하는 것과 같은 경우다. 또 스님들은 술을 반야탕이라고 하는데 불교 경전에서 나온 말은 아니다. 대개 은어로 불교의 계율을 피해보려는 것이다.”혼돈주(混沌酒)라는 술이 있다. 조선 전기 기록에서 보이는 이 술은 어떻게 담그는지 알려져 있지 않다. 이 술에 관한 가장 자세한 기록은 정희량(鄭希良, 1469~1502)의 한시 ‘혼돈주의 노래(混沌酒歌)’다. 그는 서문에 해당하는 제법 긴 글을 앞에 붙인 뒤 13운(韻) 26구(句)의 한시를 지었다.정희량은 1498년 무오사화(戊午史禍) 당시 탄핵을 받아 장(杖) 100대를 맞고 삼천리 유배형 처분을 받았다. 평안도 의주에 유배됐다가 1500년 5월 경상도 김해로 이배(移配) 됐다. 어느 배소(配所)에서 지었는지 분명하지는 않지만, 그는 유배된 이래 늘 술을 직접 담가서 마셨다고 했다. 술이 익으면 거르지도 않고 짜지도 않은 채 퍼서 마셨는데 그 술을 ‘혼돈주’라고 명명했다는 것이다. 그렇게 보면 혼돈주라고 하는 이름은 정희량에게서 시작된 것이라 하겠다.정희량과 같은 시기에 활동했던 박은(朴誾, 1479~1504) 역시 자신의 시에서 “이불을 두르고 돌다리에 기댄 채 술동이를 여니 혼돈주가 익어간다”(擁被倚石 開尊潑渾沌)고 하면서 “정희량이 탁주를 좋아하여 혼돈주라고 이름을 붙였다”는 주석을 더한 바가 있다.또한 박은과 절친해 그의 사후 문집을 엮어주기도 했던 이행(李荇, 1478~1534) 역시 자신의 시에서 “귀양살이 비록 적막하지만, 한 말 쌀을 도모할 수는 있지. 항아리에 혼돈주 담갔으니, 이 이름은 우리 벗이 지은 것.”(謫居雖寂寞 斗米亦可謀 甕中渾沌酒 此名之設由吾)이라고 노래했다. 그리고는 주석에서 정희량이 탁주를 좋아해서 혼돈주라는 이름을 붙였다고 기록했다.시문을 평가하기로 정평이 나있던 허균(許筠, 1569~1618)도 자신의 [성수시화(惺詩話)]에서 정희량의 시문을 평가하면서 ‘혼돈주의 노래’가 소동파(蘇東坡)의 글에 필적할 만한 뛰어난 작품이라며 극찬을 아끼지 않았다.이처럼 혼돈주는 원래 탁주를 지칭하는 단어였다. 그렇다면 왜 혼돈주였을까? 우리는 정희량이 술을 담가서 마시던 주변 상황을 살펴볼 필요가 있다. 우선 그는 유배를 당한 상태였다. 무오사화는 조선 전기 사림파의 거두(巨頭)였던 김종직(金宗直)이 살아생전 썼던 ‘조의제문(弔義帝文)’을 사초(史草)에 올린 것이 계기가 돼 연산군을 등에 업은 훈구파에 의해 일어난 정치적 사건이었다.

탁주에서 폭탄주까지 각양각색

▎청록파 시인들이 한 자리에 모였다. 왼쪽 둘째부터 차례로 박두진·박남수·조지훈·박목월. |

|

이 사건으로 인해 김종직의 묘는 파헤쳐져 부관참시를 당했고, 그의 문도(門徒) 그룹에 속하는 젊은 사림들이 사형을 당하거나 멀리 유배형을 받았다. 이 정도의 사건이었으니 정치적으로 위중한 것이었고, 이런 사건에 연루돼 온 귀양바치에게 정성스럽게 뒷바라지를 해 줄 사람은 없었다. 정희량이 유배생활을 하는 동안 의식주를 도와줄 사람이 거의 없었다는 것이다. 자신이 마실 술을 직접 담글망정 술을 마실 수 있는 처지라는 것 자체만으로도 고마워해야 할 상황이었다.쌀과 같은 곡식과 누룩 등으로 술을 빚어서 항아리에 두면 발효가 되면서 거품이 일고, 그 상태가 지나면 거품이 가라앉으면서 맑은 술이 위쪽으로 뜨게 된다. 물론 거기에 용수를 넣고 거기에 고인 맑은 술을 떠내기도 하지만, 이런 과정을 거치지 않고 탁한 술을 그냥 퍼서 마시기도 한다.정희량의 경우는 여러 도구를 사용할 형편이 되지 않았던 것 같고, 술이 웬만큼 발효되면 그것을 떠서 마셨던 것으로 보인다. 걸러서 마시나 거르지 않고 마시나 술의 도수는 차이가 없었을 것 같지만, 쌀과 같은 곡식의 양이 많으면 많을수록 도수가 20도 가까이 높아졌던 것을 생각하면 정희량이 마신 혼돈주는 제법 높은 도수의 술이었을 것이다.몇 잔 마시면 술이 오르고 정신이 혼미해지기 때문에 ‘혼돈주’라는 이름을 붙였을 것이다. 술 몇 잔에 몸과 마음이 혼돈스러운 상태가 되는 술이라는 뜻이리라. 그리고 이 명칭이 탁주를 지칭한다는 그 시대 사람들의 증언도 정희량 자신이 말한 것처럼 거르지 않고 그냥 마셨다는 것을 보여준다.탁주를 지칭하던 혼돈주는 조선 말기가 되면 다른 용도로 사용된다. 1837년에 필사된 것으로 추정되는 [양주방(釀酒方)]이라는 책이 1977년에 발굴된 적이 있다. 이 책에는 77종가량의 술 담그는 법이 소개돼 있는 아름다운 한글 필사본이다.이 책에 혼돈주를 소개하고 있는데 그 내용은 이렇다. 찹쌀로 빚어서 여름에 마시는 막걸리인 합주(合酒)를 준비한다. 시원한 것이 좋다. 그 막걸리에 소주를 일 푼가량 살며시 따르면 맑은 소주는 위로 뜨고 탁한 막걸리는 아래로 가라앉는다. 이것을 마시면 막걸리와 소주를 동시에 마시게 되고, 시원한과 따뜻함을 동시에 느끼며, 두 가지 술을 동시에 즐기게 된다. 다만 다른 술과는 달리 다섯 잔 이상을 마시면 아무리 술꾼이라 해도 대취하니 조심하라는 내용이다.

함께 마실 벗 있다면 그것만으로도 행복

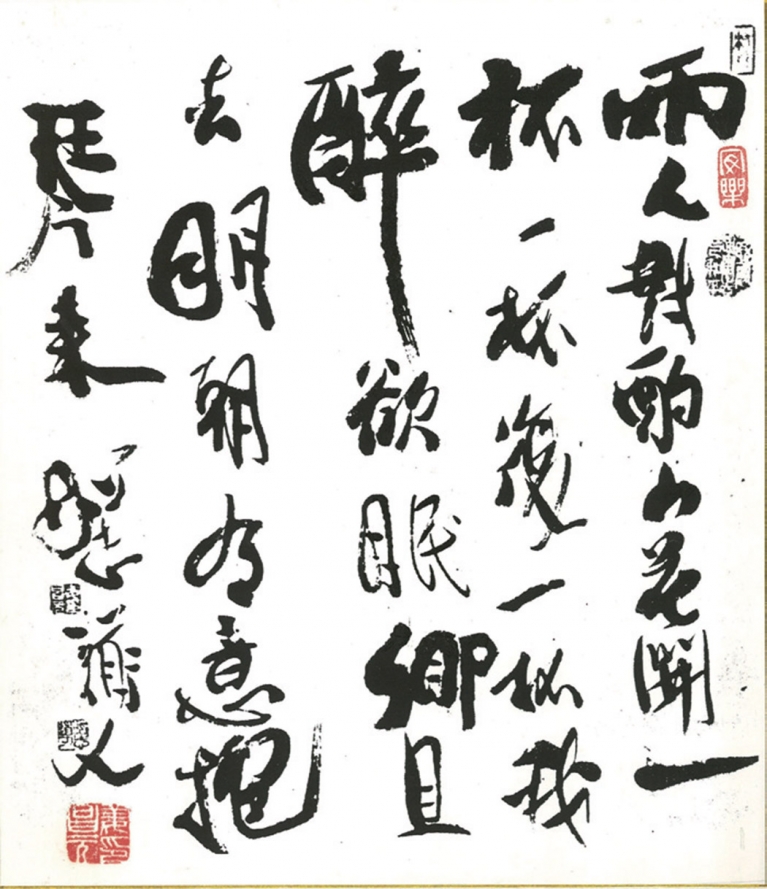

▎주선(酒仙) 이백의 시 ‘산중여유인대작 (山中與幽人對酌)’. ‘둘이 앉아 술을 마시니 꽃은 만발하고, 한 잔 또 한 잔 하자꾸나. 나는 이미 취해 졸리니 그대는 가게나. 내일 아침 생각나거든 거문고 안고 오시게’라는 의미로 해석된다. |

|

조선 말기가 되면 혼돈주는 탁주를 지칭하는 개념에서 두 가지 술을 섞어서 높은 도수로 즐기는 술을 의미하는 것으로 바뀐다. 요즘 말하는 폭탄주의 원류라 해도 과언이 아닐 정도로 술을 즐기는 방식이 흡사하다.빈부에 관계없이 늘 선물로 자주 애용됐던 것 중의 하나는 바로 술이었다. 예로부터 우리나라 사람들의 담배 인심과 술 인심은 정평이 나 있었다.일상에서의 술 한 잔이 힘들고 험난한 세상을 헤쳐나가는 힘을 주기도 하지만, 때로는 본의 아닌 실수를 유발해서 천고의 죄인이 되기도 한다. 술은 늘 두 얼굴을 가지고 있어서 어떤 얼굴의 술을 만나서 즐기는가에 따라 나의 삶이 달라진다.양주동 선생의 [문주반생기(文酒半生記)]라든지 변영로(卞榮魯) 선생의 [명정사십년(酩酊四十年)] 같은 책은 술과 풍류와 문화를 담은 명저가 아니던가! 그 속에서 술과 함께 문학과 예술과 인생을 노래하며 살아갔던 당대 재사(才士)들의 삶을 읽어낸다.게다가 청록파 시인으로 알려진 조지훈(趙芝薰) 선생은 ‘주도유단(酒道有段)’이라는 글에서 술을 마시는 사람들의 급수와 단을 분류하기까지 했다. 술을 마시지 못 하는 ‘부주(不酒)’를 9급으로 정한 것을 시작으로 술의 진짜 경지를 배우는 ‘학주(學酒)’를 1급으로 놓았고, 술의 취미를 맛보는 ‘애주(愛酒)’를 1단으로 놓고 술 때문에 세상을 떠나는 ‘폐주(廢酒)’ 혹은 ‘열반주(涅槃酒)’를 9단으로 놓았다.이 글을 쓰던 당시 조지훈 선생은 학주의 단계로 자처했지만 결국은 열반주를 마신 9단의 경지에 이르렀으니, 술이란 참으로 인생을 논하는 다양한 모습과 단계가 있다는 생각이 든다.굳이 주도에 급수와 단을 따지지 않더라도, 우리나라 사람들은 누구나 술과 관련한 일화를 몇 개씩은 가슴에 품고 살아간다. 그만큼 우리 삶 속에서 술은 없어서는 안 될 음료였고, 인생의 벗이었다.술도 혼자 마시는 것을 즐기는 사람이 있는가 하면 여러 사람이 어울려 왁자하게 즐기는 사람도 있다. 어떤 것이 좋은지는 사람의 취향에 따라 다르겠지만, 누군들 어떠랴. 함께 앉아 술을 마시는 벗이 있다면 그것만으로도 충분히 행복해 할 일이다.

※ 김풍기- 강원대 사범대학 국어교육과 교수. 책과 노니는 것을 인생 최대의 즐거움으로 삼는 고전문학자. 매년 전국 대학교수들의 이름으로 발표하는 ‘올해의 사자성어’[2011년 엄이도종(掩耳盜鐘)]에 선정되는 등 현실에 대한 비판도 잊지 않는다. 저서로 [옛 시에 매혹되다] [조선 지식인의 서가를 탐하다] [삼라만상을 열치다] 등이 있다.