지방 향리에서 정2품 동지중추원사까지 오른 입지전적 인물조선 사신으로 일본 왕래하면서 총 667명의 포로 구해오기도

▎서울 국립외교원 내에 조성된 이예의 동상. 그는 외교부가 2010년 ‘우리 외교를 빛낸 인물’로 선정하기 전부터 일본에서 더 유명한 인물이었다. |

|

세종 1년(1419) 5월 상왕 태종은 대마도 정벌을 결정한다. 임금 자리는 세종에게 물려줬지만, 여전히 병권을 쥐고 있던 그는 왜구의 준동이 더 이상 내버려둘 수 없는 지경에 이르렀다고 판단했다.한반도에서 고려가 조선 왕조로 바뀌고, 중국에서도 원이 명으로 교체되는 과도기를 틈타 왜구의 침략이 더욱 대담해지고 노골화했다. 고려 창왕 1년(1389), 조선 태조 5년(1396)에 각각 1·2차 대마도 원정을 통해 어느 정도 기세를 꺾기는 했지만, 왜구는 뽑고 뽑아도 고개를 쳐드는 잡초처럼 줄기차게 기승을 부렸다.특히 조선의 요구에 부응해 조선과 교역하는 왜선을 통제하고 왜구의 약탈을 막으려고 노력한 대마도주 소 사다시게(宗貞茂)가 죽은 뒤 다시 왜구들이 활개 치기 시작했다. 사다시게의 아들 소 사다모리(宗貞盛)가 뒤를 이었지만, 대마도의 만호이자 왜구의 실질적 수괴였던 사에몬타로(左衛門太郞)의 위세를 꺾기엔 역부족이었다. 대마도에 기근이 들 때마다 조선과 명나라 연안에 대한 왜구들의 노략질과 약탈 행렬이 이어졌다.

빈번한 노략질에 ‘본진 타격’ 나선 태종

▎17세기 명나라 화공이 그린 [왜구도권] 중 명군과의 해상전투 모습. 왜구의 실제 모습과 풍속을 전하는 유일한 사료로 여겨진다. / 사진:도쿄대 사료편찬소 |

|

태종 재위 시기만 60여 차례의 소규모 침략이 있었고, 세종이 용상에 올라서도 크고 작은 도발이 그치지 않았다. 태종이 신하들을 소집하기 며칠 전인 세종 1년 5월 5일 새벽에도 39척의 배에 나눠 탄 1500여 명의 왜구가 오늘날 충청남도 서천군인 비인현 도두음곶까지 올라와 조선 병선 7척을 불태우고 많은 조선 병사를 살육했다.왜구들은 기세를 몰아 육지에 올라 성을 포위한 채 성 밖 민가를 마구잡이로 약탈했다. 이웃 현의 지원으로 가까스로 성의 함락을 막고 몰아낼 수 있었지만 그 정도로 돌아갈 왜구가 아니었다.일주일 뒤인 5월 12일에는 왜선 7척이 황해도 해주까지 올라와 약탈을 자행했다. 다음날 황해도 조전절제사 이사검 등이 병선 5척으로 왜구를 토벌하러 갔지만, 오히려 해주 연평곶까지 북상한 왜선 38척에 포위되고 말았다. 왜구들은 이사검에게 이렇게 큰소리쳤다.“우리는 조선을 치러 온 것이 아니라 본래 중국에 가려고 했다. 그런데 양식이 떨어져 여기 온 것이다. 양식을 주면 곧 물러가겠다. 전날 싸움 역시 우리가 먼저 친 것이 아니라 그대 나라 사람들이 우리를 하대하기에 부득이 응한 것이다.”([세종실록] 1419년 5월 13일자 기사)이사검이 쌀 5섬과 술 10병을 줬으나 왜구는 코웃음을 치며 더 내놓을 것을 요구했다. 이에 이사검이 쌀 40섬을 더 줬는데, 여전히 만족하지 못한 왜구는 인질을 잡고 이사검과 대치했다.이런 상황을 보고받은 태종이 황해도에 추가 병력을 파견하는 한편, 신하들을 불러 대마도 정벌이라는 의견을 제시한 것이다. 마침 왜구의 주력부대가 황해도 일대에 나와 있으니 이 틈을 이용해 그들의 본거지인 대마도를 친다면 왜구를 뿌리째 뽑을 수 있으리라는 계산이었다.하지만 병조판서 조말생을 제외한 모든 신하가 반대한다. 대마도 원정은 너무 위험하며, 대신 매복을 하고 있다가 왜구의 주력부대가 대마도로 돌아갈 때 역공을 가하는 것이 낫다는 것이었다. 이에 태종은 신하들에게 일갈한다.“만일 물리치지 못하고 항상 침노만 받는다면 한나라가 흉노에게 욕을 당한 것과 무엇이 다르겠는가. 기다리는 것은 허술한 틈을 타서 쳐부수는 것만 못하다. 그들의 처자식을 잡아오고, 우리 군사들은 거제도에 물러나 있다가 적이 돌아오면 요격하여 그 배를 빼앗아 불사르라. 장사하러 온 자와 배에 머물러 있는 자는 모두 가두고 명을 어기는 자가 있으면 베어라. 다만 구주(九州·규슈)에서 온 왜인들은 구금해서 놀라게 하는 일이 없도록 하라.”태종은 이종무를 삼군도체찰사로 임명해 정벌군을 지휘하게 하고, 경상·전라·충청 3도의 병선 200여 척과 배를 타는 데 능숙한 병사들을 이끌어 6월 8일까지 오늘날 거제대교 아래인 견내량에 집결토록 했다. 또 영의정 유정현을 3군도통사로 임명, 경상도로 내려가 원정을 총감독하게 했다.기습작전인 만큼 비밀 유지에도 만전을 기했다. 귀환 인사를 하러 온 대마도주의 사신 8명을 함경도로 보내 머물게 하고, 경상도의 각 포구에 머물고 있던 왜인들을 잡아들였다. 모두 591명의 왜인이 체포돼 경상도와 충청도, 강원도로 보내졌다.

신하들 반대에도 정벌 밀어붙여 성공

▎[왜구도권] 중 명군과 왜구의 해상전투 모습을 확대한 사진. / 사진:도쿄대 사료편찬소 |

|

이 과정에서 반항하거나 대마도와 내통하는 것으로 의심되는 왜구들은 가차 없이 죽였다. 체포 과정에서 반항하다 죽거나 배에서 뛰어내려 물에 빠져 죽은 왜인이 136명에 달했다. 또한 내국인 또는 내국인으로 위장한 간첩이 있을 것을 우려해 주요 길목에서 행인들을 검문하고 통행증이 없는 사람은 모두 체포하도록 했다. 이어 세종(사실상 태종)은 6월 9일 정대마도 교서(征對馬島敎書)를 반포한다.“(왜인들이) 구하고 찾는 것을 주지 않은 게 없고 상생을 도모했는데, (중략) 왜구가 탐욕스럽고 악독한 행동을 멋대로 하고 뭇 백성을 학살해 천벌을 자청해도 참고 용납해 토벌하지 않는다면 어찌 나라에 사람이 있다 하랴. 이제 한창 농사짓는 달을 맞았지만 출병해 그 죄를 바로잡으려 함은 부득이한 일이다. (중략) 간흉한 무리를 쓸어버리고 백성을 위험에서 구하고자 하는 내 뜻을 신민들에게 널리 알리노라.”([세종실록] 1419년 6월 9일자 기사)이렇게 대마도 정벌의 기치가 올랐다. 하지만 정작 장수들은 대마도 원정이 썩 내키지 않았던 모양이다. 거제도로 향하는 발걸음도 늦어지더니 대마도 출발도 출정했다 되돌아오는 등 차일피일 미뤄졌다. 배가 출발했다는 소식이 없자 태종이 두 번이나 재촉을 할 정도였다.“11일은 출항의 길일(吉日)이거늘 제장이 출범을 주저했고, 12일에 겨우 배가 떠나 거제도에 도착했고, 17일에 이르러 또 제장이 출범을 꺼린다 하며, 보고에 이르되 ‘17일에 배가 떠났으나, 바람에 거슬려 거제도로 돌아왔다’ 하니, 이 모두 큰일인데 어찌 보고하지 않았느냐. 위에 적은 날의 지체 사유와 역풍의 진위를 속히 밝혀 보고할 것이며, 또 제장을 독촉해 출항하게 하라.”([세종실록] 1419년 6월 20일자 기사)그럼에도 대마도 원정은 성공이었다. 6월 19일 병선 227척에 1만7285명의 군사와 65일치의 식량을 싣고 거제도 남쪽 주원방포를 출발한 조선 함대 가운데 10여 척의 배가 다음날 오시(午時·오전 11시~오후 1시)에 먼저 대마도에 도착했다.섬에 있던 왜구들은 이를 보고 동료들이 전리품을 싣고 돌아오는 줄 알고 술과 고기를 가지고 나와 환영했다. 그러다 조선 함대의 대군이 뒤이어 도착하는 것을 보고 경악해 집과 재산을 모두 버리고 산으로 달아났다. 불과 50여 명만이 조선 병사들의 상륙을 막고자 대항했지만 금방 패퇴해 달아났다.조선 수군은 크고 작은 적선 129척을 빼앗아 그 중 사용할 만한 20척만 남겨두고 모조리 불살랐다. 왜구의 가옥을 수색해 1939채를 태워버렸으며 체포된 114명의 목을 베고 21명을 포로로 잡았다. 또 산으로 달아난 왜구들을 일망타진하기 위해 주요 길목을 막고 장기 주둔을 준비했다.왜구들이 창졸간에 달아난 터라 부자들조차 챙긴 양식이 한두 말뿐이어서 오래 버티지 못하리라는 정보에 따른 것이었다. 하지만 태종은 이종무에게 선지를 2통이나 보내며 왜구들을 지나치게 몰아붙이지 말라고 당부한다.“예로부터 군사를 일으켜 도적을 치는 뜻은 죄를 묻는 데 있지 많이 죽이는 데 있는 것이 아니다. (중략) 경은 나의 지극한 생각을 잊지 말고 투항하는 대로 모두 나에게 오게 하라. (중략) 또 7월에는 늘 폭풍이 많으니 오래도록 해상에 머물지 말라.”

대마도 정벌 뒤에도 24년간 약탈 지속

▎이예 초상. 후손들의 사진을 컴퓨터로 합성해 만든 것이다. 조말생이 찬미했던 초상화는 전해지지 않는다. / 사진:나무위키 |

|

“천도를 어기고 인륜을 어지럽히는 도적들을 마지못해 베고 토벌하지만 한편으로 삼가며 불쌍히 여기는 뜻도 떠나지 않는다. (중략) 대마도는 토지가 척박해서 심고 거두는 데 적당하지 않아 생계가 실로 어려우니 내 심히 안타깝게 여기는 것이다. 그 땅의 사람들이 전부 와서 항복한다면 거처와 의식을 요구하는 대로 줄 터이니, 경은 나의 지극한 뜻을 대마도주와 왜인들에게 깨우쳐 알려주도록 하라.”([세종실록] 1419년 6월 29일자 기사)조선 원정군은 태풍을 우려해 7월 3일 대마도를 떠나 거제도로 철수한다. 하지만 이후에도 대마도주는 항복 의사를 밝히지 않았고, 왜구의 주력부대도 조선 수군의 매복을 피해 대마도로 무사히 돌아갔다.이들은 귀환하는 길에 오늘날 태안인 안흥량(安興梁)을 기습해 전라도의 공물선 9척을 탈취하기도 했다. 이에 조선은 대마도와의 교역을 금지하고 9·10월 대마도 재정벌을 계획하는 등 갈등이 이어지지만, 결국 세종은 1426년 대마도주의 간청을 받아들여 웅천의 제포와 동래의 부산포, 울산의 염포 등 삼포를 개항해 통상을 허용한다.삼포와 서울에 왜관을 설치하고 그곳에 한해서만 왜인이 숙박할 수 있게 했으며, 조선이 대마도주에게 내린 도장이 찍힌 입국허가서를 소지한 왜인만 입국을 허용했다. 이후 조금씩 교류를 확대하고 통제를 완화하는 정책을 펴나가던 조선은 1443년 일본에 통신사로 파견된 첨지중추부사 변효문이 대마도주 소 사다모리와 계해약조(癸亥約條)를 체결하기에 이른다. 내용은 다음과 같다.① 세견선은 50척으로 하되, 특별한 사정이 있으면 특송선을 파송할 수 있다.② 삼포에 머무르는 자의 체류 기간은 20일로 한다.③ 대마도에 내리는 세사미두(歲賜米豆)는 200석으로 한다.④ 고초도에서의 어업은 문인(文引·통행허가서)을 받아야 하고 세금을 내야 한다.

계해약조 뒤 100여 년간 왜구 침략 ‘뚝’계해약조 이후 왜구는 100여 년간 조선 연안을 침략하지 않았다. 대마도와의 교역이 확대되면서 조선 체류 왜인들의 문란한 행동 등 또 다른 문제가 발생하지만, 그것과는 비교할 수 없는 골칫거리였던 왜구의 노략질 문제가 해결되는 순간이었다. 대마도 정벌 후 24년 만이다.대마도 정벌에서 계해약조에 이르는 과정이 순탄치 않았음을 보여주는 시간이다. 그것을 가능하게 한 데는 겉으로 드러나지 않은 한 인물의 공이 컸다. 중인 신분의 지방 향리에서 출발해 정2품 동지중추원사 자리에까지 오른 입지전적인 인물인 충숙공 이예(李藝)가 바로 그다.이예는 실록에 졸기(卒記)가 2쪽에 걸쳐 실릴 정도로 대단한 평가를 받았던 대일본 외교 전문가였다. 어지간히 출세를 하지 않고는 실록에 졸기가 실리지 않는다. 게다가 아무리 고관대작이라고 하더라도 실록의 졸기는 평가가 냉정한 편이다. 그런데 이예의 졸기는 그야말로 칭찬 일색이다.이예가 주로 활약한 시기는 태종과 세종 때로, 28세이던 1400년부터 71세이던 1443년까지 44년 동안 40여 회나 임금의 사절로 일본에 파견됐다. 거의 매년 일본에 간 셈이다. 비행기로 두 시간도 안 걸리는 요즘을 생각하면 안 된다.크지도 않은 목선에 목숨을 맡기고 가야 했던 험한 뱃길이었다. 한번 가면 몇 달씩 머물러야 하는 출장이었다. 인생의 절반 정도는 일본에 체류했다 해도 과하지 않을 터다. 그러니 일본 전문가가 되지 않을 수 없다.그러한 전문성이 대마도 정벌 과정에서 각종 지정학적 정보를 제공해 원정을 성공으로 이끌어내고, 이익을 위해 신의를 저버리는 것을 밥 먹듯 하는 왜구들을 다독여 계해약조까지 성사시킨 것이다.대마도 정벌군은 삼군도체찰사 이종무를 중심으로 한 9절제사 체제로 편성됐으며, 이예는 중군병마부수라는 직책을 맡았다. ‘형세의 허실과 난이도’를 판단해 이종무에게 조언하는 역할이었다.그가 이전에 조선의 외교사절로서 대마도는 물론 유구와 일본 등지를 다녀 해로에 익숙하고, 대마도의 사정과 지리, 풍습을 상세히 알고 있었기 때문이었다. 출정에 앞서 병조판서 조말생은 이예에게 이렇게 말했다.“그대는 대마도의 천시(天時), 지리(地理), 인정(人情)을 잘 알고 있는 만큼 망령되이 행동하지 말고 적을 가벼이 대하지 말라.”([학파선생실기] ‘해외일기’ 영락 17년)이예가 대마도에 대해 누구보다도 잘 알고 있는 만큼, 이종무를 비롯한 장수들이 섣부른 판단으로 경거망동하지 않도록 잘 조언하라는 당부였다. 그것은 조말생만의 기대가 아니었다. 상왕 태종과 임금 세종의 바람이기도 했다.

통신사 자격으로 피로인 쇄환한 이예

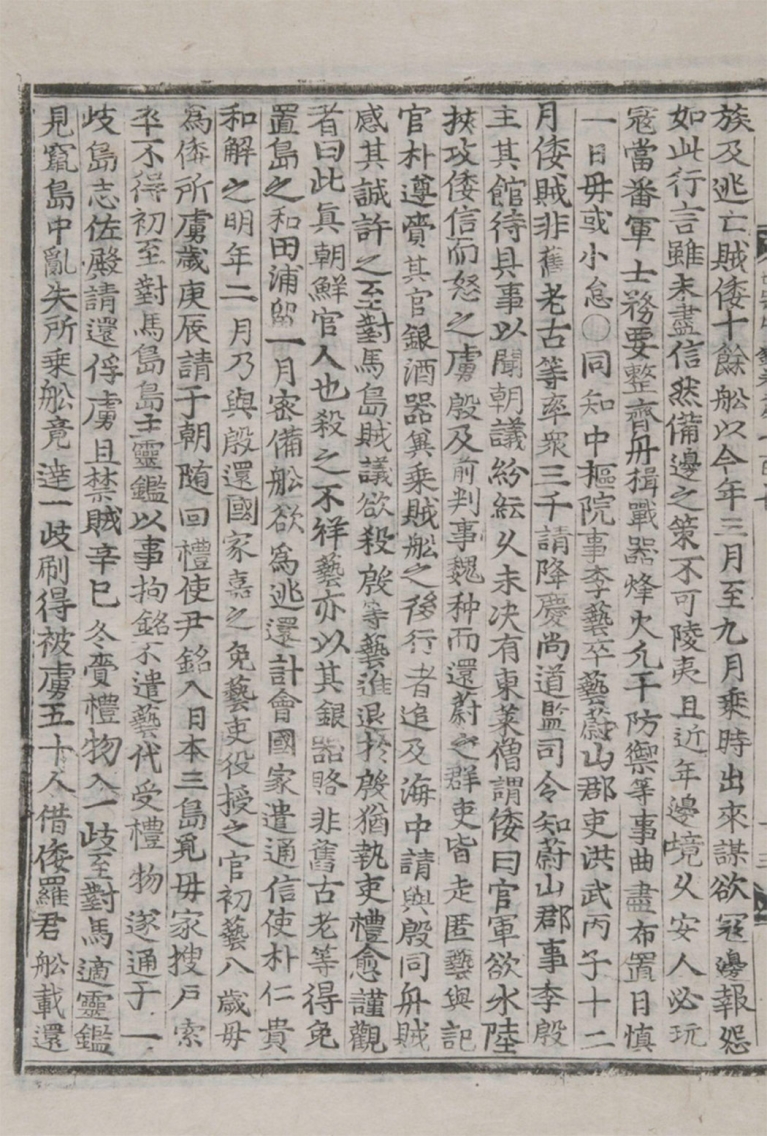

▎이예가 죽은 지 400여 년 뒤인 1872년 후손 이정찬이 펴낸 이예의 문집 ([학파이공선생실기]). / 사진:국사편찬위원회 |

|

이예는 이 같은 기대를 실망시키지 않는다. 그는 정벌 과정 내내 선봉에 서서 길을 인도하고, 대마도 내 정세를 파악해 이종무에게 각종 상황에 능동적으로 대처하는 책략을 제시했다. 영의정 유정현이 “이예는 진정 범상한 사람이 아니다”라고 혀를 내두를 정도였다. 조말생 역시 “대마도 정벌에는 이예의 공이 가장 크다”고 평했다. 이에 따라 1419년 8월 이예는 대마도 정벌에 대한 공훈 평가에서 1등 포상을 받아 자손에 이르기까지 부역을 면제하는 공패(功牌)를 받는다.이예의 명성은 당시에도 이미 세간에 자자했다. 세조 때의 문신 김수온이 이예의 절개와 충절에 감명 받아 ‘학파선생께 올리는 시’를 써 자신의 문집 [식우집]에 수록했을 정도였다.‘임금이 욕을 당하면 신하는 죽어야 하고/ 고을이 위태로우니 그대가 길을 나섰네/ 한 왕조에 절의를 지키매/ 천년세월 길이 이름 전하네/ 이역만리 온갖 고난 두루 겪고/ 검은 파도에 목숨을 다퉜지만/ 그 마음 늘 변하지 않았으니/ 이익과 의리 두 길이 모두 밝았네(主辱臣當死/ 州危吏必行/ 一朝能抗節/ 千載永垂名/ 絶域艱難遍/ 蒼波頃刻生/ 此心終不變/ 利義兩途明).’([식우집])이예는 언제나 단정한 용모에 행실도 일절 흐트러짐이 없었다. 당시 그려진 초상이 전해지지는 않지만, 풍채가 매우 좋고 인물도 뛰어났던 모양이다. 이예보다 세 살 많고, 두 해 늦게 세상을 떠난 조말생은 이예의 영정을 찬미하는 시까지 남겼다.‘귀한 공적 높은 지위에 태도는 단정하고 용모는 바르다/ 남긴 초상 세상에 있어 보는 이들 공경심 갖게 하네(功尊秩高 形端容正 遺像在世 觀者起敬).’이예의 공적에 대한 설명에서 항상 빠지지 않는 것이 왜구에 붙잡혀 간 피로인(被擄人)을 찾아온 것이다. 왜구는 곡식이나 재물을 약탈할 뿐만 아니라 많은 양민을 포로로 붙잡아 갔기 때문에 이들 포로의 쇄환 문제는 왜구의 침략 문제와 더불어 조선 초 대일외교의 주요 현안이었다.포로 쇄환은 조·일 양국의 사신 왕래를 통해 이뤄졌다. 태조~세종대까지 모두 73회의 피로인 쇄환이 행해졌다. 그중 일본 사신을 통해 쇄환된 경우가 61회로 대부분을 차지하고, 나머지는 일본을 방문한 조선 통신사가 찾아온 경우다.이예가 죽은 지 400여 년 뒤인 1872년 후손 이정찬이 펴낸 이예의 문집 [학파이공선생실기]에는 이예가 13회에 걸쳐 조선의 사신으로 일본을 왕래하면서 600여 명의 피로인을 쇄환했다고 기록돼 있다. [조선왕조실록]의 ‘이예 졸기’는 이예가 찾아온 조선 포로의 수를 667명이라고 구체적으로 기록한다. 일본 사신이 조선에 오면서 성의 표시로 포로를 데려온 것을 제외하고 나머지는 모두 이예가 찾아왔다고 해도 과언이 아니다.당시의 포로 쇄환을 오늘날 포로 교환 정도로 이해하면 안 된다. 왜구는 일본 정부조차 통제하기 어려웠던 해적 집단일 뿐이다. 14세기 중엽에 이르러 원이 쇠퇴하고 일본은 남북조의 내란기에 접어들게 된다. 이때 남조 세력권에 있던 일부 지방세력이 해적화해 한반도와 중국 연해안을 침략했다. 일본 사회 내부의 모순이 국내에서 통제되지 못하고 국외로 공격성을 띠게 된 것이다([한국민족문화대백과사전]).자신들의 이익에 따라 호의적이다가도 언제 어느 순간 도적의 본모습을 드러낼지 모르는 것이 해적 무리였다. 아무리 조선의 사신 자격이라고 하더라도 그런 왜구의 소굴에 들어가서 포로를 찾아오는 것은 그야말로 목숨을 걸지 않고는 할 수 없는 일이었다. 거친 파도가 언제 배를 삼켜버릴지 모르는 험한 왕복 뱃길까지 따지면 목숨을 최소한 세 번이나 내놓아야 가능한 것이었다.조선은 한반도가 삼면이 바다로 둘러싸였음에도 불구하고 바다를 통한 교류를 금지하는 해금(海禁)정책으로 일관했다. 연안지역과 특히 조정의 통제력이 미치지 못하는 먼 바다에 있는 섬들을 비워두고 사람이 살지 못하게 했다. 이른바 쇄환정책(刷還政策)이다.

목숨 걸고 왜구 소굴 들어가 포로 구해와

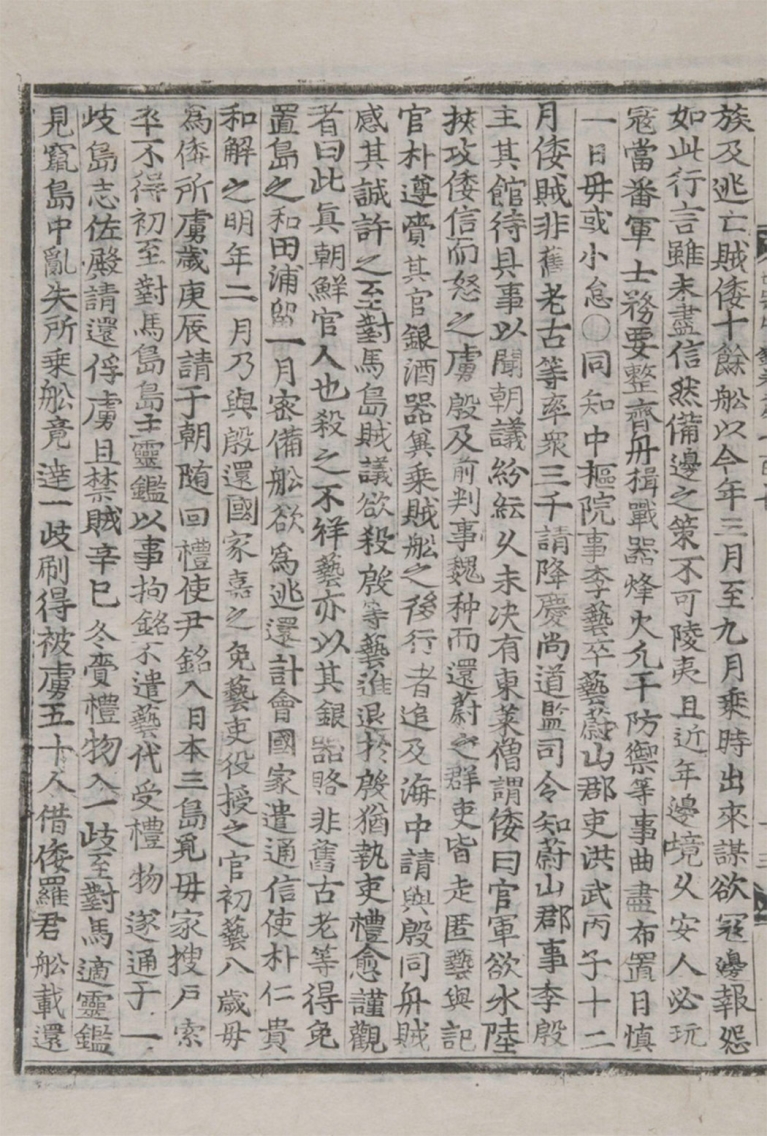

▎[세종실록]에 실린 이예의 졸기. / 사진:국사편찬위원회 |

|

그 이유는 섬에 들어와 인명을 해치고 재물을 약탈하는 왜구로부터 백성을 지키기 위해서였다. 그리고 세금이나 군역을 피하려는 범죄자들이나 도망친 노비들이 숨어들어 사는 것을 막기 위함이었다.조정의 통제력이 미치지 못하는 섬이 있다면 조선 기술 등 해양능력을 키워 통제력을 확대해야 할 텐데, 아예 육지에서 사람이 섬으로 들어가지 못하게 막는 소극적 해법을 선택한 것이다.그 같은 시대적 상황과 논리는 위대한 세종대왕마저도 극복하지 못했다. 상왕 태종이 대마도 정벌을 결정하던 그날 아침 세종은 놀라운 의견을 신하들에게 제시한다.“각 도와 포구에 비록 병선이 있다 하나 그 수가 많지 않고 방어가 허술해 만약 뜻밖의 변을 당하면 적에게 대항하지 못하고 우환만 생기게 되니, 이제 전함(戰艦)을 두는 것을 폐지하고 육지만을 지키고자 한다.”([세종실록] 1419년 5월 14일자 기사)수군의 세력이 약해 왜구에 효과적으로 대항을 하지 못하니 아예 수군을 없애고 육군에 집중하겠다는 전략이다. 바다와 육지로 분산되는 병력을 하나로 모아 왜구가 상륙하면 대항하겠다는, 일견 현실적 대안이라고 할 수 있을지 모르지만, 구더기가 무서워 장을 못 담그는 근시안적 정책이 아닐 수 없다. 조선 기술을 발전시켜 해양세력으로 웅비할 생각은커녕 자칫 연안에서마저 주권을 행사하지 못하는 상황을 초래할 수 있는 위험한 생각이다. 어떻게 그런 어처구니없는 발상이 세종의 머릿속에 자리했는지 놀라울 따름이다. 왕의 말에 놀란 신하들이 이구동성으로 “아니되옵니다”를 외친다.“우리나라는 바다에 접해 있으니 전함이 없어서는 안 됩니다. 만약 전함이 없으면 어찌 편안히 지낼 수 있겠습니까.”(판부사 이종무, 찬성사 정역)“고려 말년에 왜적이 침노해 경기까지 이르렀으나 전함을 둔 후에야 국가가 편안해졌고 백성이 안도하였나이다.”(호조판서 이지강)그러자 세종은 볼멘소리를 한다.“이사검이 병선 5척으로 적에게 포위당하고 실었던 쌀 45석을 주었는데 이것은 좋은 방책이 아니다. 주지 않으면 해를 입으니 부득이 준 것이 아니냐.”그러자 다시 신하들이 설명한다.“5척의 병선으로 38척의 적에게 포위당했기 때문에 일단 요구를 들어줘 안심시킨 뒤 원병을 기다린 것입니다.”더 이상 고집하지는 않았지만 세종의 생각은 크게 바뀌지 않았다. 아버지 태종의 의지가 워낙 강해 아무 말도 못하고 있었지만 대마도 정벌도 탐탁지 않게 생각했을 가능성이 크다. 수군의 필요성 자체를 의심하는데 대규모 뱃길 원정을 지지했을 리 없지 않은가.이처럼 바다를 도외시하는 것은 세종뿐이 아니었다. 당시 지배계층의 일반적 사고가 그랬다. 대마도 정벌 이후 20여 년이 지난 1443년 왜구 배 2척이 제주도 공납선을 공격해 26명을 죽이고 5명을 포로로 끌고 가는 사건이 발생했다.

71세 고령에도 대마도행 자원한 충신하지만 신하들은 공론만 무성했지 대책을 제시하지 못했다. 대마도주에게 항의하고 포로를 찾아올 사절을 보내는 것조차 주저했다. 세종이 답답해할 정도였다. 이때 이예는 71세 고령에도 불구하고 대마도행을 자원한다.“신은 어려서부터 늙기까지 이 섬에 출입하여 이 섬의 사람과 사정을 두루 알지 못하는 것이 없으니 신이 가면 섬사람들이 기꺼이 만나볼 것이며 누가 감히 사실을 숨기겠습니까. 다만 성상께서 신이 늙었다 하여 보내시지 않을까 두렵습니다. 신이 성상의 은혜를 지나치게 입었으므로 죽고 사는 것은 염려하지 않습니다. 이제 종사할 사람을 가려서 소신을 보내도록 명하시면 피로된 사람들을 죄다 찾아서 돌아오겠습니다.”([세종실록] 1443년 6월 22일자 기사)이예는 어떻게 이럴 수 있었던 걸까? 자고로 선비는 자신을 알아주는 주군을 위해 목숨을 버린다고 했지만, 이는 단순히 군신 간의 신뢰와 헌신 차원을 넘어선 것이었다. 이웃나라 일본에 대한 지식과 관심이 바탕이 되지 않으면 헛된 만용으로 그칠 수 있기 때문이다. 다음 호에서는 무엇이 이예를 일본 전문가로 만들었는지 알아보자.

※ 이훈범 - 남들이 못 보는 세상을 보고 싶어 기자가 됐고, 기자로 살며 본 세상을 칼럼에 녹였다. 얽매이지 않고 세상을 떠다니는 구름을 동경했지만, 32년을 중앙일보에 얽매였다 지난해 해방됐고 이제 새로운 글쓰기에 도전하고 있다. 역사에서 혜안을 얻는 게 삶의 기쁨이다. 2023년 초 첫 소설 [화살 끝에 새긴 이름]을 발표했다. [역사, 경영에 답하다], [세상에 없는 세상수업], [품격] 등을 펴냈다.