사양 산업으로 여겨지는 섬유 분야에서 기술력 하나로 세계로 뻗어나가는 기업이 있다.

기능성 섬유 제조업체인 벤텍스다. 1초 만에 마르는 드라이존을 시작으로 태양광 발열 소재인 솔라볼까지

선보이면서, 글로벌 기업이 손잡고 싶은 한국의 강소기업으로 우뚝 서고 있다.

▎지난 11일 벤텍스 본사에서 만난 고경찬 대표가 본사 3층에 마련된 쇼륨에서 그동안 개발한 원단에 대해 설명했다. |

|

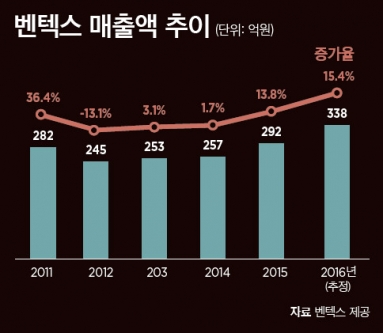

2014년 6월 개발에 성공한 광발열 충전재 ‘솔라볼’(SolarBall)을 만들 공장 건설을 검토할 때였다. 임직원들이 200페이지에 달하는 사업성 평가서를 만들었다. 결론은 예상대로 반대였다. 이유는 명확했다. ‘패딩 점퍼 시장은 이미 레드오션’이기 때문이었다. 노스페이스 같은 아웃도어 기업과 나이키 같은 글로벌 스포츠 기업들이 이미 시장을 장악한 지 오래였다. 하지만 대표의 생각은 달랐다. “바로 사업에 착수하자”고 임직원들을 독려했다. 대표가 사업을 밀어붙인 이유는 무엇이었을까? “오리털로 만든 패딩 점퍼 한 벌을 만드는 데 35마리나 되는 오리의 앞털을 뽑는다. 동물보호 측면에서 우리가 만든 솔라볼 패딩 점퍼가 경쟁력이 있어 보인다”는 것이었다. 결론적으로 임직원의 반대를 무릅쓰고 일을 추진한 CEO의 직감은 맞았다. 미국의 나이키와 글로벌 SPA 기업까지 이 회사가 개발한 솔라볼을 사용하기로 한 것이다. 대표의 결단으로 글로벌 기업의 주문을 소화해내기 위해 필요한 공장을 미리 준비한 셈이 됐다. “이 계약으로 우리 회사의 매출액은 내년에 200억원 가까이 급상승 할 것이다”. 기능성 섬유 제조기업 벤텍스의 고경찬(55) 대표의 말이다.

‘장영실상’을 두 번이나 탄 기술 기업벤텍스는 지난해 5월 경기도 포천시에 1(건평 990㎡)·2(건평 660㎡)·3(건평 1650㎡) 공장을 완공했다. 3공장이 바로 솔라볼 전용 공장이다. 1·2 공장은 협력업체를 통한 위탁생산 공장이다.섬유 산업은 대표적인 사양 산업이다. 흔히 레드오션이라고 부르는 분야에 누군가 뛰어든다고 하면 주위 사람들은 반대하기 마련이다. 고 대표는 오히려 “블루오션이 아닌 레드오션에서 승부를 봐야 한다”고 말한다. “블루오션은 누가 사는지, 어떤 게 있는지 아무도 모른다”면서 “블루오션이라는 보이지 않는 무지개를 찾아갈 게 아니라, 엄청나게 큰 시장인 레드오션에서 치열하게 싸움을 하는 게 옳다고 본다”고 말했다.벤텍스는 한국보다 해외에서 더 유명한 강소기업이다. 나이키, 아디다스, 인비스타 같은 곳이 벤텍스와 손을 잡은 글로벌 기업들이다. 고 대표는 “해외 섬유 박람회에 가면 해외 바이어들이 1시간 단위로 예약을 하면서 우리와 만나려고 줄 서 있다”고 자랑했다.벤텍스의 힘은 그동안 개발해온 기능성 섬유를 보면 알 수 있다. 1초 만에 마르는 ‘드라이 존’(2006년), 복합 발냉 냉감성 섬유 아이스필(2009년), 수분감음형 자기변신 스마트섬유 오토-센서(2010년), 체열반사섬유 메가히트(2011년), 광발열 섬유 히트렉스(2013년), 광발열 충전재 솔라볼(2014년), 접촉냉감 소재 쿨존(2015년) 등의 기능성 섬유를 개발했다.이들의 기술력은 정부도 인정했다. 2011년에는 오토-센서로, 2015년에는 솔라볼로 장영실상을 수상한 것. “장영실상은 LG화학, 금호석유 같은 대기업이 타는 상인데, 기술력을 인정받아서 우리가 두 번이나 탄 것”이라고 강조했다.벤텍스는 매년 매출액의 5%를 R&D에 투자하고 있다. “우리 회사 임직원이 모두 60여 명인데, 나를 포함해 연구원이 12명이나 된다. 창업 후 R&D에 집중 투자한 결과”라고 했다.연구개발에 매달린 덕분에 벤텍스는 특허등록 72건, 특허출원 44건, 상표등록 266건을 기록하고 있다. 이들의 기술력은 다산 기술상(2004년), 대일수출 유망 100대기업 선정(2009년), 대통령상 수상(2010년), 대한민국기술대상 동탑산업훈장(2014년) 등의 수상으로 이어졌다.

글로벌 기업과 특허 싸움에서 승소

▎고 대표가 2015년 개발한 솔라볼 충전재를 이용해 만든 패딩 점퍼를 입고 있다. 그는 “동물보호 측면에서 솔라볼은 경쟁력을 가지고 있다”며 “가격도 저렴하고, 손빨래도 할 수 있고, 가벼운 게 특징”이라고 자랑했다. |

|

벤텍스가 개발한 충전재 솔라볼은 글로벌 의류업체가 탐내는 제품이다. 그동안 패딩 점퍼는 오리털이나 거위털을 충전재로 하는 게 대부분이었다. 벤텍스의 솔라볼은 오리털이나 거위털을 대체하면서도 가격이 훨씬 싸고 무게도 가볍다. 솔라볼은 태양의 원적외선을 받으면 충전재가 서로 충돌을 하면서 열이 발생한다. 인공의 충전재보다 온도가 10도 이상 높고 오리털에 비해 6도 이상 따뜻해 보온 효과 측면에서는 따라올 게 없다.벤텍스 본사 3층에 마련된 쇼륨에서 직접 체험을 해봤다. 솔라볼이 표면처리된 의류와 보통의 의류에 적외선을 쐬면 몇 초 내에 10도 이상의 온도 차이가 난다. 직접 손을 대봐도 온도 차이를 쉽게 느낄 수 있다. “태양광에서 적외선을 흡수하면 충전재가 서로 충돌하면서 떨게 되고, 열을 내는 방식이다. 태양이 지는 저녁에는 우리 몸의 원적외선을 이용해 열이 빠져나가지 않도록 하는 방식을 사용하고 있다”고 설명했다.솔라볼 외에도 초창기에 만든 드라이존도 벤텍스를 해외에 알린 대표적인 제품이다. 고 대표는 “1초 만에 마르는 드라이존 소재를 개발할 때는 비가 오면 비가 땀으로 보이고, 아스팔트가 사람 피부로 보일 정도였다”며 웃었다. 한국에서는 인정받지 못해 일본 시장을 뚫었었다. 드라이존의 가능성을 일본의 미쯔비시 상사가 인정해 10억원을 직접 투자하기도 했다.글로벌 아웃도어 기업 컬럼비아와의 송사도 벤텍스를 해외에 알리는 기회가 됐다. 2013년 1월 컬럼비아는 벤텍스의 체열반사 섬유 메가히트가 자신들의 발열원단인 옴니히트의 특허기술을 침해했다고 경고장을 보냈다. 고 사장은 오히려 컬럼비아 특허가 무효라는 맞소송을 냈다. “컬럼비아의 특허가 특허유효기간이 이미 끝난 영국의 기존 특허와 동일하기 때문에 무효라는 취지의 소송을 낸 것”이라고 말했다. 컬럼비아는 한국의 대표적인 로펌과 변리사를 통해 벤텍스를 압박했고, 벤텍스는 대표와 연구원들이 직접 소송에 임했다. 2014년 12월, 컬럼비아와 한국의 유명 로펌을 상대로 대법원까지 가는 특허 소송에서 벤텍스가 이겼다. “우리가 승소한 후에 나이키가 브라질 리우 올림픽 공식의류로 아이스필을 채택했다”고 자랑했다.한국 기업으로는 처음으로 나이키의 기술 파트너로 선정이 된 것이다. 지난해 9월에는 아디다스의 기술 파트너로 선정됐고, 2015년 10월에는 세계 20여 개국에 지사를 둔 섬유기업 인비스타와 매출의 8%를 러닝 로열티를 받고 기술을 수출 계약을 맺었다. 벤텍스는 인비스타에 ‘히터렉스’와 ‘드라이존’을 화학 물질 상태로 수출하게 됐다. 기술력 하나로 세계에서 인정받는 기능성 섬유 제조 기업으로 우뚝 서고 있다.1999년 설립된 벤텍스는 고 대표의 결단 덕분에 세상에 나온 회사다. 처음 설립했을 때 이름은 대원산업이라는 무역회사였다. 성균관대 섬유공학과를 졸업한 후 그가 입사한 곳은 코오롱이었다. 당시 코오롱은 고어텍스라 섬유로 히트를 쳤던 때다. 신입사원으로 입사한 그는 아무 것도 없는 부서에 배치됐다. 2개월 동안 혼자서 정전기 방지 소재에 관한 사업기획서를 썼다. 석유화학단지, 탄광, 자동차 제조업체 등 회사 유니폼이 있는 전국의 현장을 다니면서 자신이 개발한 섬유를 직접 홍보하고 영업도 했다. “3년 만에 국내 시장의 95%를 잡았다”고 그는 자랑했다. 거래선 하나도 없고, 자료도 없는 부서에서 혼자 이뤄낸 성적이었다.

협력업체와 구성원을 존중하는 경영철학코오롱에서 고경찬이라는 이름은 유명했다. 8년 동안 경력을 쌓은 후 그를 눈여겨보던 상사가 독립을 했고, 그에게 손을 내밀었다. 독립 후에도 6개월 동안 개발한 방한복과 우의를 26억원 어치나 파는 기록을 세웠다. 하지만 그 기업은 3년 만에 부도를 맞았다. 고 대표는 3억 8000만원의 빚을 이어받는 조건으로 대원산업이라는 기업을 이어받았다. 그는 빚 덩어리 기업을 이어받은 이유에 대해 “그때 나와 거래를 하던 사람들이 눈에 밟혔다. 나라도 그들과 함께 해야겠다는 생각이 들었다”고 설명했다.대원산업은 이후 벤텍스라는 이름으로 바뀌었다. 고 대표는 여전히 협력업체와 상생을 강조한다. 자신의 공장에 들어온 협력업체를 위해 임대료를 올린 적도 없고, 협력업체 직원의 자녀를 위한 장학금도 만들었다. 외출을 할 때 신입사원이 운전을 하면 반드시 옆에 앉는다는 철칙을 가지고 있을 정도로 함께 일하는 이들을 존중하는 게 고 대표의 철학이다.- 최영진 기자 cyj73@joongang.co.kr·사진 장진영 기자