‘쥐 잡지 않는 고양이 무슨 필요 있나’ 축묘설(畜猫說) 설파…

퇴계의 ‘문통(文統)’ 잇고, 벼슬 거부한 강호고사(江湖高士)

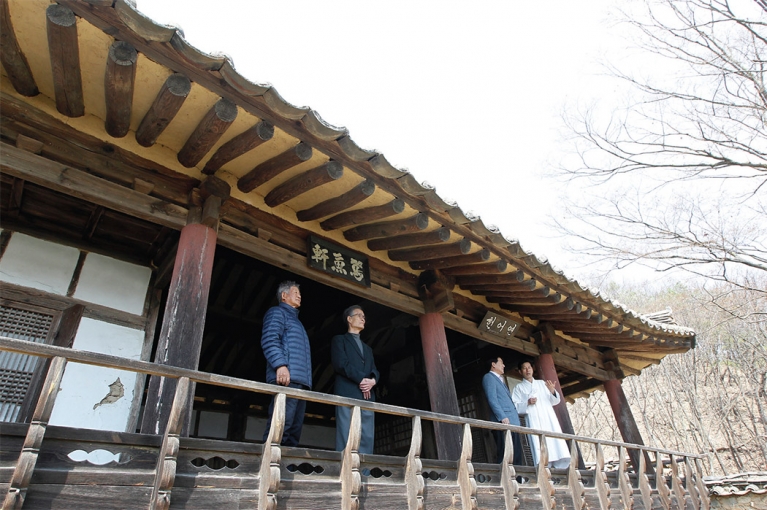

▎안동시 서후면 교리 관물당 앞에 선 송암 15대 종손 권기철 전 중앙대 교수. 관물당은 송암이 지어 후학을 가르치던 곳 중 하나다. |

|

시민단체 참여연대는 4월 3일 ‘박근혜 정부 4년 검찰 보고서’를 발표했다.

참여연대 사법감시센터가 박근혜 정부 4년 동안의 검찰 행적을 기록한 것이다. 성격은 ‘청와대만 바라본 박근혜 정부의 검찰’로 규정됐다. 대표적인 사례로 ‘정윤회 국정개입 의혹 문건수사’는 청와대가 ‘유출’에 초점을 맞춰 수사 가이드라인을 내리고 검찰이 그대로 이행했다는 것이다. 결과적으로 이게 대통령 파면에 이르는 실마리를 제공한다. 부메랑이었다. 파면 뒤 검찰은 다시 전직 대통령을 구속했다. ‘부관참시(剖棺斬屍, 관을 꺼내 주검을 베는 극형)’라는 말이 나왔다. 권력은 무너지고 사정기관은 신뢰를 잃었다. 권력기관은 요즘 산골에 묻혀 지내는 사람이 오히려 부러울지 모른다.조선시대 선비 집단에는 초야에 묻혀 지내는 처사(處士)라는 부류가 있었다. 과거급제 등으로 정치일선에 나가 입신양명(立身揚名)하는 선비와는 다른 길이다. 처사는 학문을 닦고 후진을 양성하며 자연에서 얻은 이치로 때로 정치 현실에 일침을 가하기도 한다. 송암(松巖) 권호문(權好文·1532∼1587)은 조선 중기 안동의 처사였다.3월 29일 난세에 처사 송암이 걸어간 길을 돌아보았다. 안동 도심에서 서쪽으로 옮겨간 버스터미널 옆으로 송야천(松夜川)이 흐른다. 일대는 지금 콘크리트 다리 구조물 등 건설이 한창이다. 중앙선 고속화 철로를 놓고 안동역을 짓는 공사다. 송야천은 그곳에서 1㎞쯤 내려가 낙동강으로 합류한다. 거기서 오른쪽으로 높지 않은 산이 강을 따라 서 있다. 해발 251m 청성산(靑城山)이다. 안동 사람들도 잘 모르는 산이다.송암은 대대로 청성산이 가까운 안동 서쪽 송방리(松坊里)에서 살았다. 15세에 퇴계 이황의 문하에 들어가 가르침을 받았다. 퇴계는 송암을 두고 “유자(儒者)의 기상이 있다”, “산림(山林)의 풍모를 지녔다”고 평했다. 집의 남쪽에 바위가 층층이 쌓인 봉우리가 우뚝 솟아 이를 ‘송암(松巖)’이라 부르고 자호(自號)로 삼았다.송암은 30세 되던 해인 1561년 어머니의 당부로 응시한 진사시에 2등으로 합격한다. 그리고 3년 뒤 어머니 상을 당하자 송암은 시묘살이를 하며 죽만 먹고 지냈다. 몸을 많이 상했다. 송암은 상례를 마친 뒤 탄식한다. “애당초 과거에 뜻을 둔 것은 어머니가 살아계셨기 때문이지만 이제는 급제한들 누가 자랑스러이 여기겠으며 과거 공부는 해서 뭣하겠는가?”

퇴계, 송암을 일러 “유자(儒者)의 기상이 있다”

▎송암이 43세에 청성산 기슭에 지은 연어헌을 찾은 종손 권기철 전 교수 일행. |

|

퇴계는 소식을 듣고 “과거 공부를 할 수 없다면 일찍 판단해 스스로 좋아하는 바를 따라 즐기는 것만 못하다. 다만 좋아하는 것도 갈림길이 많아 살피고 선택해서 공 들이지 않으면 안 된다”고 일러준다.그러고도 과거시험 준비는 한동안 이어진다. 1568년 송암은 학봉 김성일과 청성산에 들어간다. 그때 두 사람은 진담반 농담 반의 약속을 한다. “올해 과거에 급제하지 못하면 청성산의 주인이 되기로 하세.”말은 씨가 됐다. 그해 학봉은 급제하고 송암은 실패했다. 송암은 약속대로 청성산에 은둔한다. 정사(精舍)를 마련하고 새벽이면 일어나 단정히 앉아 책을 읽으며 성현을 만났다. 후학도 양성했다. 인근 금계에는 경광서당을 지었다.지승유인(地勝由人). 땅은 사람으로 말미암아 명승지가 된다. 퇴계는 청량산을 ‘오가산(吾家山)’으로 부르며 틈만 나면 들러 시를 짓고 제자들과 문답했다. 청량산이 ‘퇴계의 산’으로 불리는 까닭이다. 송암은 퇴계를 본받아 그때부터 청성산의 주인이 되어갔다. 청성산과 학가산의 봉우리엔 새로 이름을 붙였다. 청성산은 어떤 산일까.낙동강 방죽길인 924번 도로를 따라 송야천·낙동강 합류 지점에서 조금만 더 내려가면 ‘진원사’란 간판이 보인다. 진원사는 청성산 아래에 들어선 굿당이다. 진원사 오른쪽으로 연어헌이 있다. 도로에는 어찌된 게 정자 대신 굿당 간판만 세워져 있다. 진원사와 연어헌 사이에 청성산으로 오르는 오솔길이 있었다.권호문의 <송암집>을 최근 국역한 황만기(46) 안동대 퇴계학연구소 학술연구대우교수가 길을 안내했다. 문집을 번역하면서 그의 발자취를 답사해본 것이다. 황 교수를 따라 오르니 해발이 낮다고 얕본 것이 금방 후회가 됐다. 산은 몹시 가팔랐다.20분쯤 오르자 산 중턱을 가로지르는 길이 나왔다. 오른쪽으로 이동하니 산중에 제법 널찍한 절터가 있었다. 성산사(城山寺) 또는 백운암(白雲庵)이 있던 자리라고 한다. 한쪽 바위 위에 절터였음을 알리는 돌탑이 있었다. ‘안동 막곡동 삼층석탑’이라는 안내문에는 조성 시기를 고려시대로 추정해 놓았다. 송암이 과거 공부를 단념하고 처사의 삶을 시작한 곳이다. 여기서는 낙동강과 안동이 한눈에 들어온다. 정상 부근에는 기암괴석과 무속인의 기도처가 군데군데 보였다. 송암은 ‘성산기(城山記)’에서 청성산이 ‘마치 큰 거북이 바다에서 몸을 솟구치며 머리를 들고 서 있는 듯하다’고 표현했다.절터를 돌아 나와 반대편으로 나가면 정자 하나가 나타난다. ‘석문정사(石門精舍)’란 편액이 걸려 있다. 1589년 자연과 벗하며 후진을 양성하고 싶어한 학봉이 일본통신사로 떠나기 전에 들러 ‘제석문정사(題石門精舍)’란 시 한 수를 남긴 곳이다. 학봉의 정자다. 여기엔 선비들의 우정이 배어 있다. 끝 모를 깊이다. 송암은 청성산에 은거하면서 실제로 산을 소유했다. 1585년 학봉은 송암에게 편지를 쓴다.

편지 받고 청성산의 절반을 학봉에게 떼주다

▎퇴계 선생이 쓴 관물당의 유래가 담긴 시판. |

|

“청성산의 절반을 저에게 기꺼이 주시지 않겠습니까?” 느닷없는 요청이다. ‘청성산의 주인이 되자’며 약속한 지 17년이 지난 시점이다. 송암은 학봉보다 6년 연장(年長)이다. 송암은 바로 산의 절반을 학봉에게 넘겼다. 석문정사를 경계로 산 아래는 송암이, 그 위로 절반은 학봉이 차지한 것이다. 동행한 권기철(76) 송암 15대 종손은 “지금도 청성산의 소유권은 당시 그대로”라고 말했다. 송암의 호방함은 ‘청성산 아래에서 읊조리다’란 그의 시에서도 드러난다.

낚시하는 어부가 정승을 업신여긴다는(一竿漁翁傲三公) 그 말은 늘 틀린 말이라고 여겼더니(此句常疑語不中) 탁 트인 강가에서 즐거이 놀아보니(樂事江天今恰得) 억만금이 한 줄기 바람만도 못하구나(萬鍾難敵一絲風)송암은 1574년 43세에 성산사 아래 낙동강이 굽어보이는 곳에 정자를 지었다. 청성산 기슭 연어헌(鳶魚軒)이다. 당시에는 한적했을 이곳이 4대강 공사로 바로 앞에 보가 들어서면서 물소리로 소란해졌다. 시를 읊을 분위기가 아니다. 아쉽다. 연어헌의 연은 솔개이고 어는 물고기다. 송암은 자신이 지은 ‘연어헌기(鳶魚軒記)’에 그 연유를 밝히고 있다. <시경(詩經)>의 ‘솔개는 하늘 높이 날아오르고, 물고기는 연못에서 뛰노네(鳶飛戾天魚躍于淵)’라는 구절에서 ‘연어’ 두 글자를 취했다. 이 시구는 <중용(中庸)>에서 군자의 덕을 설명하고 칭송할 때 인용되면서 유명해졌다. 송암은 “사람들은 하늘을 우러러보면서도 하늘이 높은 이치를 알지 못하고 땅을 굽어보면서도 땅이 낮은 도를 알지 못한다”고 적었다.연어헌에는 정면에 한자와 한글 두 개의 편액이 걸려 있다. 한자는 주세붕이, 한글은 1778년 이동환이 썼다. 한글 편액이 특히 정감이 간다. 이곳에는 퇴계의 시판이 걸려 있다. 1570년 11월 8일 퇴계가 운명하기 한 달 전에 지은 ‘성산에 오르다’란 시다.

절은 산 높은 곳에 있고 멀리 강물이 흐르는데(蘭若山高水逈臨) 흰 구름과 푸른 대나무 찾아 유람하기에 좋구나(白雲靑竹好遊尋) 오십 년 전의 일을 누가 알겠는가마는(誰知五十年前事) 북받쳐 시 지으니 생각을 금할 길 없네(感慨題詩思不禁)시를 풀이한 황만기 교수는 “퇴계가 직접 연어헌을 찾아 지은 것은 아니다”며 “송암이 류운룡과 함께 계상서당으로 선생을 찾아갔을 때 송암에게 지어 준 것”이라고 설명했다. 퇴계는 송암이 태어나기 전인 1520년께 성산사를 찾았다. 그러다가 병석에서 50년 전의 일을 떠올리며 이곳에서 처사의 삶을 사는 송암에게 회고시를 남긴 것이다. 송암의 어머니는 퇴계의 맏형 이잠(李潛)의 따님으로 퇴계는 송암의 외종조부가 되는 관계였다.송암은 청성산을 의지해 후진 양성에 진력한다. 36세 무렵 하연·권기·박경중·진종주·금관조 등 제자를 가르치고 48세 이후에는 병산서당·경광서당·여강서원·청성정사 등지로 강학의 폭을 넓힌다. 그러면서도 좋은 때는 친구와 질펀히 술을 마시며 담소를 나누고 뱃놀이로 풍류를 즐겼다. 또 시를 짓는 벗이 오면 더불어 시를 주고받았다.송암은 벼슬에 욕심이 없었다. 한번은 정탁이 벼슬로 나오라고 편지를 보내자 송암은 ‘독락팔곡(獨樂八曲)’을 지어 사양했다. 이조참판 구봉령이 품계를 올려 다시 천거하자 ‘한거록(閑居錄)’을 보이며 초지일관 벼슬로 나아가지 않았다. 처사의 길을 지킨 것이다. 동문 수학한 서애 류성룡도 그런 뜻을 알고 송암을 ‘강호고사(江湖高士)’로 부르며 천거하지 않았다.처사 송암의 진면목은 그가 남긴 1700여 수에 이르는 방대한 시문일 것이다.송암은 25세에 청량산을 유람한다. 그리고는 스승 퇴계에게 108운 장편 시를 지어 올린다. 퇴계는 무심히 넘기지 않았다. 문학의 멘토가 된다. 퇴계는 송암이 지은 시 하나하나를 살핀 뒤 자신의 문장론을 곁들여 한 수를 지도한다. 비판은 눈물이 쑥 빠질 정도로 매섭다.

시 하나하나까지 일일이 지적한 퇴계

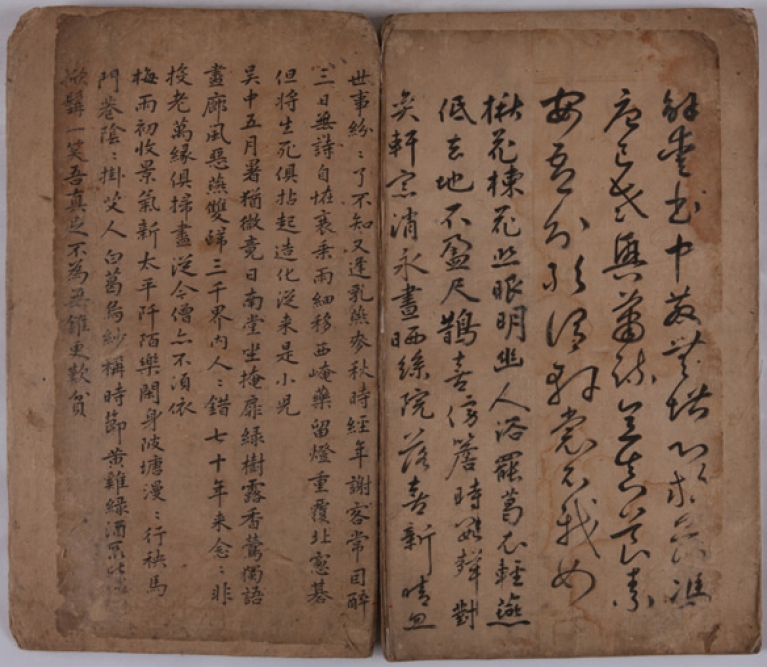

▎벼슬길에 나서라는 요청을 사양하며 송암이 지은 ‘독락팔곡 (獨樂八曲)’. |

|

“시를 자세히 보니 병폐가 적지 않다. 말을 길게 하고자 한 까닭에 지리하고 산만하게 되었다. 운을 가득 채우려고 어려운 운자를 끌어대다가 쓸데없이 길어졌다. 전고를 인용함에 어떤 것은 타당하고 어떤 것은 그렇지 못하다. 대구(對句)를 이룬 것도 어떤 것은 적합하고 어떤 것은 군더더기다. 많은 것에 힘쓰다가 번잡하게 되는 것이 어찌 간략하고 정당(精當)한 것만 하겠느냐. 멀리 가자고 자주 넘어지는 것이 어찌 궤도를 따라 홀로 이르는 것만 같겠는가.”송암은 퇴계의 질정을 받으며 훗날 시인으로 자리 잡는다. 송암의 ‘독락팔곡’과 ‘한거십팔곡’은 퇴계의 ‘도산십이곡’에 영향을 받은 국문시가로 분류된다. 온유돈후한 시 경지도 닮아 있다. 1972년 성균관대 대동문화연구원은 <이조명현집(李朝名賢集)>을 펴내면서 이현보의 <농암집>, 송순의 <면앙정집>, 권호문의 <송암집>, 박인로의 <노계집>, 윤선도의 <고산집>을 수록했다. 이들 5인을 조선 전기 국문시가의 대표로 정리한 것이다. 송암의 국문시가는 수능시험 문제로도 출제된다. 또 펜클럽 한국 회장을 지낸 전숙희 수필가가 이사장을 지낸 계원예술대 상징탑에는 ‘한거십팔곡’ 한 수가 새겨져 있을 만큼 사랑을 받는다. 한글 연시조 한거십팔곡의 마지막 19수는 이렇다.

강간(江干)애 누어셔 강수(江水) 보난뜻든(강가에 누워 저 강물 보는 뜻은) 서자여사(逝者如斯) 하니 백세(百歲)인들 멷근이료(가는 것이 저와 같으니 백 년인들 길겠느냐) 십년전(十年前) 진세일념(塵世一念)이 어름 녹듯 한다(십 년 전 속세의 집착이 얼음 녹듯 하는구나)송암이 남긴 대부분의 작품은 국문보다는 실상 한시다. 이종호(62) 안동대 한문학과 교수는 “<송암집>에만 그의 한시 1704수가 실려 있다”며 “16세기 문인 중 이 정도의 작품량을 보여주는 예는 찾기 어렵다”고 평가했다. 한시의 소재는 가난함·어리석음·미련함·완고함·게으름·한가함 등 처사의 삶이 주류를 이룬다. 이들 작품은 풍기 소수서원을 출입한 인물이나 퇴계의 도산을 출입한 동문, 또 가까운 친족과 주고받은 게 많다. 산문도 있다. 권기철 종손은 “학봉이 퇴계의 도통(道統, 도학의 정통성)을 이었다면 송암 할배는 퇴계의 문학을 이어받은 것으로 본다”고 말했다.이날 일행은 연어헌에서 1㎞쯤 떨어진 안동시 풍산읍 막곡리 청성서원(靑城書院)에 들렀다. 청성서원은 1608년 송암이 세상을 떠난 뒤 그의 학덕을 기리기 위해 문하생과 사림의 발의로 세워졌다. 서원 오른쪽으로 송암의 위패를 모신 사당 ‘청풍사(淸風祠)’가 있었다. 사당 이름이 특이하다. 산림에 묻혀 지낸 처사에 어울리는 이름이다. 위패에는 ‘송암처사권 선생’으로 쓰여 있다. 사당 뒤쪽 산중턱에 송암의 묘소가 있었다. 청성서원은 안동지역 인문지리지인 <영가지(永嘉誌)>를 교정한 곳이기도 하다.일행은 청성서원에 앞서 안동시 서후면 교리 관물당(觀物堂)에 들렀다. 송암이 지어 후학을 가르치던 곳 중 하나다. 옆에는 ‘송암구택(松巖舊宅)’이라 쓴 종택이 있다. ‘솟밤종택(松夜宗宅)’으로도 불린다. 관물당은 송암이 이름 붙인 ‘관아당(觀我堂)’을 보고 퇴계가 고친 뒤 직접 써준 이름이다. 사물을 관찰하면서 대상을 눈으로 보는 것은 마음으로 보는 것만 못하며, 마음으로 보는 것은 이치로 보는 것만 못하다는 뜻을 담았다. 중앙대 철학과 교수로 칸트·헤겔을 전공한 권기철 종손은 “관물은 격물치지(格物致知)와 같은 맥락”이라며 “심학을 중시하는 양명학과 달리 주자학은 현실 참여가 요체”라고 설명했다.

“관료들아 고양이에게 배워라”

▎안동시 풍산읍 막곡리 청성서원(靑城書院) 에 송암의 위패가 모셔져 있다. |

|

송암은 자연에 묻혀 세상을 잊고 지낸 것은 아니다. 그는 터득한 이치로 혼탁한 세상에 일침을 가하기도 했다. 처사의 의무일 것이다. 고양이를 기른다는 ‘축묘설(畜猫說)’이 그 중 하나다. 송암은 가을에 곡식을 거두자 쥐떼가 곡식을 훔치러 벽을 뚫는 것을 보고 더는 그냥 둘 수 없었다. 궁리 끝에 이웃집의 작은 고양이를 데려와 사랑으로 길렀다. 고양이는 두서너 달이 지나자 큰 쥐를 잡는 꾀를 알아냈다. 아침에는 담장 구멍 곁에 있고 저녁에는 항아리 사이를 엿보다가 반드시 쥐를 잡은 뒤에야 만족했다. 고양이의 본성이 마치 주인을 위해 피해를 없애주는 것 같았다는 것이다. 축묘설은 이렇게 마무리된다.“아, 나라에서 벼슬하는 자들이 도성(都城)의 여우와 사직의 쥐를 제거하지 못한다면 장차 어디에 쓰겠는가…. 세상사람들 중에는 쥐와 같은 자가 많다. 애석하도다! 임금이 준 관복을 입고 임금이 준 곡식을 먹으면서 직분을 다하지 않는 자들은 어찌 내가 기르는 고양이에게 부끄러움이 없겠는가.”최순실의 국정 농단을 미리 막지 못한 검찰과 청와대 민정수석 등 사정기관은 송암의 축묘설이 결코 남의 얘기가 아닐 것이다.- 글 송의호 기자 yeeho@joongang.co.kr 사진 공정식 프리랜서

[박스기사] 송암의 퇴계 임종기 - “태산이 무너지고 대들보가 꺾이니 그 슬픔을 어찌하랴”

▎퇴계 선생이 직접 써서 제자인 송암에게 내린 필첩. |

|

송암 권호문은 1700여 수의 한시와 함께 산문도 여러 편을 남겼다. 눈길을 끄는 작품은 1570년 ‘유청량산록 (遊淸凉山錄)’이다. 무려 39일간 청량산을 유람한 뒤 일기체로 기록한 글이다. 그의 나이 39세 때다. 여기에는 유람 중 퇴계 이황 선생이 위독하다는 연락을 받고 도산으로 내려와 동문들과 임종을 지키는 장면이 나온다.그해 12월 3일 병신(丙申)일이다. 그날의 기록을 옮긴다.“병신일.다시 여러 봉우리를 둘러보기로 하고 아침을 먹으려는데 갑자기 승려가 이봉원의 편지를 전하니 (퇴계) 선생의 병환이 위독해졌기 때문이었다. 곧바로 몇 명의 승려에게 보따리를 지워 먼저 보내고 점을 보는 사람을 불러 길흉을 물어본 뒤 출발했다. 승려 십여 명이 절 문 밖에 둘러서서 시를 써 주기를 바랐으나 모두 거절했다.동문을 걸어 나오는데 다리가 시큰시큰해 강 다리에 한동안 앉아 있다가 승려를 시켜 마을의 소를 빌려 오게 해서 타고 갔다.어스름에 계당에 이르러 들어가 선생을 뵈오니 선생께서 열이 많아 말씀하시는 것도 힘들어하셨다. 나를 보시고는 ‘청량산에서 오는가’라고 하시기에 감회를 말씀드렸더니 단지 고개만 끄덕이실 뿐이었다. 여러 제자와 함께 곁에서 시중을 들었다. 구성(龜城, 영주)의 참봉 이석간(李碩幹), 기성(箕城, 풍기)의 생원 민응기(閔應祈), 분천(汾川)의 (내의원)판사 이연량(李衍樑, 영천 이씨 문중에는 이윤량이란 이름으로 전하며, 농암 이현보의 여섯째 아들로 어의를 지냄) 등이 모여 맥을 짚고 약을 조제하였으나 별 효과가 없었다. 이때 집 안팎에서 함께 시중 든 사람이 칠십여 명이었으나 많은 사람의 정성이 통하지 못하고 하늘이 불쌍히 여기지 않아 8일 신축(辛丑)일에 선생께서 정침에서 돌아가셨다.태산이 무너지고 대들보가 꺾이니 그 슬픔을 어찌하랴.사서(司書)·사화(司貨)·상례(相禮) 등의 일은 여러 제자가 각각 맡아 조금도 차질이 없었다. 이날 밤바람이 불고 눈이 크게 내려 사람들이 얼어죽기도 했으나 일하는 사람들은 추위도 잊고 있는 힘을 다했다. 빈례(殯禮)를 마친 뒤 빈객들이 서로 통곡하고 흩어졌다. 나는 도산 시습재(時習齋)에 머물렀다. 산을 뒤덮은 구름이 참담하게 수심을 머금은 듯하고, 눈에 보이는 것마다 감회를 일으켜 나도 모르게 눈물이 쏟아졌다.”