선교 초반부터 우수성 선전 주력, 지식인·관료들 저술·출판 지원핵심 제도 역법에도 영향, 이슬람·인도이어 존중받는 반열에 올라

▎마테오 리치가 1602년에 제작한 곤여만국전도(坤與萬國全圖). / 사진:바이두 |

|

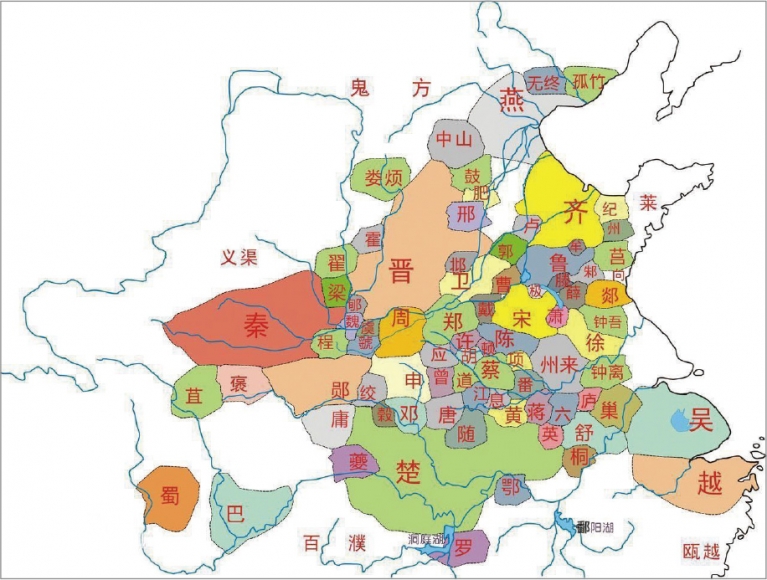

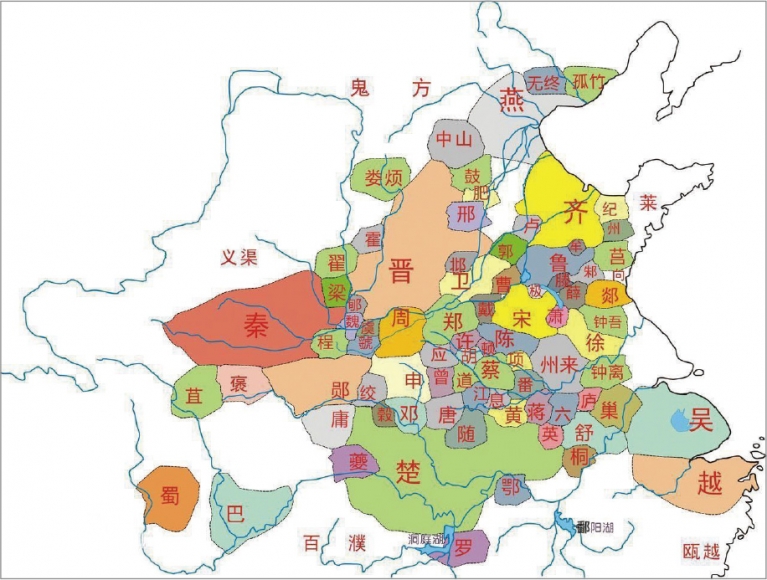

문명권에 속한 사람들은 주변의 타자(他者)와의 대비를 통해 문명인으로서 자긍심을 누렸다. 중국에서 이 타자들을 부른 이름에는 융, 적, 만, 이(戎, 狄, 蠻, 夷) 등 여러 글자가 있었지만 이 글자들의 훈(訓)이 모두 “오랑캐”라는 사실은 ‘타자=오랑캐’의 관념이 일반적 현상이었음을 말해준다.춘추시대까지는 중원(中原) 지역에도 모자이크처럼 오랑캐가 여기저기 섞여 있었다. 거자오광은 [歷史中國的內與外 역사 속 중국의 안과 밖](2017)에서 춘추전국시대에 여러 오랑캐가 뒤섞여 있던 상황을 보여주는 여러 사료를 인용하면서 “그 시대의 ‘중국’이란 함곡관(函谷關) 동쪽으로 황하 중하류 유역일 뿐이었으며 서북의 ‘융적’도 남방의 ‘만이’도 포괄하지 않는” 것이었다고 설명했다. (5~10쪽)‘중화문명’이라고 불릴 농경문명이 전국시대에 중원을 채운 뒤로 오랑캐는 외부의 존재가 되었다. 진-한(秦-漢) 제국이래 중국인의 의식을 가장 많이 사로잡은 오랑캐는 서방과 북방의 유목민이었다. 중국 동해안 일대의 동이가 제국에 흡수된 뒤 바다 건너 한반도의 동이는 농경을 비롯한 중국문명을 전수받아 중화제국에 종속하는 길로 들어섰고, 백월(百越) 등 남방의 오랑캐는 중화제국에 큰 위협을 가하는 일 없이 꾸준히 정복-흡수되었다.

‘초원 유목민’에서 ‘바다 오랑캐’로 중국 위협 세력 변화

▎유사(儒士) 복장으로 흔히 그려지는 마테오 리치 초상에 성모자상(聖母子像)과 함께 천문의기와 하프시코드가 곁들여져 있어서 그의 ‘매력의 포인트’를 보여준다. / 사진:위키피디아 |

|

다른 방면의 오랑캐와 달리 서북방 유목민이 오래도록 중화제국의 문젯거리가 된 까닭이 무엇일까? 몇 가지 조건을 생각할 수 있다.(1) 동쪽과 남쪽으로는 중국의 농경문명이 확장되어 나갔기 때문에 중화제국에 편입되거나(남쪽) 안정된 조공관계를 맺었다(동쪽). 농경문명의 확장이 불가능한 서쪽과 북쪽의 건조지대는 중화제국에 편입되기 어려웠고, 억지로 편입시켜도 불편이 많았고, 안정된 조공관계를 길게 끌고 갈 만한 농업국가가 들어서지도 못했다.(2) 유목은 꽤 생산성이 높은 (농업보다는 못해도 수렵-채집보다는 우월한) 산업이었고 특이한 생활방식을 통해 강한 전투력과 상당한 조직력을 가진 사회를 키워냈다.(3) 서방의 힌두-페르시아 문명권과 중국 사이의 교역이 자라남에 따라 그 사이의 공간에 대한 지배력이 유목민의 입장을 강화시켜 주었다.(1)과 (2)는 역사상 유목세력의 연구에서 많이 밝혀져 온 사실인데, (3)의 조건은 아직도 명확히 밝혀져 있지 않다. 그러나 개연성은 분명하다. 페르시아와 중국 사이의 실크로드는 많은 각광을 받아 왔는데, 페르시아인과 중국인의 장거리교역보다는 중간 지역 주민들의 중계무역이 실크로드의 실체였다. 당(唐)나라 장안(長安)에 ‘파사인(波斯人)’이 많이 살았다고 하지만 페르시아 중심부에서 온 사람들이 아니라 페르시아 주변의 유목민으로 보인다.유목민을 포함한 중간 지역 주민들이 중계무역에 종사한 것은 그로부터 얻는 이득이 충분히 크기 때문이 아니었겠는가. 교역의 이득만이 아니라 양쪽 문명의 기술적 장점을 함께 섭취할 수 있다는 조건도 유목세력의 강화를 뒷받침해준 일이 많았다.방대한 초원제국이 세워져 있을 때 동서간의 교섭이 활발했던 것은 중간세력 수취의 일원화에 따라 통과비용을 최소화할 수 있었기 때문이다. 초기 몽골제국에서 그런 상황이 나타났으나 교역 규모가 커지는 만큼 그 이득을 향한 경쟁도 격화되었다. 4칸국 분열에도 경쟁 격화의 결과로 이해할 측면이 있는 것인데, 그에 따라 교통로의 효율성이 손상되면서 이를 대체하기 위해 해로의 이용이 늘어나게 되었다.명(明)나라 영락제(永樂帝)가 대함대를 건설한 것은 교역로의 비중이 육로에서 해로로 옮겨지는 추세에 맞춘 것이었다. 경제적 이득보다 제국의 안보가 더 중요한 고려사항이었다. 교역의 이득이 큰 곳에 강한 중간세력이 일어난다는 것은 초원에서 거듭거듭 확인된 일이었다. 그러나 15세기 초영락제 당시에는 중국이 위협으로 느낄 만한 조짐이 해양 방면에서 나타나지 않았다. 그래서 대함대 운항을 중단하고 소극적인 조공무역으로 돌아갔다.영락제의 함대가 규모에 걸맞는 일거리를 찾지 못하고 사라진 70여 년 후 그 함대가 정말 필요했음직한 상황이 포르투갈인의 인도양 진입으로 펼쳐졌다. 인도양에서 유럽인의 활동이 그 후 꾸준히 늘어나 중국의 해외교역에서 차지하는 비중이 커졌을 때, 중국인들은 그들을 새로운 유형의 오랑캐, ‘양이(洋夷-바다오랑캐)’로 인식하게 되었다.진-한 제국 이래 1천수백 년 동안 중국의 가장 큰 관심을 끈 것은 초원의 유목민이었다. 그러나 바다오랑캐의 역할이 점점 커졌다. 명나라가 만주족의 청(淸)나라로 교체될 때까지 군사적 긴장은 북쪽에 쏠려 있었지만 중화제국의 경제적 기반을 바꾸는 변화는 남쪽 바다에서 꾸준히 일어났다. 바다오랑캐의 역할이 계속 커져서 수백 년 후에는 그 힘 앞에 중화제국이 무너지는 사태에까지 이르는 것이다.

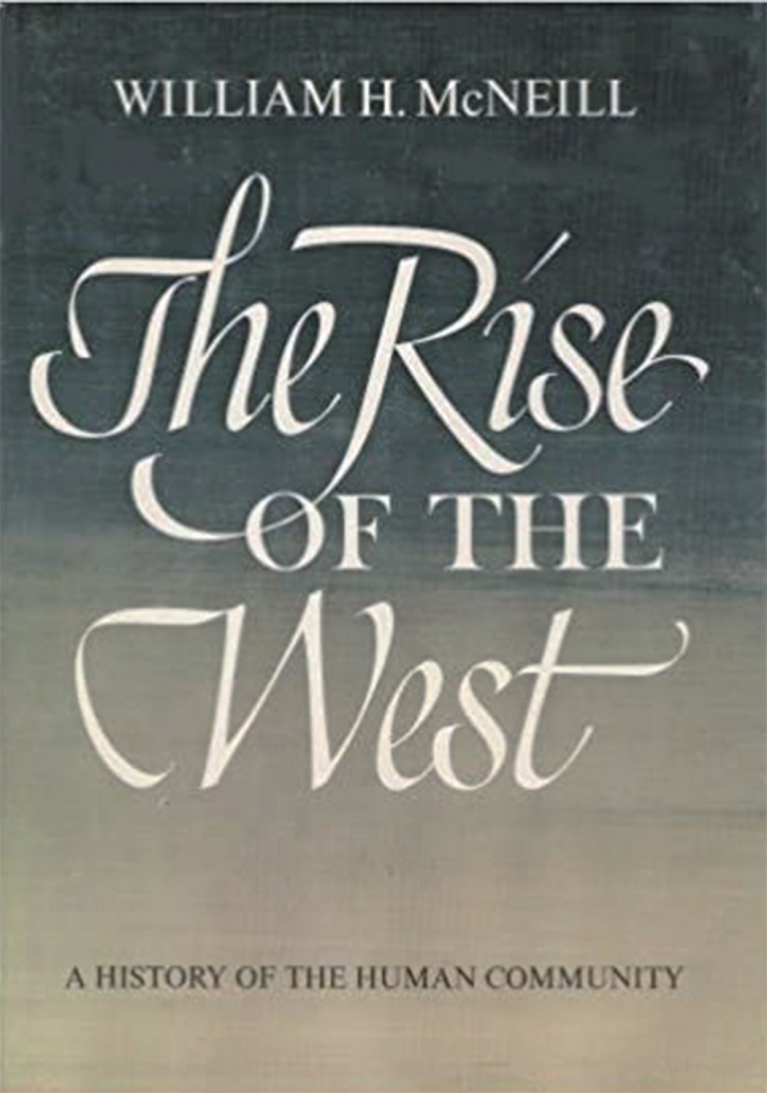

유사(儒士) 복장 마테오 리치 초상 뒤 성모자상(聖母子像)

▎춘추시대 말기의 제후국들을 그린 이 지도에 흰 색은 오랑캐의 영역인데 실제로는 제후국들 사이에 빈틈이 더 많았을 것으로 생각된다. / 사진:바이두 |

|

“이탈리아(意大里亞)는 대서양 가운데 있으며 예부터 중국과 통교가 없었다. 만력(萬曆)간에 그 나라 사람 리마두(利瑪竇)가 경사(京師)에 이르러 [만국전도(萬國全圖)]를 지어 이르기를 ‘천하에 대륙이 다섯 있으니, 첫 번째가 아세아주로 그 속에 무릇 백여 나라가 있고 거기서 첫째가는 것이 중국이요, 두 번째가 구라파주로 그 속에 무릇 칠십여 나라가 있고 그 첫째가는 것이 이탈리아요’ … 모든 구라파 제국은 다 같이 천주 야소(耶蘇)의 교(敎)를 받든다. 야소는 유대(如德亞)에서 태어났으니 그 나라는 아세아주 안에 있는데, 서쪽으로 구라파에 교를 행한 것이다. … 그 나라 사람으로 동쪽에 온 이들은 모두 총명하고 특출한 성취가 있는 선비들이며, 오로지 교를 행하는 데 뜻을 들 뿐, 녹리(祿利)를 구하지 않았다. 그들이 지은 책에는 중화 사람들이 말하지 않은 것이 많은 까닭으로 한 때 별난 것을 좋아하는 이들이 모두 이를 우러렀으며, 사대부로 서광계, 이지조 같은 무리들이 앞장서 그 설(說)을 좋아하고 또 그 글을 윤색해 주었으므로 그 교가 힘차게 일어날 때 중국 땅에 그 이름이 크게 드러난 것이다.”[명사(明史)] 권326 ‘이탈리아열전(意大里亞列傳)’의 이 내용에 담긴 정보는 마테오 리치(1552~1610) 등 예수회 선교사들에게서 나온 것이다. 몽골제국 시대에 유럽과의 접촉이 늘어나면서 유럽이 표시된 세계지도도 만들어지게 되었지만 중국과 직접 조공관계를 맺을 가능성이 없는, 일-칸국 바깥의 야만 지역으로만 인식되었다. 16세기 중엽까지 포르투갈인의 활동이 늘어남에 따라 마카오 기지를 허용하면서도 그들이 가져오는 은(銀)의 가치를 인정했을 뿐, 그들의 문명은 인정하지 않았다. 그러다 1583년 리치를 필두로 가톨릭 선교사들의 중국 내 활동이 시작되면서 유럽의 모습이 중국인들의 눈앞에 새로 드러나기 시작했다.리치 등 선교사들은 중국 진입 초기부터 선교 사업의 성공을 위해 유럽의 문명 수준을 중국인에게 인정받을 필요가 있다는 인식 아래 유럽의 자랑할 만한 면모를 소개하는데 주력했다. 그들의 중국어 저술을 1629년 이지조(李之藻, 1565~1630)가 모아 편찬한 [천학초함(天學初函)]에서 그 노력 방향을 알아볼 수 있다. 이편(理編)과 기편(器編)으로 구성되었는데, 이편은 기독교 교리를 소개한 것이고 기편은 종교 이외의 유럽 문화와 학술을 소개한 것이다.이지조 같은 명나라 최고급 지식인-관료 중에 유럽으로부터 배울 것이 있다는 인식을 갖고 선교사들의 저술과 출판을 적극 지원한 사람들이 있어서 ‘서학(西學)’의 흐름을 일으켰다. 그중에 최고위 관직에서 활동한 서광계(徐光啓, 1562~1633)는 선교사들을 동원한 역법(曆法) 개정 사업을 벌여 [숭정역서(崇禎曆書)]를 편찬했고(1629~1634), 이것이 청나라에서 채용한 시헌력(時憲曆)의 토대가 되었다.역법은 황제의 통제력이 공간만이 아니라 시간에까지 미친다는 이념을 구현한다는 점에서 중화제국의 가장 핵심적 제도의 하나다. 그런 중요한 제도에 유럽 수학과 천문학이 활용되었다는 것은 유럽문명의 수준을 획기적으로 보장해주는 일이었다. 중화제국의 역사를 통해 외부 문명의 도움으로 역법의 발전을 본 일은 그 전에 두 차례 있었다. 남북조시대에 인도문명의 도움을 받은 일과 원(元)나라 때 이슬람문명의 도움을 받은 일이다. 이제 인도문명과 이슬람문명의 뒤를 이어 유럽문명이 중국에서 존중받는 위치에 서게 된 것이다.몽골세력이 유라시아대륙을 휩쓸던 13세기에 유럽은 중국문명권과 이슬람문명권에 비해 산업, 학술, 예술, 모든 면에서 형편없이 미개한 단계에 있었다. 그런데 16세기 말에는 여러 면에서 격차가 크게 줄어들고, 어떤 부문에서는 앞선 모습까지 보이고 있었다. 르네상스와 종교개혁이 진행되고 과학혁명이 시작된 그 사이의 기간에 ‘유럽문명’이 태어난 것이라고 말할 수 있겠다.유럽문명의 탄생 과정을 해명한다는 것은 내게 벅찬 과제다. 17세기에 접어들 무렵에는 상당히 높은 수준의 문명이 유럽에서 일어나고 있었다는 사실을 있는 그대로 받아들이면서, 다른 문명권에 비해 짧은 기간에 형성되는 과정을 통해 이 문명이 어떤 특성을 보이게 되었는지 살펴보는 정도에 그쳐야 하겠다.17세기 이후 유럽문명은 다른 문명권에 갈수록 큰 영향을 끼치면서 ‘근대문명’의 주역이 되었다. 이 근대문명 속에서 전개된 ‘근대역사학’은 유럽의 주도적 역할을 인류문명의 역사 전체에 투영하려는 경향을 보였다. ‘유럽중심주의(Euro-centrism)’ 사관이다. 이 관점의 한계를 밝히는 것이 “오랑캐의 역사” 작업 후반부의 중요한 목적이다.학생 시절 읽은 윌리엄 맥닐의 [The Rise of the West 서양의 흥기](1963)를 다시 읽으면서 예전보다 읽기가 쉬워졌다는 느낌이 든다. 50년 전에는 재미있으면서도 마음에 걸리는 대목이 너무 많아서 순순히 읽히지가 않았다. 그때는 유럽중심주의를 올려다보고 있었는데 지금은 내려다보게 되었기 때문에 읽기가 쉬워진 것 같다.

1960년대 유럽중심주의 사관 보여준 윌리엄 맥닐

▎19세기 말부터 유럽인이 생각한 ‘실크로드’는 중국과 유럽을 이어주는 교통로였다. 그러나 문명권 간의 ‘좁은 통로’로서 실크로드는 중국과 페르시아 지역 사이에 한정된다. 페르시아 지역부터 서쪽으로는 육상-해상의 여러 교통로가 얽혀 있어서 하나의 특정 교통로가 부각되지 않는다. / 사진:위키피디아 |

|

유럽중심주의 사관의 대표작이라 할 만한 책이다. 1963년, 서양의 동양에 대한 우위에 대한 의심이 거의 나타나지 않고 있던 시절, 역사의 추동력도 서양에서 나오는 것이라는 믿음이 세상을 휩쓸던 시절에 나온 책이다.이 책의 1991년 개정판 앞머리에 “25년 후에 되돌아보는 [서양의 흥기]”라는 저자의 글이 붙어 있다. 이 글에서 맥닐은 책을 쓸 당시의 세계정세에 자신의 관점이 좌우된 면이 적지 않았음을 인정하면서 몇 가지 중요한 오류를 스스로 지적했다. 그중 하나가 11~15세기 중국문명의 우월성을 제대로 평가하지 못한 것이라고 했다.“[서양의 흥기]를 구성한 기준에 비추어볼 때 1000년에서 1500년 사이 중국의 우월성을 이해하지 못한 것이 특히 후회된다. 그렇게 했으면 책의 구조가 우아한 단순성을 갖게 되었을 것이다. … 단순한 구조로 과거를 구성하는 방식을 이어나가 1000~1500년은 중국의 동아시아가, 그리고 1500~2000년은 유럽의 서양이 문명을 꽃피워 전면적 주도권을 가졌던 시대로 설정했다면 사실과도 부합하는 깔끔하고 정확한 그림을 그릴 수 있었을 것이다. 그렇게 하지 못한 것은 내 식견의 부족 (그리고 유럽중심주의의 찌꺼기) 때문이었다.” (19쪽)원래의 책에는 보이지 않던 ‘유럽중심주의’라는 말이 괄호 안에라도 나오게 된 것은 그 동안 그런 비판을 많이 받았기 때문일 것이다. 그러나 1990년 시점에서도 맥닐이 유럽중심주의를 정말 깊이 반성한 것 같지는 않다.

신자유주의 정당화 논설들, 21세기에는 불량식품

▎1963년에 나온 [서양의 흥기- 인류공동체의 역사]는 한 시대를 풍미한 세계관을 충실하게 담은 책이다. 시대가 바뀐 지금까지도 그 아류가 이어지고 있는 것은 역사서라기보다 신자유주의 노선의 선전물이라 할 것이다. |

|

‘공정성’의 의미가 지금 사회에서도 문제가 되고 있는데, 채점만 엄정하게 하면 공정성이 담보된다고 하는 주장에는 한계가 있다. 더 앞서는 문제가 출제 내용에 있다. 직원이나 학생을 뽑으면서 직원 노릇, 학생 노릇을 위한 본질적인 조건이 아닌, 특정 범위의 지원자에게 유리한 조건만 따진다면 공정한 선발이 될 수 없다.역사의 평가에도 근본적인 문제는 가치관에 있다. 과거의 어느 사회나 국가가 걸었던 길의 의미를 이해하려면 우선 그 시대 그 사회의 가치관을 찾아내야 한다. 그런 뒤에 그 가치관이 오늘날 우리에게 어떤 의미가 있는 것인지 음미할 수 있다. 오늘날의 특정한 가치관을 통해서만 역사를 바라본다면 동어반복의 굴레를 벗어날 수 없다.제목에서부터 맥닐은 인류의 역사 전체를 ‘서양의 흥기’ 과정으로 보았다. 18세기 이후 유럽의 주도권이 잠깐 지나가는 ‘경유지’가 아니라 아득한 옛날부터 인류 역사의 ‘목적지’였다고 보는 것이다. 이런 관점은 근대세계의 가치관이 언제 어디서나 유효했다는 가정 위에 세워지는 것이다. 맥닐의 1991년 글 중에 이런 대목이 있다.“(1500년 이후) 유럽에서 도시국가들의 주권을 빼앗은 몇몇 왕국과 새로 나타난 민족국가들은 상인과 은행가들에게 시장 활동의 확장을 위한 길을 제한 없이 풀어주었다. 반면 중국과 대부분 이슬람세계에서는 민간의 자본 축적을 싫어하는 정치체제가 자리 잡았다. 아시아의 통치자들은 한편으로 선한 정치의 이름 아래 몰수 성격의 세금을 통해, 다른 한편으로 소비자 보호의 이름 아래 자의적 가격통제를 통해 대규모 기업 활동의 발생을 가로막았다.”(28쪽)민간의 기업 활동 확장과 자본 축적 확대가 인간사회에 무조건 좋은 것이라는 믿음은 1991년까지도 변하지 않은 것이다. 1000~1500년 기간의 중국을 이런 기준에서 과소평가한 것이 잘못되었다는, 채점의 오류만을 인정한 것이다. 자본 축적의 지나친 확대가 체제를 불안하게 만드는 문제나 기업 활동의 지나친 확장이 자원과 환경에 일으키는 위험에 대한 인식은 보이지 않는다. 자유주의-자본주의 가치관을 조금도 벗어나지 않은 것이다.가치관은 세계관에서 나오는 것이다. 환경론자 바츨라프 스밀은 인간에게 주어진 생활공간이 지구 하나뿐이라며 우주 개발에 나서자는 일론 머스크를 야유한다. 인간의 ‘세계’를 지구에 한정된 것으로 보느냐 여부에 따라 두 사람의 가치관은 확연히 다른 것이다. 16세기 유럽인은 머스크처럼 ‘무한한’ 확장 공간을 바라본 반면 같은 시기 중국인은 스밀처럼 ‘닫힌 천하’를 잘 관리하는 데 정치의 목적을 두었다. 유럽인이 잘하고 중국인이 잘못했다는 맥닐의 재단에 1963년에는 이의를 제기하는 사람이 거의 없었고 1991년까지도 많지 않았다. 그러나 2021년 지금 시점에서는 사정이 달라졌다. 세계관이 달라졌기 때문이다.맥닐의 1963년 관점을 오늘날의 일반적 관점을 기준으로 무조건 부정할 것은 아니다. 세상을 닫힌 것으로 보는 세계관도 열린 것으로 보는 세계관도 각자 나름의 타당성을 가진 것이다. 다만 1963년에는 사람들의 관점이 열린 쪽으로 너무 치우쳐 있었고 그 사이에 균형이 꽤 되돌아온 것이다. 맥닐의 책은 한 시대 사람들의 일반적 관점을 충실히 담은 것으로서 참고의 가치가 있다. 유통기한이 지나 일반 독자들의 이용에 맞지 않게 된 재고식품과 같은 것이다. 그에 비해 21세기들어서까지 신자유주의 노선을 정당화하기 위해 같은 논점을 계속 우려낸 논설들은 아예 불량식품이다. 니얼 퍼거슨의 [Civilization: The West and the Rest](2011)이 대표적인 예다. (이 책의 번역본 [니얼 퍼거슨의 시빌라이제이션]에 대한 서평을 2011년 8월 26일자 [프레시안]에 올린 일이 있다.)

유럽보다 총기 더 잘 만든 ‘남쪽 오랑캐’ 일본

▎나가시노 전투를 그린 병풍. 가운데 강가로 철포대(鐵砲隊)의 배치가 보인다. / 사진: |

|

명나라에서 외부세력의 위협을 ‘북로남왜(北虜南倭)’라는 말로 나타내기 시작한 것은 가정제(1522~1566) 때의 일이다. 북쪽 오랑캐는 흉노 이전부터 중화에 대한 중대한 위협으로 인식되어 온 존재다. 반면 남쪽 오랑캐는 기껏해야 성가신 존재일 뿐이었다. 역사시대를 통해 남쪽 오랑캐는 중화의 정복 대상이었고 어쩌다 일으키는 저항도 변경의 소요에 불과했다.그런데 명나라 중엽에 이르러 북쪽 오랑캐와 나란히 지목될 만큼 부각된 남쪽 오랑캐는 바다 너머 있는 존재였다. 왜, 즉 일본이 대표선수로 나섰지만 그 배후에는 해상활동의 전반적 변화가 있었다. 명나라의 해외교역은 꾸준히 늘어나고 있었는데 그것을 조공무역의 틀에 묶으려는 시도는 정화의 항해와 함께 끝났다. 강남 지역의 지방 세력이 참여하는 사(私)무역이 번성하면서 중국 내외의 세력구조에 변화가 일어나는데, 그 변화가 가장 먼저 첨예하게 나타난 곳이 일본이었다.한국인으로서 중국사를 공부한 내게는 일본의 위상을 낮춰보는 습성이 있다. 한국에 비해 중국문명 도입에 불리한 입장에 있던 일본이 임진왜란(1592~1598) 같은 큰 사건을 일으킨 것은 유목세력이 종종 중국을 침공한 것과 같이 문명의 안정성이 떨어지기 때문이라는 정도로 가볍게 생각했다.공부가 넓혀지는 데 따라 상황이 그렇게 단순한 것이 아니라 16세기 일본이 넓고 깊은 변화를 겪은 끝에 참으로 큰 힘을 키우게 된 것이라는 사실을 차츰 이해하게 되었다. 일본의 발전을 가로막아 온 최대의 약점, 다른 지역과의 교섭이 어렵다는 고립성의 문제가 13세기 이후 조선술과 항해술의 발달에 따라 완화되어 오지 않았는가?

중세 일본의 발전상에 관심이 늘어나면서도 깊이 살펴볼 겨를이 없던 차에 재미있는 책 하나가 눈에 띄었다. 노엘 페린의 [Giving Up the Gun 총 버리기](1979). 총을 버린다는 것은 군인이든 무장 강도든 항복한다는 뜻이다. 하나의 사회, 하나의 국가가 총질에 한 번 맛을 들인 뒤에, 더 센 무기로 대치되는 것도 아닌데 총의 사용을 없앤다는 것이 가능한 일인가? 17~19세기 도쿠가와(德川)시대 일본에서 실제로 일어난 일이다. 어떻게 그런 일이 일어난 것인지, 본문 60쪽밖에 안 되는 짧은 책에서 페린은 흥미로운 이야기를 많이 들려준다.

▎철포대의 모습. 야간사격에서 총신의 높이를 맞추기 위해 허리띠와 총신 사이에 끈을 매어 놓았다. / 사진:위키피디아 |

|

임진왜란에서 큰 위력을 발휘한 ‘조총(鳥銃)’이 어쩌다 서양에서 들어온 것 정도로 생각했던 데부터 문제가 있었다. 1543년 규슈(九州)의 다네가시마(種子島)에 들어온 포르투갈인에게 처음 얻은 화승총(火繩銃, arquebus)이 ‘다네가시마’란 이름으로 불린 것은 사실이다. 그러나 기술적-전술적으로 독자적인 발전을 이뤄 50년 후에는 유럽인보다 더 유용하게 총기를 구사하고 있었다는 사실을 페린은 설득력 있게 설명한다. (1575년 오다 노부나가와 다케다 가츠요리 사이의 나가시노(長篠) 전투를 페린은 예시한다. 3만8000명 오다 군 중 1만 명이 총을 갖고 있었고, 그중 정예 3000명을 다키 강 한쪽에 3열로 배치해 강을 건너오는 적군 기마대를 저격한 것이 결정적 승인이었다고 설명한다.)도입한 지 50년 만에 유럽인보다 더 총기를 잘 쓰게 된 까닭이 무엇일까? 제련 기술과 장인(匠人) 정신 두 가지가 지목된다. 이 두 가지가 당시 일본의 도검(刀劍) 제조에 가장 두드러지게 나타나는데, 역사상 최고의 도검 명장(名匠) 중 하나로 꼽히는 한케이가 원래 총포 장인 출신이었다는 사실을 소개한 것이 흥미롭다.(62~63쪽) 철판을 두드려 펴서 접기를 수십 차례 거듭해서 강인하고 예리한 칼날을 만드는 제련 기술이 총포 제작에도 활용되었다면 유럽보다 튼튼한 총신(銃身)을 만들 수 있었을 것 같다.제련 기술이나 장인 정신의 발전을 위해서는 사회경제적 배경조건이 필요하다. 다수의 장인들이 품질 향상에 전념할 수 있는 경제적 여유와 안정된 사회관계가 필요한 것이다. 이 조건의 변화에 관한 연구를 나는 세밀히 살피지 못했지만, 13세기 후반 몽골 침공을 계기로 급속한 발전이 시작된 것으로 이해한다. 15세기 후반 센고쿠(戰國)시대에 접어든 것도 경제성장의 여파로 이해한다.

나가사키 체류 독일인 켐퍼 “평화로운 나라 일본”

▎1909년의 사진에 담긴 일본도 다듬는 모습. / 사진: |

|

중국의 전국시대와 일본의 센고쿠시대 사이에는 1천수백 년의 시차가 있지만 공통된 특징이 적지 않았다. 양쪽 다 경제성장에 따라 군대와 전쟁의 대형화가 가능하게 된 결과였고, 정치사상과 제반 기술의 급속한 발전이 이루어졌다. 전국시대를 통해 중화제국이 빚어져 나온 것처럼 센고쿠시대는 도쿠가와 막부(幕府)체제로 귀결되었다.16세기 센고쿠시대의 일본은 또한 17세기 이후 유럽에서 나타날 여러 현상의 특징을 앞서서 보여주기도 했다. 중국 입장에서 보면 ‘바다오랑캐’의 면모를 유럽세력보다 먼저 맛볼 수 있던 대상이었다. 16세기 ‘북로남왜’의 ‘남왜’는 해상세력을 대표한 것으로 볼 수 있다.독일인 의사이자 박물학자인 엥겔베르트 켐퍼(Engelbert Kaempfer, 1651~1716)는 네덜란드 동인도회사 파견으로 1690년부터 2년간 나가사키에 체류했고, 그 사후에 출간된[일본사]는 일본의 개항 때까지 서양에서 일본에 관한 가장 중요한 참고서였다. 페린의 책에 [일본사]의 마지막 문단이 인용되어 있다.(77쪽)“통일되어 있고 평화로운 이 나라, 신들을 공경하고, 법치에 순종하고, 윗사람들을 받들고, 이웃을 사랑하고 아끼도록 길들여진 사람들이다. 공손하고 친절하며 덕성을 지니고 누구보다 뛰어난 기술과 생산력을 가진 사람들의 이 훌륭한 나라는 서로간의 통상과 교역을 통해 풍요를 누린다. 이 용감한 사람들은 모든 필수품이 풍성하게 주어진 속에서 평화와 안정의 모든 혜택을 누린다. 이러한 번영 속에서 그들은 종래의 방종한 생활태도를 돌아보든 아득한 과거를 살펴보든 그 나라가 어느 때보다 좋은 상황에 처해 있음을 믿지 않을 수 없을 것이다.”

한국인이 보통 생각하는 일본과는 전혀 다른 나라 같다. 어찌 생각하면 한국인의 일본 인식이 임진왜란과 식민지 경험에 쏠려 있어서 호전적이고 침략적인 쪽으로 기울어진 것일 수도 있겠다. 또 켐퍼에게는 자기 고향과 비교해서 일본의 평화로움이 두드러지게 느껴진 것일 수도 있겠다. 켐퍼보다 약 백 년 전 마테오 리치가 중국에서 받은 인상과 비교해 본다.

▎독일인 의사이자 박물학자인 엥겔베르트 켐퍼. 1730년에 그려진 켐퍼의 이 초상은 상상에 의거한 것으로 보인다. / 사진: |

|

“병사든 군관이든, 문관이든 무관이든, 어느 누구도 시내에 무기를 가지고 다니지 못하게 되어 있다. 전쟁에 출동하는 길이나 훈련에 나가는 경우만 예외다. 그리고 적은 수의 고급관원들은 무장한 호위병을 거느릴 수 있다. 그들(중국인들)은 워낙 무기를 싫어하기 때문에 아무도 집에 무기를 두지 못한다. 여행 시 강도에 대항하기 위한 칼 정도밖에는 허용되지 않는다. 사람들 사이의 싸움이나 폭력이라면 고작 머리카락을 잡아당기거나 손톱으로 할퀴는 정도를 넘어서는 일이 없기 때문에 사람이 죽거나 다친다는 일은 들어볼 수 없다. 오히려 싸움을 피하고 물러서는 사람이 점잖고 용기 있는 사람으로 칭송을 받는다.” (M. Ricci, L Gallagher (tr.), [China in the Sixteen Century: The Journal of Mattew Riccl ](1953), 58~59쪽)16세기 말의 중국이나 17세기 말의 일본을 면밀히 관찰한 유럽인에게 가장 놀라운 현상이 ‘질서’였던 모양이다. 질서 수준의 차이는 세계를 열린 것으로 보느냐 닫힌 것으로 보느냐 하는 데서 나온 것이 아닐까 생각된다. 중국에서는 기원전 3세기에 전국시대를 마감하면서 닫힌 ‘천하’가 표준적 세계관이 되었다. 천하의 중심부를 ‘중화제국’으로 운영하면서 주변의 오랑캐들이 ‘천하 질서’를 교란하지 않도록 통제하는 것이 정치사상의 뼈대가 되었다.일본 역시 센고쿠시대를 마감할 때 그 동안 섭취한 유가사상에 입각한 ‘소(小)천하’를 막부체제로 안정시킨 것이다. 도쿠가와 막부가 초기부터 총기 제작을 엄격히 통제해 결국 사라지도록 만든 것은 이 소천하 내의 질서를 위해서였다. 인간사회에 갈등은 없을 수 없는 것이니 칼질까지는 완전히 막지 못하더라도, 충동적으로, 또는 보이지 않게 타인을 상해하는 수단은 억제한 것이다.가까이 있는 중국과 조선이 모두 닫힌 세계관을 갖고 이웃을 지나치게 넘보지 않는 경향이었기 때문에 이 소천하의 격절성은 꽤 오랫동안 지켜질 수 있었다. 200여 년이 지난 후 일본의 소천하는 중국의 대천하와 나란히 지구 반대편에서 찾아온 서양세력에 의해 깨어졌다.

※ 김기협 - 서울대·경북대·연세대에서 동양사를 공부하고 한국과학사학회에서 활동했다. 1980년대에 계명대 사학과에서 강의하고, 1990년대에 중앙일보사 연구위원(객원), 전문위원(객원) 등으로 일하며 글쓰기를 시작했다. 2002년 이후 19년간 공부와 글쓰기를 계속해왔다. 저서로 [밖에서 본 한국사](2008), [뉴라이트 비판](2008), [망국의 역사, 조선을 읽다](2010), [아흔 개의봄](2011), [해방일기](10책, 2011~2015), [냉전 이후](2016) 등이 있다.