|

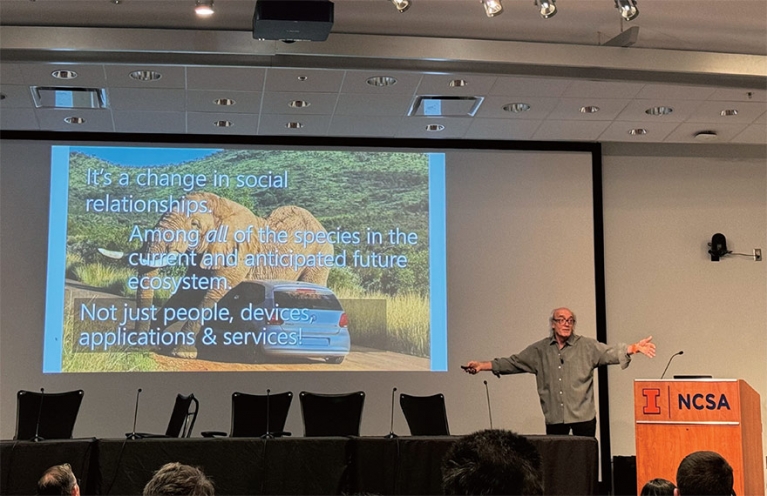

메타버스: 공학과 인문·사회과학의 접점공학에 기반을 둔 많은 연사가 이 학회에서 강조한 내용은 의외로 공학적인 기술이 아니라, 인문학과 사회과학에서 배울 수 있는 인간의 감각적 ‘경험’을 기술적으로 어떻게 재현해낼 수 있는지에 대한 것이다. Xerox PARC 연구소, 마이크로소프트사 연구소 등을 거치며 인간-컴퓨터 인터랙션학의 초석을 세운 빌 벅스턴 박사(현 토론토대학교 교수)도 심리학자 피아제(Piaget)가 정의한 지능의 개념-어떤 개체가 변하는 환경적 요인에 맞춰 빠르게 적응할 수 있는 능력-을 이야기하며, 현재 LLM이나 인공지능을 개발하는 데 공학자들이 적용하는 지능의 개념이 너무 좁고 경직되어 있다고 비판했다. 비슷한 맥락으로 라 벨르 박사도 공학적 난제의 많은 부분은 유기적 개체(예: 사람, 동물)에 대한 관찰로 풀어나갈 수 있다고 주장했다. 최근 여러 미디어에서 많은 관심을 받고 있는 엔비디아의 대표 젠슨 황이 학생들에게 컴퓨터공학보다 생물학을 전공할 것을 제안한 부분과 일맥상통한다.밀접하게 연관되어 있기는 하지만 각자 다른 분야에서 정점을 찍은 세계적인 컴퓨터공학자들이 궁극적으로 전하고 싶어 하는 인사이트는 다음과 같다.“주어진 환경이 변하면 그 변화에 맞춰 빠르게 적응하고 그 적응에 필요한 새로운 기술을 습득하는 것이 유기적인 개체들의 숙명이다. 결국 기술은 그 생존의 가능성을 높이는 데 최대한 도움을 줄 수 있어야 하기 때문에 인류에 도움이 되는 기술을 만들어나가려면 사람이 어떻게 사고하고 어떤 감각들을 통해 세상을 배워나가는지, 나아가 어떤 방식으로 사회를 구성하고 문화와 전통을 이루어나가는지를 잘 이해하고 있어야 한다. 이에 따라 새로 떠오르고 있는 perceptual engineering(감성공학)을 소개한다. 이는 유저가 느끼는 미세한 운동 감각적인 부분까지 정확하게 반영하는 공학적 접근으로, 꼭 XR 기기뿐 아니라 유저 외부 환경의 다양한 요소(예: 공기, 빛, 건물 구조, 가구, 동선)를 공학적으로 개조하고 디자인하여 가상과 현실의 경계선이 느껴지지 않을 정도로 자연스러운 융합을 이끌어내는 것이 목표이다.”우리는 흔히 다양한 테크놀로지와 함께 자란 Z세대는 사람과 기술 사이의 관계를 훨씬 자연스럽게 이해하기 때문에 기술을 더 잘 활용할 것이라 여긴다. 그런데 기술을 자연스럽게 사용하는 것과 그 기술을 제대로 이해하는 것은 다르기 때문에 두 가지를 병행해야 한다는 주장을 다름이 아니라 미 공군 측에서 듣게 되어 의외였다. 공군에서는 Z세대의 군 입대와 함께 골머리를 앓는 부분이 신입 병사의 훈련과 교육이라고 전했다. 기술을 잘 이해할 것(tech savvy)이라는 인식과 달리 대부분의 신입 훈련병이 기술에 의존적(tech dependen)이라는 것이다. 특히 중국의 교육과정을 예로 들며, 대부분의 중국 초등학교에서는 학생들이 1~2학년부터 AI와 메타버스 기술을 접하고 이 기술의 근간에 대해 직접적으로 학습하는 데 비해 미국에서는 고등학생, 혹은 성인이 되어서야 이런 기술을 접하는 경우가 많다고 지적했다. 기술을 늦게 접하면서 그 기술에 대해 자세히 배울 기회 자체가 줄고, 이에 따라 새로운 기술을 그저 신기한 마술 정도로 여기거나 불신하는 경우가 많아진다. 기술에 대한 접근성은 느는데(신입 훈련병 중 90%가 최신 아이폰이나 태블릿 등 테크놀로지를 소유) 기술을 제대로 이해하는 리터러시(literacy)가 떨어지는 것이다(그중 50% 미만이 컴퓨터공학에 대한 기초교육을 받음).이번 학회에서 많은 연사가 변하는 환경에 대한 적응과 새로운 지식의 습득을 생존에 필요한 전략으로 꼽았는데, 이는 학교나 기업 등 조직 내의 교육·훈련 과정에 획기적이고 구조적인 변경이 필요하다는 뜻이기도 하다.

※ 안선주 - 조지아대 첨단 컴퓨터-인간 생태계 센터(Center for Advanced Computer-Human ecosystems) 센터장이며 광고홍보학과 교수다. 가상현실, 증강현실 등 뉴미디어와 이용자 행동 변화에 대해 연구하고 있다. 특히 의료, 소비자심리학, 교육과 연계한 가상현실 응용프로그램을 개발해 대화형 디지털 미디어에 의사소통 및 사회적 상호작용이 어떻게 변화하는지를 집중 연구하고 있다. 2022년 초 TED talks에서 ‘일상생활에 가상현실 통합’이란 주제로 발표한 바 있다.