그날 밤, 나는 그녀를 보아버렸다. 그녀를 눈앞에서 보고 있으면서도, 믿을 수가 없었다. 대학을 갓 졸업한 햇병아리 문예지 기자였던 나는 행사장 한편에서 무대 단상에 오른 그녀를 바라보고 있었다. 그녀는 <겨울의 幻>이라는 중편소설로 그해 이상문학상을 수상했고, 그날 밤 수상식이 M사 사옥에서 진행되었다. 그녀는 까만 긴 생머리를 가운데 가르마를 갈라 뒤로 반듯하게 묶었고, 한복을 입고 있었다. 한 눈에 쏙 들어오도록 작은 체구에, 머리 모양과 한복 차림이 정갈하고 단호한 모습이었다. 내 눈, 내 마음, 내 감각은 온통 그녀에게로 쏠렸다. 그러면서도 나는 짐짓 아무렇지도 않은 듯 단 한 발짝도 그녀 곁으로 옮겨가지 않았다. 목구멍을 꽉 막도록 치밀어 오르는 뜨거운 것을 억누르느라 얼마나 안간힘을 썼던가. 아니 얼마나 떨고 있었던가. 어찌나 나 자신을 붙잡고 떨고 있었던지 집으로 돌아오는 길, 나는 순식간에 폭삭 늙어버린 것 같았다. 어두운 책상에 불을 켜고 앉았다. 그녀의 소설을 다시 펼쳤다. 맹인이 점자를 두 손가락으로 한 글자 한 글자 새겨 읽듯한 문장 한 문장 읽어나갔다.“언젠가 당신은 제게 나이 들어가는 여자의 떨림을 한번 써보라고 하셨습니다. 저는 그 얘기를 지나쳐 들었습니다,라기보다 글이라고는 편지와 일기 정도밖에 써보지 못한 제가 어떻게 그런 것을 쓸 수 있을까 두려운 마음이 앞섰습니다. 저는 감정의 훈련도, 또한 그 감정을 이끌어내어 표현하는 능력도 갖고 있지 못하기 때문입니다. 그러나 마음 한편으로는 그때부터 죽 나이 들어가는 여자의 떨림에 대해서 분명 생각하고 있었습니다. 아니, 그보다 그 말 자체가 가지는 의미에 대해서 어떤 매혹을 느꼈다고 해도 과언이 아니겠습니다. 그 말에서 스스로를 여자로 느꼈기 때문입니다.”(김채원, <겨울의 幻, ‘89이상문학상 수상작품집>)그날 나는 왜 그녀에게 다가가지 못했던가? 흐르는 세월 속에 문득 자문하곤 했다. 나는 무엇을 두려워하고 있었던가. 나는 무엇을 보았던가. 아니, 읽었던가. 소설가가 소설에 부려놓기로 작정한 것, 곧 ‘나이 들어가는 여자의 떨림’을 나는 알았던가. 쉽게 끓어오르고, 쉽게 꺾이고, 쉽게 흔들리고, 쉽게 상처받던 청춘의 나이에 어떤 것도 끝에 이르면 통한다는 ‘물극필발(物極必發)’의 원리, 그 자장이 거느린 떨림을 알 리 없었다. 그러나 나는 짐짓 그 세계의 문턱에 서있는 풋소녀의 심정으로 비의(秘意)로 가득 차 있는 매혹적인 광경에 압도당해 있었다. 그날 밤의 충격은 바로 거기 있었다. 나는 그날 이후, 아름다움이란 작품뿐만 아니라 그것을 지어낸 사람, 곧 작가 그 자체임을 알게 되었고, 그것을 좇는 것이란 일종의 병임을 깨닫게 되었다. 그리고 무엇인가 마음속 들끓는 것을 끌어내지 않으면 안 되는 사람들의 세계가 따로 있음을 인식하기 시작했다. 에밀리 브론테, 버지니아 울프, 캐서린 맨스필드, 마르그리트 뒤라스, 아니 에르노, 김지원, 김채원…. 나는 밤낮없이 그들을 기웃거렸고, 그곳의 기미를 살폈다. 평생 그들을 사로잡고 있는 것을 알고 싶었다.“그 집을 생각하면 우선 꽃의 사태를 만난 듯한 봄날부터 떠오른다. 봄날의 그 가없이 긴 한낮 속으로 번져나가던 꽃향기, 건너편 백대령 집에서 기르던 칠면조가 특이한 울음소리로 울면 꽃향기가 잠기듯 몽롱해지던 한낮이 다시 한 번 깨어나 넓디넓게 퍼져나가던 봄날이 떠오른다. (…) 그런 봄날 저녁 어스름한 방 안의 한 정경. (…) 식구들은 방바닥에 누워 이야기를 듣는다. 어머니와 아이들의 몸은 부피감 없이 방바닥에 납작하게 붙어 있다. (…) 그 시기가 그 아이가 지켜보는 눈앞에서 눈 깜짝할 사이에 지나간 한 젊은이의 청춘이었다는 것을 알아차린다. (…) 그때 그 방 안은 너무 부드러워 이 세상이 아닌 다른 곳인 듯했다. (…) 모든 것을 배제하고 봄의 집만을 쓸 수 없을까. 그러나 그 집 식구들이 자연히 끼어듦을 어쩔 수 없다. 그 집과 식구들은 따로 떼어지지 않는 한 덩어리임을 간파한다. 어느 것이 집의 부분이고 어느 것이 식구들의 부분인지 분간되지 않는다.”(김채원, <쪽배의 노래>)

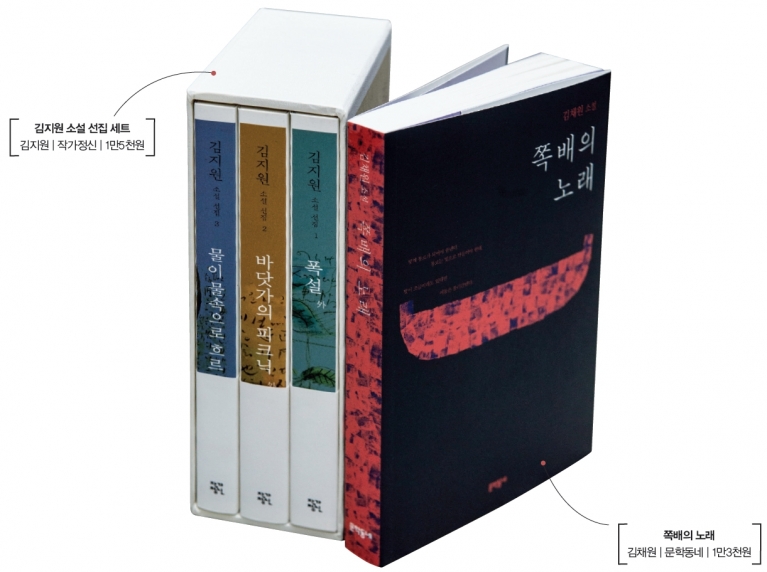

소설이란 무엇인가, 작가란 무엇인가소설이 줄 수 있는 것. 소설이라는 장르가 증명해 보일 수 있는 것이란 무엇일까? 맑고 투명한데, 찌르듯 아프고, 아프면서 아름다움에 몸을 떨게 만드는 힘. 그녀를 처음 보았던 순간부터 소설을 읽고 쓰기 시작해서 지금에 이르도록 단 하루도 그것 없이 살아오지 않은 내게 김채원의 소설은 처음의 그 순간으로 돌아가 내게 묻는다. 소설이란 무엇인가? 그보다 작가란 무엇인가? 나는 김채원의 소설을 읽어왔기에 그 “집과 떼어지지 않는 한 덩어리인 식구들”을 조금은 알고 있다. 어머니(소설가 최정희)와 아버지(시인 김동환), 언니(소설가 김지원), 그리고 내(소설가 김채원)가 살았던 집으로 초대받는 놀라운 일이 벌어지는데, <쪽배의 노래>가 바로 그것이다. 삶이 곧 문학이 되는, 그리고 그 집으로의 초대가 ‘소설’이 되는 세계.그날 이후 한 번도 나는 그녀에게 다가가지 못했다. 여전히 그녀는 내게 두려운 존재이고, 그런 만큼 그녀를 멀리에서 마음껏 흠모할 수 있는 자유를 누리고 있다. 그러나 가끔은 그런 나의 소극성이 아쉽고, 후회스러울 때도 있다. 그녀가 ‘영원한 나의 초상’이라 기리던 언니 김지원의 1주기를 맞아 <김지원 소설선집>을 3권으로 꾸려 멀리에 있는 나에게까지 닿았을 때, “선생님!” 하고 불러보고 싶고, 한 달음에 찾아가고 싶은 마음을 억누르느라 한 계절을 보낸 것. 그러니 오늘 나의 바닷가 서재의 전언은 김지원, 김채원 선생님께 보내는 뒤늦은 인사, 부끄러운 고백이나 다름없다.

함정임 - 소설가, 동아대 한국어문학과 교수. 동아일보 신춘문예로 등단했다. 이화여대 불문과와 중앙대 문예창작학과 대학원 박사과정을 마쳤다. 소설집 〈버스, 지나가다〉 〈네 마음의 푸른 눈〉, 장편소설 〈춘하추동〉 〈내 남자의 책〉, 예술기행서 〈인생의 사용〉 〈나를 사로잡은 그녀, 그녀들〉 〈소설가의 여행법〉 〈먹다 사랑하다 떠나다〉, 번역서 〈불멸의 화가 아르테미시아〉 〈행복을 주는 그림〉 등을 썼다.