지도자들의 뇌리에 만주국의 기억이 켜를 지어 존재…

압축성장과 경직성 근대 물려준 ‘만주 모던’의 대해부

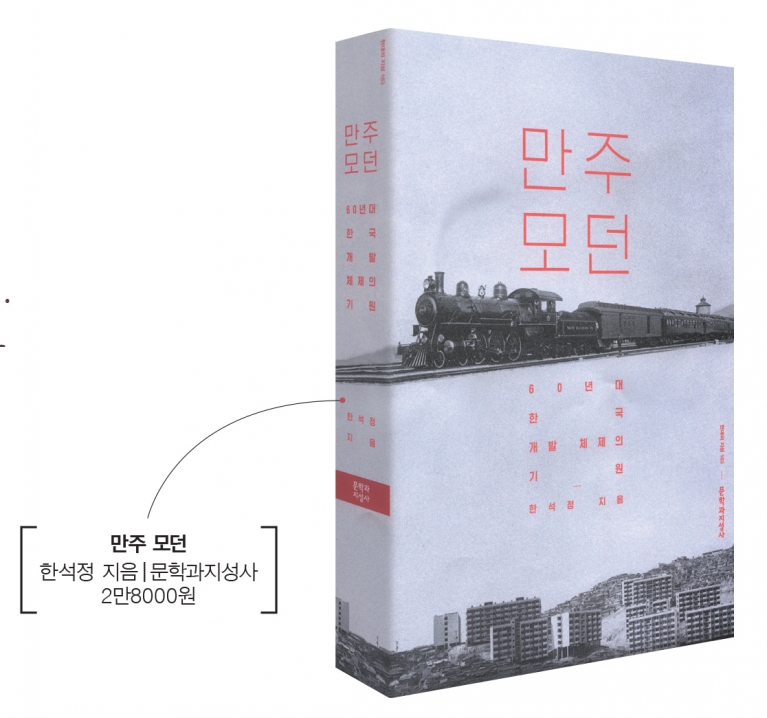

한석정 교수(사회학)는 지난 4월 27일 동아대학교 총장에 선임됐다. 서울대 국문과를 나와 미국 시카고대에서 사회학 박사학위를 받은 그는 <만주국 건국의 재해석> <만주-동아시아 융합의 공간> <근대 만주 자료의 탐색> 등을 썼다. 그는 만주 근현대사에 관한 한 글로벌 기준으로 최고 석학이다. 책을 출간한 문학과지성사의 편집자는 “만주에 관한 필자의 방대한 지식과 축적된 자료의 양을 보면 누구라도 질리지 않을 수 없을 것”이라 말했다. 편집자는 자신 있게 ‘일독’을 권했다.필자는 한국의 ‘불도저식’ 급성장과 산업화, 근대화의 원류를 1930~40년대 만주국 체제에서 찾는다. 오늘날의 한국 사회와 직결돼 있는 시공간이 1960년대라면, 또 이 시대와 직접적으로 연결돼 있는 곳이 바로 1930~40년대의 만주라는 것이다.국문학 전공자의 사회학 저서라 그럴까? 힘 있고 탄탄한 문장이다. “잘 쓴 논문은 소설보다 재미있다”는 말을 새삼 확인하게 된다. 문제의식에도 창의가 넘친다. “5·16 이후 ‘재건체제’의 뿌리는 만주국 경험에 있었다”는 것이다. 일본 식민지 만주의 공업 발전 프로세스와 박정희의 현대화 추진이 동일한 궤에 놓여 있다는 기발한 상상력이다. 필자 이전에 이런 ‘만주-박정희 시대’ 가설에 눈 돌렸던 학자는 없었다고 한다. 읽어가다 보면 그의 논리전개가 가설에 머물지 않는다는 것을 알게 된다. 만주국은 1932년 제국주의 일본이 청 제국의 마지막 황제 부의(傅儀)를 내세워 현 중국의 동북3성 일대에 세운 괴뢰국이다. 필자는 이렇게 말한다.“시간은 냇물처럼 일정 속도로 흘러갈까? 미셸 푸코는 <기강의 진화사>에서 시간(근대)의 ‘분출’을 언급했다. 한국사에서 1960년대도 그런 시기다. 한국의 60년대는 자유당 정부, 한국전쟁, 나아가 일제시기 시간대들이 얹힌 중첩적 국면이었다. 무엇보다, 지도자들의 뇌리에 만주국의 기억이 켜를 지어 존재했다.”5·16 군사쿠데타 후 군정 지도자들이 이끌었던 ‘재건체제’의 뿌리 만주는 어떤 곳인가? 이곳에는 비적의 습격과 혹한의 생태계에서 억척같이 농토를 일군 개척 농민들 이외에도, 만주국 하급 관리와 장교, 중소기업인, 아편장수까지 별별 조선인들이 존재했다. 만주는 이후 한국사회에 무엇을 전했던가? ‘만주 모던’이라 책을 명명한, 압축 성장과 경직성 근대다.1930년대 만주는 조선인과 일본인 약 135만 명, 중국 본토에서 1000만 명 이상의 이주가 빚은 융합의 공간이었다. ‘동양의 파리’ 하얼빈에는 수십 개의 민족집단과 언어가 공존했다. 20세기 전·후반에 걸쳐 동아시아의 교류를 대거 확산시킨 것은 일본 식민주의였다. 필자는 가끔 친일 시비로 온 나라가 비등하는, 한국사회의 인화성 주제인 식민주의와 직면하길 주저하지 않는다. 소용돌이의 역사를 제대로 응시하려면 식민주의나 근대는 중립적으로 논해야 하지 않을까? 필자가 하고 싶은 말이 바로 이 대목에 있다.“사람의 인생을 담고 있는 역사에는 숨은 이야기가 복잡하게 얽혀 있다. 역사는 바로 그런 이야기를 찾아가는 열려 있는 세계다. 만주도 마찬가지다.”- 한기홍 기자 glutton4@joongang.co.kr