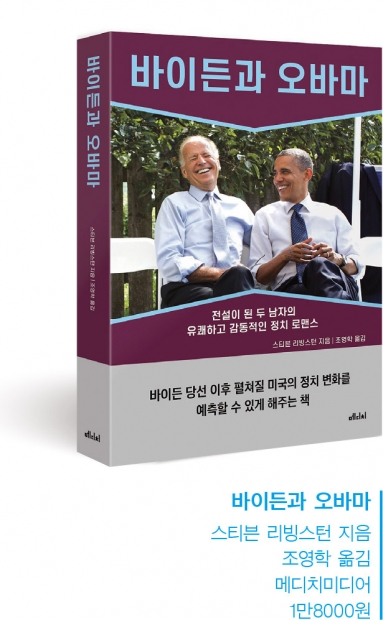

미국 대통령제에서 부통령은 상원의장 그 이상도 그 이하도 아니다. 하지만 조 바이든은 부통령 이상의 역할을 자처했다. 버락 오바마가 부통령직을 제안했을 때 바이든은 두 가지 조건을 내걸었다. 매주 단독 회동을 할 것, 그리고 대통령 주재 회의에 참석을 보장할 것. 오바마는 받아들였고, 바이든은 36년 경력의 정치 스승이자 외교·안보 분야의 조언자로 역할을 했다.사실 2005년 두 사람이 처음 만났을 때 오바마는 구설수가 많은 바이든을 좋게 보지 않았다. 그러나 둘의 관계를 바라보는 워싱턴 호사가들의 분석은 다소 달랐다. “오바마는 내향적인 성격이라 표현에 서툴다”는 것, 그래서 “바이든의 격의 없는 성품”이 오바마의 국정수행에 도움이 될 것이란 전망이었다.그리고 호사가들의 예측은 보기 좋게 맞아떨어졌다. 바이든은 오바마에게 있어 때로는 대변인, 때로는 ‘악마의 변호인’ 역할을 자처했다. 바이든은 2012년 동성결혼 합법화를 주장하면서 오바마의 지지를 이끌었다. 그런가 하면 2011년 빈 라덴 사살 작전에 반기를 들기도 했다. 작전에 실패할 경우 재선 가도에 문제가 생길 것을 염려했기 때문이다.조 바이든은 최근 미국 민주당 대선후보로서 ‘반(反)트럼프 전선’의 선봉에 서 있다. 하지만 그의 숱한 설화(說火) 탓에 미국 시민, 나아가 자유세계의 시민들은 여전히 그에게 의심의 눈길을 보낸다. 그런 이들에게 저자는 ‘부통령 바이든’을 참고할 만한 레퍼런스로 보여준다.- 심민규 인턴기자