남해안 5개 시·군 77개 섬 관할하는 390t 국내 최대 병원선의료시설이나 의사 없는 작은 섬 찾아다니며 무료 진료 펼쳐

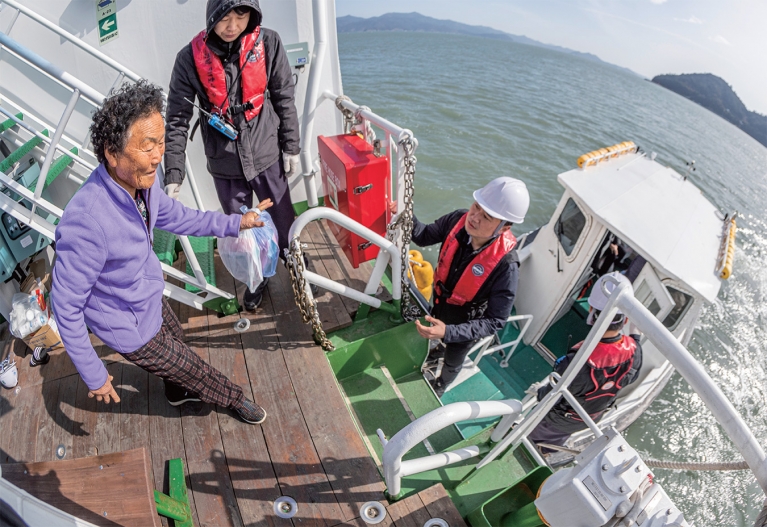

▎진료를 마친 백일도 주민이 한손에 관절약, 감기약, 위장약, 파스가 담긴 봉지를 들고 백일도로 돌아가기 위해 모터보트를 타고 있다. |

|

동이 트기도 전 어스름한 부두에 출항을 앞둔 커다란 배가 한 척 있고, 대부분 나이 들어 보이는 사람들이 옹기종기 그 앞에 모여 있다. 이윽고 저마다 조그만 가방을 든 사람들이 선원의 안내에 따라 차례로 배에 오른다. 파도 소리에 뒤섞여 선착장에는 조용한 긴장감이 맴돈다. 병원선이다. 언뜻 여객선처럼 보이지만 보건소나 의사가 없는 작은 섬을 찾아다니며 주민들에게 무료로 진료를 제공하는 ‘바다 위의 작은 병원’. 이날은 전남도가 운영하는 병원선 ‘전남 511’호가 여수시 삼산면 손죽도를 방문하는 날이다.전남도는 ‘전남 511’호와 ‘전남 512’호 두 척의 병원선을 운영하며 관내 167개 섬 주민들의 건강을 돌보고 있다. 작년 한 해 동안 두 척의 병원선은 2만5000여 명을 진료했다. 물론 무료다. 특히 지난해 10월 취항한 전남 511호는 병원선으로는 국내 최대인 390톤급으로 남해안 5개 시·군에 속한 77개 섬을 관할한다.전남 511이 관할하는 77개 섬 중 가장 먼 섬은 거문도다. 여수에서 6시간이 걸린다. 취재를 위해 전남 511호에 탑승한 날은 완도에서 4시간 떨어진 손죽도에 진료가 예정되어 있었다. 양은진 간호사가 달력에 ‘행사’라고 쓰면서 승선원들에게 기자의 탑승 사실을 알렸다. 전날 풍랑주의보로 파도가 높았지만, 선원들은 운항 채비를 서둘렀다. 올해 첫 방문이라 병원선을 기다리고 있을 섬 주민들을 위해 출항을 미룰 수가 없었다. 파도는 넘실거리고, 배가 출렁거렸다. 병원선에서 10개월째 근무하고 있는 전형섭 치과의사는 “배를 타고 섬과 섬을 다니는 일정은 여행을 다니는 기분으로 근무할 수 있어 좋지만, 뱃멀미는 아직도 힘들다”고 토로했다. 의료진은 섬 사이를 항해하는 동안 각자만의 방식으로 뱃멀미와 지루함을 이겨내고 있었다.저 멀리 손죽도가 보이자 선원들이 안전모와 구명조끼를 입으며 접안 준비를 했다. 선장의 무전에 뱃머리의 선원이 닻을 내리며 손죽도 도착을 알렸다. 1년에 네 번 오는 병원선을 놓칠세라 손죽도 주민들은 일찌감치 선착장에 나와 있었다. 30여 명의 주민이 병원선에 오르자 좁은 진료실과 대기실은 금세 가득 찼다.주민들이 직접 병원선에 오를 수 있는 손죽도는 그나마 진료 환경이 좋은 편에 속한다. 손죽도에 이어 다음날 진료 지역인 전남 완도군 군외면 백일도는 부두가 작아 병원선이 접안할 수 없었다. 이럴 때는 병원선 후미에 싣고 다니는 소형 모터보트를 내려 주민들을 싣고 와서 진료한다. 파도에 배가 일렁이는 가운데 크레인으로 3톤 모터보트를 내리는 작업이 꽤 까다로워 보였지만, 선원들의 움직임은 능숙하고 빈틈이 없었다. 백일도에 사는 강부자 할머니는 “병원 한번 가려면 꼭두새벽에 일어나 아침 일찍 여객선을 타고, 완도항에 내려서 택시를 잡아타고 가야 하는데 이렇게 와서 감기약도 주고 파스도 주니 더없이 고맙다”며 “섬 생활은 참는 게 일상이다”고 말하며 눈시울까지 붉어졌다.1년에 네 번씩 각 섬을 방문하는 병원선은 주말과 선박 검사 기간을 뺀 175일 운항을 한다. 주중에 거의 배 위에서 생활하는 승선원들의 복지를 위해 체력단련실과 개인 침대·책상을 갖추고는 있지만, 좁은 공간에서 오랜 시간을 16명의 승선원(의료진 8명, 선원 8명)이 생활하기는 마냥 쉽지만은 않았다. 배는 끊임없이 파도에 출렁거리고, 세 칸밖에 없는 샤워실은 아침마다 북적였다. 식당은 뒷사람을 위해서 빨리 먹고 자리를 비켜줘야 했다. 좁은 공간을 효율적으로 써야 하는 선박의 특성상 계단은 좁고 가팔랐다. 그렇지만 진료 공간만큼은 종합병원 못지않다. 진료 대기실과 방사선실, 골밀도측정기, 혈액검사실, 진료실이 한 층에 있고, 침 치료와 물리치료를 동시에 받을 수 있는 8개 침상까지 구비했다.백일도에서 평생을 살아온 정종업 할아버지는 “병원선이 자주 왔으면 좋겠다. 풍랑주의보로 여객선이 안 떠 무릎이 아파 꼼짝도 못 하고 참고 있었다”며 “침도 맞고 물리치료도 받으니 이제야 살 것 같다”며 고마움을 전했다.

▎전남 여수시 삼산면 손죽도에서 진료를 마친 병원선 '전남 511'호가 다음 진료가 예정된 섬을 향해 출항하고 있다. |

|

▎30여 명의 손죽도 주민이 병원선에 오르자 좁은 진료실과 대기실은 금세 가득 찼다. |

|

▎전형섭 치과의사가 치과 진료실에서 스케일링을 하고 있다. |

|

▎병원선이 접안할 수 없는 백일도 주민들을 태워 나르기 위해 모터보트를 내리고 있다. |

|

▎김지원 방사선사는 “가족보다 직원들하고 밥 먹는 시간이 더 많다”며 “가족보다 더 가까운 사이다”라고 웃으며 말했다. |

|

▎이숙연 간호사가 섬 주민들에게 나눠줄 상비약을 소분 중이다. |

|

- 사진·글 최영재 기자 choi.yeongjae@joongang.co.kr