롯데마트가 중국에서 물러났다. 지난 몇 년간 중국 시장에서 산전수전, 공중전까지 겪었다고 해도 과언이 아니다. 사드 부지를 제공했다는 이유로 보복을 당했고, 그 와중에 알리바바나 징둥닷컴 같은 IT 기업이 오프라인 시장에 뛰어들며, 중국 시장은 피 튀기는 전쟁터를 방불케 한다. 롯데마트, 중국 진출부터 철수까지 11년을 되짚으며, 그 원인도 따져봤다.

▎지난해 3월 13일 중국 베이징에서 한 여성이 영업정지된 롯데마트를 배경으로 셀카를 찍고 있다. 당시 중국 당국은 같은 달 초 중국 내 롯데마트 점포 60여 개에 소방규정 위반을 이유로 영업정지 처분을 내렸다. |

|

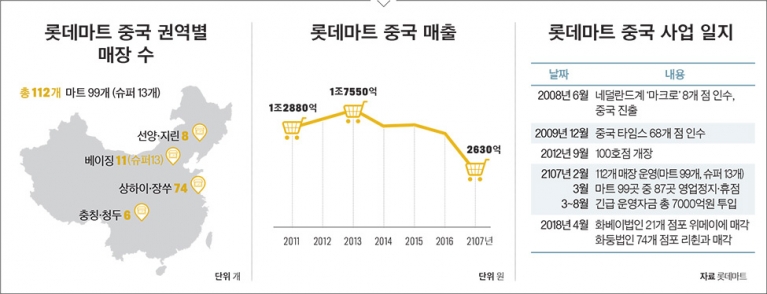

“리췬(利群)그룹의 OOOO 점포 인수는 꽤 성공적이다. 하지만 위험한 부분도 있다. 현재 OOOO 점포 대다수가 사실상 폐업 상태인데, 대중적으로 망가진 상호 이미지를 어떻게 극복할 것인지가 남았기 때문이다.”- 중국 유통전문가 선쥔(沈军)-선쥔(沈军)이 최근 중국 경제매체인 제일재경과 인터뷰에서 꺼낸 ‘롯데마트’ 얘기다. 한국 최대 유통기업이란 자부심은 온데간데없이 ‘망가진 상호’란 이미지만 남았다. 중국 유통망을 제패하겠다던 중국몽(夢)은 11년 만에 막을 내렸다.롯데는 중국 상하이 지역 롯데마트 점포를 현지 기업에 대거 팔기로 했다. 5월 14일 중국 최대 포털사이트 시나닷컴에 따르면 중국 롯데마트 화둥법인이 운영하는 점포 74개 중 53개를 현지 대형 유통사인 리췬(利群) 그룹에 2914억원을 받고 매각한다. 나머지 21개 점포는 리췬이 인수를 거부해 폐점하기로 결정했다.4월엔 베이징 지역 21곳을 중국 유통 기업 우메이(Wumei·物美·우마트)에 2485억원에 매각했고, 5월 11일엔 롯데마트의 홍콩법인 2곳을 리췬그룹에 넘겼다. 올해 들어 벌써 두 번째인 매각 조치로 전체 112개 점포 중 벌써 95개가 롯데 손을 떠났다.점포를 넘겨받은 중국 기업은 기대가 크다. 리췬그룹은 “롯데마트 점포를 인수하면서 자사 점포 수는 두 배 가까이 늘게 됐다”며 “산둥·장쑤·안후이·저장·상하이 등 5개 지역으로 확장해 회사 규모를 키울 기회를 맞았다”고 밝혔다. 이 기업은 산둥성을 시작으로 유통과 호텔, 부동산 개발 관련 계열사를 운영 중이며, 지난해 1조7500억원의 매출을 올린, 대표적인 중국 현지 유통사다. 롯데마트 점포를 인수하면서 몸집 불리기에 탄력이 붙었다.야속하게도 항상 빈자리는 누군가 채운다. 롯데마트가 빠지자 미국 코스트코가 파고들었다. 5월 14일 중국 경제지 제일재경에 따르면 미국 대형할인매장 코스트코가 상하이 푸둥캉차오(浦東康橋)그룹과 투자협정을 맺고, 푸둥캉차오공업구에 본격적으로 투자본부를 세우기로 했다. 세계 500대 기업에 들어가는 코스트코는 회원제 할인매장으로, 대용량 포장과 높은 가성비로 중국 시장을 공략하겠다는 전략을 세웠다.10년 이상 걸린 장기 프로젝트였기에 아직 처리하지 못한 점포도 있다. 대체 얼마나 점포를 냈었을까. 한창 확장에 불이 붙었을 땐 중국 상하이·베이징·지린·충칭 등 주요 지역에 수백 개 점포를 냈고, 다섯 군데가 넘는 백화점까지 차렸다. 중국에 진출한 롯데 계열사 중 가장 많은 지역에, 가장 많은 점포를 뒀다. 아이러니하게 이런 덩치가 되레 발목을 잡았다. 중국 당국이 사드 압박을 가장 강력하게 보여줄 시범 케이스(?)로 롯데마트를 골랐기 때문이다. 지난해 롯데마트에 불시 안전진단 등의 압박이 본격적으로 이뤄질 즈음 다른 기업에도 비슷한 일이 있었는지 물은 적이 있다. 당시 아모레퍼시픽, 신세계 이마트 등의 현지 관계자는 어떤 압박도 없었다고 전했다.

중국 당국에 걸려도 단단히 걸린 셈이다. 2015년부터 한국 내 고고도미사일방어체계(THAAD·이하 사드) 배치가 거론됐고, 이듬해인 2016년 결정되면서 롯데마트는 다시금 한·중 관계의 뜨거운 감자로 떠올랐다. 같은 해 롯데가 경북 성주 골프장을 사드 기지 부지로 국방부에 제공하면서 중국 당국의 보복이 본격화됐다. 단순히 겁만 주려고 롯데마트를 택했던 중국 당국도 롯데마트를 아예 퇴출시켜버릴 ‘벼랑 끝’ 전략으로 몰아세웠다.

▎중국 롯데마트 철수는 신동빈 롯데그룹 회장에겐 뼈아픈 결정이다. 게다가 롯데그룹은 신 회장이 없는 경영공백 상황이란 이중고를 겪고 있다. 사진은 지난해 1월 신동빈 롯데그룹 회장이 서울 잠실 롯데월드타워 방재센터를 찾은 모습. |

|

이 때문에 롯데마트의 중국 매장 중 87개 점이 사실상 ‘개점휴업’ 상태였다. 이 중에서 74개 점포는 소방법 위반 등으로 인한 강제영업정지, 13개 점포는 자율적인 휴무였다. 말이 자율적인 휴무지 중국 소비자들까지 불매운동에 가세하면서 대부분 점포가 문을 닫는 지경에 이르렀다. 롯데도 정상적인 영업이 불가능하다고 판단하고, 지난해 9월부터 매각을 추진했다.하지만 냉각된 한·중 관계 탓에 이마저도 쉽지 않았다. 올해 최근 한·중 간 해빙무드로 매각작업이 가시화되기까지 롯데가 현지에서 운영자금으로 조달한 자금만 7000억원에 이른다. 롯데마트가 입은 매출 피해만 2016년 1조2000억원, 2017년엔 6300억원이 넘을 것으로 추산됐다. 이 여파가 이어지면서 롯데마트를 계열사로 둔 롯데쇼핑도 올해 1분기 수백억원에 달하는 영업 손실을 입었다. ‘매각’이란 뼈아픈 결정이 롯데의 숨통을 틔워준 꼴이 됐다.그럼 사드 탓만 해야 할까. 시장의 변화를 좇지 못했다는 비판도 있었다. 익명을 원한 유통업계 한 관계자는 “롯데마트가 중국에 첫발을 디딘 11년 전엔 알리바바가 인터넷 전자상거래 사이트로 한 해 몇 배씩 성장하던 때였다”며 “심지어 사드 사태 이전, 롯데마트가 중국 현지 점포 확대에 열을 올리던 시절에도 알리바바, 텐센트, 징둥닷컴 등 중국 IT 기업이 현지 백화점, 슈퍼마켓, 이마트 같은 대형 유통점을 사들이거나 전략적 제휴에 경쟁적으로 나섰다. 롯데는 중국에서 전자상거래가 오프라인 유통매장을 잡아먹을 거란 생각을 하지 못한 게 치명적이었다”고 말했다. 실제 중국 온라인 업체는 수년간 O2O(온라인·오프라인 연계) 서비스를 구현하기 위해 오프라인 시장으로 영향력을 확대해왔다. 다시 말해 오프라인 단독으로만 성장하려 했던 롯데가 시장의 변화를 놓쳤다는 뜻이다.그만큼 롯데마트의 흔적이 빠르게 사라지고 있었다. 물론 롯데 측은 “중국에서 마트 외에 다른 사업의 매각 계획은 없다”고 못 박았다. 실제 롯데마트만 짐을 꾸렸을 뿐, 롯데백화점, 롯데제과, 롯데호텔, 롯데캐피탈 등 총 23개 롯데그룹 계열사는 아직 중국에 발을 뻗고 있다. 롯데의 추진력이 예전만 못한 것이 사실이다. 최근까지 중국에서 진행 중이던 대규모 사업에도 제동이 걸렸다. 신동빈(63) 롯데그룹 회장이 중국 내 모든 역량을 기울이겠다던 3조원짜리 선양 롯데월드 프로젝트가 대표적이다. 청두에서 진행하던 1조원 규모의 복합단지 프로그램도 지지부진이다.한국 재계도 롯데그룹의 움직임을 주시하고 있다. 롯데가 중국에서 잘못되면 다른 한국 기업도 도미노식으로 중국에서 빠질 수 있다는 위기감 탓이다.롯데마트가 11년의 벽을 넘지 못했다지만, 롯데가 처음 중국 시장을 두드린 건 지금으로부터 25년 전인 1994년이다. 당시에도 10억 이상의 인구가 사는 중국이 앞으로 소비대국으로 성장할 거란 전망은 난무했다. 하지만 이미 중국 시장은 글로벌 기업의 각축장이었고, 시장 분위기도 미국, 일본, 한국과는 딴판이었다. 세계 최대 소비시장이 될 거란 전망에도 그만큼 첫발을 내딛기 힘들었다.

하지만 당시 신격호(88) 롯데그룹 명예회장이 직접 총대를 메자 지지부진하던 중국 진출에 탄력이 붙기 시작했다. 포문은 롯데제과가 열었고, 롯데그룹의 주요 계열사들이 잇따라 중국 시장 문을 두드렸다. 2004년 10월 신동빈 회장(당시 롯데그룹 부회장)은 해외시장 개척을 위한 롯데정책본부를 꾸렸다. 이후 롯데백화점, 롯데호텔, 롯데케미칼 등 유통·식품·서비스·제조에 이르기까지 총 24개 계열사가 10조원을 들고 중국으로 달려갔다.

대표주자는 역시 롯데마트였다. 롯데마트는 2008년 중국 내 네덜란드계 대형마트인 마크로 8개 점을 인수하면서 중국 시장에 발을 들였다. 롯데제과보다 14년, 경쟁사인 이마트보다도 10년가량 뒤처진 상황이었기에 더 공격적으로 진출했다.이듬해인 2009년 롯데마트는 현지 할인점인 타임스 68개 점을 인수했고, 2010년에는 100호점을 열었다. 중국에서 ‘백화점·마트·슈퍼’를 잇는 유통 시너지를 내 기업 규모를 한 단계 끌어올리겠다는 복안도 깔려 있었다. 한국에서 수십 년간 물류 유통 시장을 꽉 잡고 있었기에 낙후된 중국 시장 잡기는 한결 쉬워 보이기도 했다.그래서일까. 중국 롯데마트는 여느 한국 기업과 달리 진출방식도 공격적이었다. 보통은 현지 합작사와 지분을 반반 나눠 업체를 운영한다. 하지만 롯데마트는 주식 100%를 가지고 현지법인에 힘을 실어줬다. 롯데가 그룹사 차원에서 롯데마트를 얼마나 전폭적으로 밀어줬는지를 엿볼 수 있는 대목이다.하지만 ‘무소불위’ 경영은 칼이 돼 돌아왔다. 2015년부터 시작된 신동주(64) 전 일본롯데홀딩스 부회장은 신동빈 회장과 경영권 분쟁에 나설 때면 신 회장의 경영 실패로 ‘중국 롯데마트’ 카드를 꺼내 들었다. 신 전 부회장은 최근 한국과 일본 양국 롯데 주요 계열사를 상대로 손해배상청구소송을 제기하며 3년 넘게 형제간 경영권 분쟁을 끌어왔다. 이런 상황에서 롯데마트 실패는 그 어떤 것보다 뼈아픈 경영 실패였다. 물론 신 전 부회장이 잇따라 소송에서 패하면서 경영권 분쟁도 신 회장 쪽의 승리로 일단락되는 분위기다.‘내우외환(內憂外患)’은 여기서 끝이 아니다. 박근혜 전 대통령의 ‘비선실세’인 최순실씨 측에 뇌물 70억원을 건넨 혐의로 신 회장이 지난 2월 열린 1심 재판에서 징역2년 6개월을 선고받고 법정구속 됐기 때문이다. 오너 부재는 롯데의 중국 시장 실패를 만회할 수 있는 대대적인 투자를 더디게 하고 있다. 지난해 롯데의 해외사업 매출은 중국 시장 실패 등으로 2016년보다 7.7% 줄어든 10조7000억원에 머물렀다. 10년 만에 처음 있는 일이다.부정적인 시선만 있는 건 아니다. 롯데쇼핑이 중국 롯데마트를 매각하면서 실적이 좋아진다는 것이다. 유정현 대신증권 연구원은 “롯데쇼핑이 중국법인을 매각해 영업손실이 소멸하고 실적이 개선될 것”이라며 “롯데쇼핑은 중국 롯데마트 화베이·화둥법인에 매각하면서 내년부터 연간 2500억원 이상의 영업손실이 사라질 예정”이라고 내다봤다.이에 힘입어 롯데마트는 해외 사업 카드를 또다시 만지작거리고 있다. 이른바 ‘신남방정책’이다. 중국은 놔두더라도 베트남, 미얀마, 인도네시아, 말레이시아 등 빠르게 커가는 동남아시아 유통시장에 출사표를 던지겠다는 취지다. 두 번의 실수는 없을까. 중국의 한 현지법인장과 통화했다. 그는 중국과 베트남을 십수 년째 오가며 한국 기업의 현지 진출을 도왔다.“아쉽습니다. 롯데마트가 차라리 2010년 이전에 알리바바나 텐센트와 손잡았으면 어땠을까요. 결국 베트남에도 온라인이 오프라인을 지배하는 날이 올 겁니다.”그의 아쉬움은 BC카드 사례에서도 이어졌다.“BC카드는 베트남에서 알리페이 같은 핀테크 회사를 인수하려다 실패했습니다. 사양산업이 된 신용카드 회사가 ‘현 사업 안정’과 ‘핀테크 진출’의 ‘투 트랙’ 전략을 구사하려고 했던 겁니다. 시장에서 ‘사드’보다 무서운 건 ‘돈’입니다. 앞으로 돈이 어디로 흘러갈지부터 따져보는 게 순서가 아니겠습니까?”- 김영문 기자 ymk0806@joongang.co.kr