독일 철학자 에른스트 블로흐는 “우리가 음악을 들을 때 정말로 듣는 것은 우리 자신”이라고 했다. 많은 이가 그의 말대로 음악을 들을 것이다. 시나 소설, 영화 등 예술 작품을 접할 때도 우리 자신을 작품에 투사할 것이다.

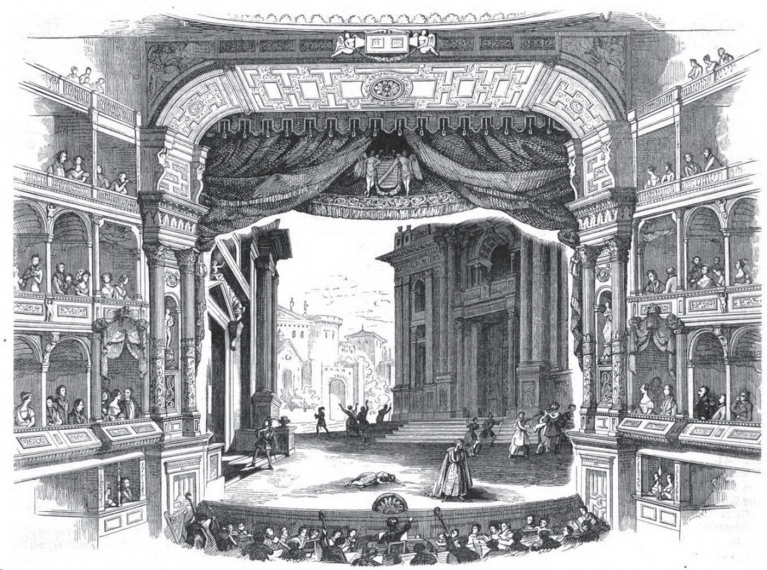

▎1842년의 드레스덴 오페라 극장에서 초연된 바그너의 오페라 [리엔치] 4막의 조감도. [리엔치]는 공연 시간이 3시간이 넘는 5막의 대작이다. 오늘날에는 서곡이 주로 연주된다. / 사진:위키피디아 |

|

19세기 독일 작곡가 바그너의 오페라 [리엔치]는 14세기 중엽의 비극적 이야기, 즉 구체제를 무너뜨리려다가 실패한 로마 집정관 리엔치의 이야기를 담았다. 영국 음악평론가 스티븐 존슨에 따르면 1842년의 드레스덴에 살았던 진보적 독일 중산층에게 이 오페라는 자신들의 현재 이야기로 들렸다. 그들은 자신에게 중요한 것, 이를테면 듣고 싶었던 것으로서의 민주주의나 자유 혹은 정의에 대한 자신의 지향을 이 작품을 통해 들었다('바그너, 그 삶과 음악', 스티븐 존슨, 사이언스북스, 2008). 바그너가 표현하려 했던 것도 사실 이것에 가깝기에 드레스덴 사람들이 크게 오해한 것은 아니다.우리는 음악을 백지 상태에서 듣지 않는다. 인류학자들과 진화론자들의 최근 이론에 따르면 인간은 선천적으로 음악을 좋아하도록 프로그래밍이 되어 있다. 음악을 듣는 이의 마음은 음악적 본능을 비롯해 다양한 인간의 종적 성향들로 꽉 차 있다. 또 개인적 감정과 함께 시대 의식으로도 꽉 차 있다. 감상자는 사회 속 인간 종의 일원이다. 우리는 음악이라는 추상적 타자 위에 우리의 상상과 욕구, 희망과 절망, 시대 의식과 본성 등을 투사하며 음악을 듣는다. 그러고는 음악에 공감한다고 느낀다.1842년 파리 상황은 동시대의 독일 드레스덴과 달랐다. 독일 사회학자 코저에 따르면 파리는 1830년의 혁명 이후 신흥 부자들이 지배했다. 그들은 탐욕적이었고, 사회에서 지배계급이 가져야 할 고귀한 의무감에 대해 무지했다('社會思想社', 루이스 코저, 一志社, 1990). 이런 파리 사람들에게 [리엔치]가 인기가 없었던 것은 당연해 보인다. 파리에서 이 오페라가 성공하지 못했던 이유도, 한 세기 후에 히틀러가 이 작품 속에서 냉혹한 권력 의지와 허황한 정치적 야심을 읽은 이유도 음악을 들을 때 정말로 듣는 것은 음악 그 자체이기보다 감상자의 심리적 상태이기 때문일 것이다. 사람들은 좋게 말하면 음악을 적극적으로, 나쁘게 말하면 자기 식대로 감상한다.사실 예술적 대상에 대해 그것을 만든 창작자와 그것의 감상자가 같은 생각을 가지기는 어렵다. 같은 느낌이 들기도 어렵다. 창작자와 감상자가 서로 다른 시대, 서로 다른 문화권에 속한 경우가 많아서다. 그렇다면 감상자에게 전권을 주면 어떨까? 장 몰리노와 같은 프랑스 음악기호학자는 청중이 작품에 대한 적극적 해석자로서 작품의 의미 구성 작업에 참여한다고 말했다. 적극적 해석자는 작품을 쓴 작곡가를 무시하고 자신만의 상상력을 작품에 투사하는 이가 되어서는 안 된다. 청중과 작곡가는 작품을 사이에 두고 협력하는 사이여야 한다(Jean Molino, Musical fact, Music analysis 9/2, 1990). 이탈리아 기호학자 움베르토 에코도 비슷한 말을 했다. “텍스트가 모든 것을 말하지 않기에 그것을 이해하려는 독자의 (전권이 아닌) 협력이 필요하다”(Umberto Eco, Lector in fabula, Grasset et Fasquelle, 1985).독자나 청자에게 요구되는 협력이란 무엇일까. 소설가나 작곡가의 생각을 읽으려는 노력이 아닐까. 자기 생각을 말하지 않은 예술가도 많지만, 자세하게 말한 이들도 있고, 선문답처럼 말한 이들도 있다. 자기 생각을 말하지 않은 예술가들의 생각이 어떠했을지에 관해 엄밀히 연구해 그럴듯한 추측을 내렸던 예술학자들도 있다. 감상자는 예술가 자신이나 그들의 생각을 감상자에게 설명해주는 학자들의 도움을 받을 수 있다.감상자가 전권을 지나치게 휘둘러 작곡가나 시인 등 창조자와 협력하지 않는 사례도 있을까? 많다. 필자는 리하르트 슈트라우스의 [알프스] 교향곡이 태평양의 깊은 바다를 탐사하는 다큐멘터리의 배경음악으로 사용된 경우를 본 적이 있다. 알프스나 태평양이 웅장한 자연이긴 하지만, 하나는 높이 솟은 산이고 다른 하나는 깊은 곳으로 침잠한 대양이 아닌가. 슈트라우스는 [알프스] 교향곡 악보의 각 부분에 자세한 설명을 달았다. 알프스에서의 일출을 표현하는 음악으로 시작하는 이 교향곡은 일몰을 표현하는 음악으로 끝난다.지난 5월 22일 신경림 시인(1936~2024)이 타계했다. 1956년, 대학교 2학년 학생으로서 등단한 시인은 이후 1965년 말까지 10년 가까이 강원도와 충청도 등지를 떠돌며 밑바닥 인생을 경험했다고 한다. 그 경험이 그가 이후에 쓴 시들의 바탕이었을 것이다. 1973년 출판된 첫 시집 '농무'는 1만 부 넘게 팔렸고, 민중시의 지평을 열었다는 평가를 받았다. 1975년 이후 시인은 민주화 운동권의 일원으로 활동했다. 자유실천문인협의회, 민주화청년운동연합 등 재야단체의 고문이나 요직을 맡았다. 1980년에는 ‘김대중 내란음모 사건’에 연루되어 옥고를 치렀다. 그런 삶을 살아서 그랬는지, 민주화 운동권 세대에게는 [민주]라는 시가 특히 큰 인기를 끌었다.너는 햇살 햇살이었다 산다는 일 고달프고 답답해도 네가 있는 곳 찬란하게 빛나고 네가 가는 길 환하게 밝았다너는 불꽃 불꽃이었다 갈수록 어두운 세월 쓰러지는 불길에 새를 부르고 언덕에 온 고을에 불을 질렀다너는 바람 바람이었다 거센 꽃바람이었다 꽃바람 타고 오는 아우성이었다 아우성 속에 햇살 불꽃이었다너는 바람 불꽃 햇살 우리들 어두운 삶에 빛 던지고 쓰러지는 불길에 새 불 부르는 불꽃이다 바람이다 아우성이다1970~80년대에 대학생으로 살았던 이들은 불꽃 같은 이 시에 붙인 노래를 한 번쯤 들어봤을 것이다. 그 시절을 남다르게 살았던 이들에게 이 노래는 불꽃, 햇살, 바람, 아우성이었다. 작곡은 이화여대 성악과를 졸업하고 지금은 환경운동 등에 종사하고 있는 안혜경이 맡았다.그런데 서정시이자 압축된 상징적 대서사시일 수도 있는 [민주]의 창작 배경은 민주화 운동과는 큰 관련이 없다고 한다. 신경림 시인이 사고로 죽은, 이름이 민주였던 지인의 딸을 추모하며 지은 시였다. 언제부턴가 아이의 죽음을 추모하는 시가 유신정권에 의해 억압된 민주주의를 갈망하는 많은 사람의 바람과 불꽃이 된 것이다. 창작자의 의도와 무관하게, 1980년대 민주화 운동권 대학생들이 전권(!)을 발휘해 적극적으로 해석하고 의미를 부여한 것이다. 그 시절 대학생들이 희망과 절망, 시대 의식을 투사하며 듣고 같이 부름으로써 구성된 민중성이 이 시의 주요 내용과 기조가 되었다.신경림 시인은 이런 창조적/집단적 해석 과정에 불만을 드러내지 않았다. 그는 자신의 시에 시대적 의미가 부여되는 놀라운 현상을 담담하게 인정했을 것이다.

※ 김진호 - 서울대학교 음악대학 작곡과와 동 대학교 사회학과를 졸업한 후 프랑스 파리 4대학에서 음악학으로 박사학위를 취득했다. 국립안동대학교 음악과 교수로 재직 중이며, 『매혹의 음색』(갈무리, 2014)과 『모차르트 호모 사피엔스』(갈무리, 2017) 등의 저서가 있다.