인공지능(AI)이 글로벌 기술 패러다임으로 떠오르면서 전력난 이슈가 급부상했다. 막대한 양의 데이터를 처리하기 위한 전력 수요가 급증하면서다. 이에 따라 전 세계 많은 나라가 ‘원전’으로 회귀하는 모습이다. 특히 기존 원전보다 안전하고 경제적이라 평가받는 SMR이 주목받고 있다. 2030년 본격 개황을 앞둔 SMR 시장에는 글로벌 절대 강자가 아직 없는 상황이다. ‘원전 강국’ 한국의 진면모를 보여줄 때다.

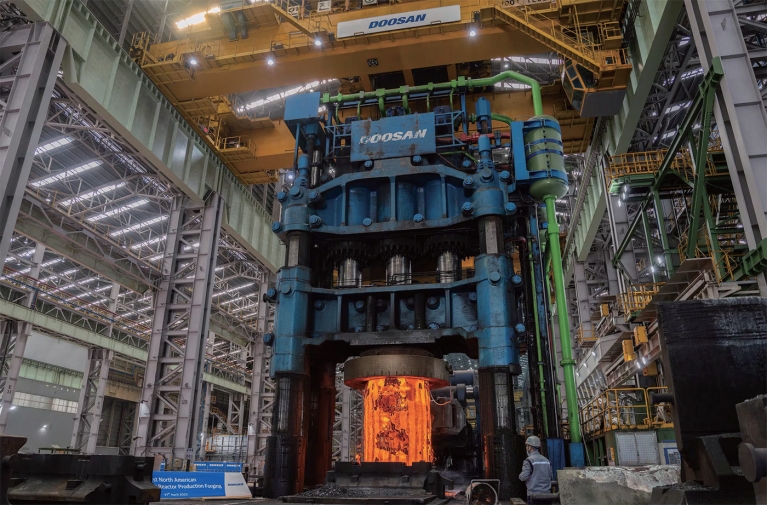

▎SMR 기자재와 소재가 제작되는 경남 창원 두산에너빌리티 공장의 모습. / 사진:두산에너빌리티 |

|

인공지능(AI)이 골든에이지(Golden Age·황금기)에 접어들자 에너지 수급 문제가 골든타임(Golden Time·응급 상황)에 놓였다. ‘전기 먹는 하마’로 불릴 만큼 막대한 전력을 사용하는 AI 데이터센터 때문이다. 지난 2월 국제에너지기구(IEA)는 향후 3년간 전력 소비 전망을 발표하며 “글로벌 전력 수요 증가율이 4%에 달하면서 전력 소비량이 전례 없는 속도로 늘어날 것”이라고 밝혔다. IEA는 전력 수요 급증의 주요 원인으로 데이터센터를 꼽았다. IEA는 <전기 2024년- 중반부> 보고서에서 “전 세계 많은 지역에서 AI 애플리케이션 보편화와 디지털전환 현상이 일면서 데이터센터 부문 전력 수요가 급증하는 중”이라고 진단했다.글로벌 전력난에 대처하고자 각국 정부도 움직이기 시작했다. 탄소중립 기조에 따라 친환경 에너지원에 눈길이 쏠리는 가운데, 다시 원자력을 찾는 분위기다. 태양광이나 풍력 등 재생에너지는 날씨 변화에 취약한 탓에 수급 불안정성이 높다. 이러한 단점을 보완하기 위해 원자력발전소(원전)가 대안으로 꼽힌다. 지난해 3월 유럽연합(EU)은 국제원자력기구(IAEA)와 공동으로 개최한 ‘원자력 정상회의’에서 “원전의 잠재력을 완전히 개방하고 원자로 수명 연장 지원을 위한 금융 조건을 완화할 것을 촉구한다”고 표명했다.심지어 재생에너지 강국으로 불리는 스위스 연방정부도 지난해 8월 친환경 신기술이 적용된 원전 건설을 허용하는 방안을 지지한다고 밝혔다. 원전 유턴 현상은 미국에서도 두드러진다. 최근 도널드 트럼프 대통령의 2기 행정부는 2030년까지 차세대 원전으로 불리는 소형모듈원자로(SMR·Small Modular Reactor) 발전소를 최소 10기 이상 새로 건설하겠다는 계획을 밝혔다. 또 SMR 스타트업 오클로(Oklo) 이사 출신인 크리스 라이트를 에너지부 장관으로 임명했다.글로벌 AI 산업 선두 주자인 미국에 에너지 수급 문제는 치명적이다. 이 같은 미국이 SMR에 주목하자 원전 회귀 추세와 맞물려 전 세계가 SMR을 쳐다보는 상황이다. 유럽SMR산업동맹은 2030년까지 전 세계 최초로 SMR을 가동하겠다고 선언했으며 중국은 국가 주도하에 2026년 가동을 위해 육상 SMR을 개발하고 있다. 미국과 중국, 영국, 러시아 등 10여 개 국가가 최소 10년 내 SMR 상용화를 목표로 발 빠르게 움직이고 있다.

2030년대 미래 먹거리로 부상한 SMR

▎ 사진:GETTYIMAGESBANK |

|

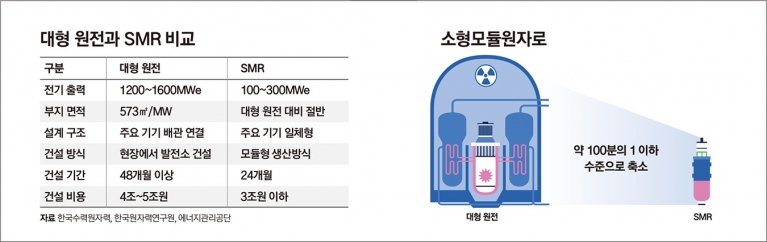

SMR은 전기 출력이 300MWe 이하인 소형 원자로를 말한다. 대형 원전에 비해 크기는 100분의 1 수준, 전기 출력은 4분의 1 정도다. 원전 장비를 소형화·모듈화한 것이 주요 특징이다. 공장에서 장비를 미리 제작한 뒤 현장에서 조립하는 방식 덕분에 건설 기간을 줄일 수 있다. 또 방사능 유출 가능성이 비교적 낮아 안전성이 높다는 평이다. 가압기와 증기발생기, 노심 등 핵심 장비를 하나의 용기에 담은 일체형이기 때문이다.사업성이 검증되지 않아 투자 리스크가 높지만 기술 선진국 다수는 SMR을 차세대 에너지원으로 확신하는 모양새다. 현재는 상용화 직전 단계로, 2022년 기준 육상과 해상에서 개발 중인 SMR 발전소는 약 80종이다. IEA는 현재 50억 달러 수준인 SMR 분야 글로벌 투자액이 2030년 250억 달러, 2050년 6700억 달러(약 973조원)로 늘어날 것으로 예상했다.업계에서는 2030년대 초반 SMR 시장이 본격 개황할 것으로 내다본다. 시장 성장세도 가파를 전망이다. 국제원자력기구(IAEA)는 글로벌 SMR 시장의 연평균 성장률을 3.2%로 잡고, 2035년에는 630조원 수준으로 시장 규모가 커질 거라 예측했다. 각국이 SMR 산업을 미래 먹거리로 삼고 시장 선점을 위한 경쟁력 강화에 나선 이유다. 정홍화 한국원자력협력재단 정책기획 실장은 “SMR 분야에서는 AI 시장의 엔비디아처럼 절대 강자가 아직 없는 상황”이라며 “하지만 최근 들어 미국 뉴스케일파워 같은 강자가 등장하고 있다”고 설명했다.업계에서는 SMR 춘추전국시대도 곧 끝날 거란 예상이다. 기술과 시장 주도권을 조기에 확보하려는 움직임은 더욱 강해질 전망이다. 과거 원전 강국으로 불렸던 한국에 대한 기대감도 높다. 한국은 지난 2009년 아랍에미리트(UAE) 바라카 원전 수주에 성공해 세계에서 여섯 번째 원전 수출국이 됐다. 물론 약 15년간 정부의 탈(脫)원전 기조 아래 놓였던 한국 원전은 국제적 위상이 예전만 못하다. 하지만 지난해 24조원 규모의 체코 원전 사업 수주전에서 승리를 거두며 옛 영광을 되찾는 중이다.글로벌 SMR 절대 강자가 없는 오늘날, 한국은 대형 원전 기술력을 토대로 SMR 경쟁력을 입증하는 시험대에 올랐다. 이른바 ‘K-SMR’에 힘입어 원전 강국으로서 재기를 노린다. 2030년으로 점쳐지는 시장 개황에 대비해 골든타임을 어떻게 보내는지가 관건이다. K-SMR의 현주소를 파악하고자 한국수력원자력, 과학기술정보통신부 산하 한국원자력연구원(KAERI)·한국원자력협력재단, 혁신형SMR기술개발사업단 등을 찾았다. SMR 클러스터를 꿈꾸는 경상남도와 도내 강소기업, 국내 원전 대기업 등의 활약상도 알아봤다. 한국 원전의 부흥기가 머지않았다.- 노유선 기자 noh.yousun@joongang.co.kr