올해 우리나라 국민 5명 중 1명이 65세 이상이 됐다. 초고령사회에 진입한 것이다. 일본, 이탈리아, 독일, 프랑스 등이 우리보다 먼저 초고령사회를 맞았다. 하지만 노인 빈곤율과 자살률은 한국이 꾸준히 세계 1위라는 불명예를 기록 중이다. 이런 상황에서 초고령사회에 진입했다는 것은 그만큼 준비가 덜 된 채 위기에 봉착했다는 사실을 방증한다. 일자리가 충분치 않아 가난하고, 몸이 불편하며, 누구도 찾지 않는 고립감에 스스로 생을 끊어내려는 사람이 많아진 사회가 과연 건강할까. 우리는 지금 어떻게 변화해야 할까.

▎ 사진:GETTYIMAGESBANK |

|

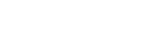

우리나라가 올해 초고령사회에 진입했다. 지난 2018년 고령사회에 첫발을 내디딘 후 7년 만이다. 고령사회에서 초고령사회까지 프랑스가 39년, 독일이 37년, 일본은 11년 걸렸으니 우리나라의 초고령사회 진입 속도는 세계에서 유례를 찾기 어려운 수준이다.통계청에 따르면 올해 우리나라 65세 이상 인구는 전체의 20.3%에 달한다. 지난 2000년만 해도 7.22%에 불과했으나 빠르게 20%를 넘어섰다. 이 비율은 2036년에는 30%를 돌파하고, 2050년에는 40%를 돌파할 것으로 보인다.연령 분포에서 중앙에 위치한 연령을 의미하는 중위 연령은 올해 기준으로 46.7세이지만, 25년 뒤인 2050년에는 58.1세, 30년 뒤인 2055년에는 59.9세가 될 예정이다. 노령화지수는 유소년인구(14세 이하) 100명에 대한 고령인구(65세 이상)의 비율로, 2025년 현재 199.9로 집계되지만, 오는 2055년에는 555.6으로 급등한다. 유소년 100명에 노령인구는 555명인 셈이다.

행복하지 않은 노인들노인인구가 급속도로 늘어나고 있지만 우리나라 노인들의 행복지수는 굉장히 낮은 편이다. 유엔 지속가능발전해법네트워크(SDSN)가 발간한 ‘2024 세계행복보고서’에 따르면 한국은 52위를 기록한 가운데, 60세 이상 노인 행복도는 이보다 낮은 59위에 머물렀다. 60세 이상 인구가 행복한 나라 1위는 덴마크였다. 이어 핀란드, 노르웨이, 스웨덴, 아이슬란드, 뉴질랜드, 네덜란드, 캐나다, 호주, 미국 순이었다.한국의 노령층이 행복하지 않은 이유는 여러 지표에서 나타나고 있다. 통계청이 발표한 ‘2024 고령자통계’에 따르면 2023년 기준 혼자 사는 고령자 가구는 213만8000가구로, 전체 고령자 가구의 37.8%에 달한다. 같은 기간 혼자 사는 고령자 가구 중 49.4%가 생활비를 스스로 마련하고 있었다. 혼자 사는 고령자 중 18.7%는 도움받을 수 있는 사람이 없었고, 19.5%는 교류하는 사람 자체가 없는 것으로 조사됐다.이 같은 상황에서 65살 이상 노인빈곤율은 2023년 기준 40.4%로, 경제협력개발기구(OECD) 1위를 기록했다. 이는 OECD 국가 평균(14.2%) 대비 3배 가까이 높다. 심지어 2023년 한국의 65세 이상 노인 자살률은 40.4%에 달한다. 이 역시 OECD 국가 중 가장 높은 수치다. 연령별 노인 자살률은 80세 이상에서 59.4%로 가장 높았다. 다음으로 70대(39%), 60대(30.7%) 순이었다. 특히 남성 자살률이 높았다. 2022년 80세 이상 남녀 간 자살률 성비는 3.8배에 달했다.학대 피해의 경우 여성이 더 많았다. 2024 고령자통계에 따르면 2023년 기준 65세 이상 고령자의 학대 피해 경험률은 고령자 10만 명당 74.5명을 기록했다. 여성(100.8명)의 학대 피해 경험률은 남성(40.8명)보다 높았다. 학대 피해 경험률은 나이가 많을수록 높았으며, 80세 이상의 학대 피해 경험률은 106.6명이었다.전문가들은 소득·건강 지원 확대, 커뮤니티 중심의 돌봄 체계 등이 필요하다고 조언한다. 한국조세재정연구원은 ‘자살 예방을 위한 재정정책의 과제’에서 “노인의 경우, 소득·건강 지원 확대가 자살 위험을 줄이는 데 중요한 역할을 할 것으로 보인다”며 “특히 지자체의 사회복지 예산 증가, 공공 정신보건 인프라를 통한 지원이 도움이 될 수 있다”고 분석했다. 이어 “1인가구의 사회적 고립, 고독과 미충족 돌봄 등을 자살 고위험 요인으로 인지해야 하며 커뮤니티 중심의 돌봄 체계와 연계해 대응 방안을 마련해야 한다”고 조언했다.

노인 일자리 늘리고 질 높여야노령인구가 급격히 느는 것은 개인뿐만 아니라 국가 차원에서도 위기다. 일단 노동력 감소가 우려된다. 이에 따라 60세인 법정 정년을 65세로 늘리자는 논의도 꾸준히 나오고 있다. 지난 3월 12일 국민의힘 김위상 의원 등 11인이 ‘고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률 일부개정법률안’을 제안해 현재 입법예고 중이다. 그는 “현행법은 근로자의 정년을 60세 이상으로 정하도록 하고 있지만 최근 국민연금 지급 개시 연령이 현행 63세에서 2033년 65세로 늦춰지면서 퇴직 연령과 연금 수급 연령 사이 격차가 더 벌어지는 ‘은퇴 후 소득공백’ 문제가 대두되고 있다”고 짚었다. 이어 “우리나라보다 초고령사회에 먼저 진입한 일본의 경우, 법으로 고용 연장을 의무화하되 기업의 부담을 줄이기 위해 퇴직 후 재고용, 정년 연장, 정년 폐지 등 다양한 방식을 기업이 선택할 수 있도록 했다”고 설명했다.노인인구도 취업을 원하고 있는 실정이다. 2024 고령자통계에 따르면 65~79세 고령자 중 장래에 일하기를 원하는 비중은 57.2%에 달했다. 이는 전년 대비 1.5%포인트 상승한 수치다. 근로 희망 사유로는 생활비 보탬이 52.0%로 가장 많았고, 이어 즐거움 37.7% 순으로 조사됐다.정부도 노인연령 단계적 조정(65→75세)과 정년 연장 논의를 준비하고 있다. 사회적 의견 수렴을 위해 전문가 간담회 등을 추진해나갈 예정이다. 또 정부는 노인 일자리 수를 지난해 103만 개에서 올해 109만8000개로 늘렸고, 기초연금도 지난해 33만5000원에서 올해 34만3000원으로 인상했다.산업별로는 ‘에이징 테크’가 대두하고 있다. 이는 고령자의 건강하고 독립적인 노후 생활을 지원하는 기술을 뜻한다. KB경영연구소에 따르면 전 세계적으로 고령화로 야기되는 사회적 과제 해결을 위해 에이징테크의 활용에 관심이 높아지고 있는 상황이다. 글로벌 에이징테크 시장 규모는 2019년 이후 연평균 23% 성장해 올해 3조2000억 달러 규모로 불어날 것으로 예상된다.김도연 KB경영연구소 연구위원은 “고령자의 건강 개선이나 질병 예방 효과가 검증된 기술의 개발과 이용 비용을 정부에서 일부 지원함으로써 고령자가 부담 없이 에이징테크 서비스를 이용할 수 있는 환경을 구축해야 한다”며 “미국, 독일 등 주요 국가는 민관협력체계를 구축해 에이징테크 기업에 대한 자금 지원과 인센티브 제공으로 기술 혁신을 촉진하고 있다”고 전했다.- 이정은 기자 lee.jeongeun2@joongang.co.kr