대중음악과 예술적 현대음악에는 신시사이저라는 전자악기가 많이 사용된다. 신시사이저의 뿌리를 찾아가면 테슬라가 나온다. 오스트리아 제국 출신 과학자로서 에디슨의 동료이자 경쟁자였던 니콜라 테슬라. 미국 전기자동차 업체의 이름으로도 쓰이는 그 테슬라다.

▎NBC 라디오 방송국에서 테레민을 연주하는 미국 연주자 알렉산드라 스테파노프. / 사진:위키피디아 |

|

지금은 많이 사용되지 않는 단파 라디오를 떠올려보자(중국에서는 단파 라디오를 여전히 많이 제작하고 수출한다). 길이를 늘이거나 줄일 수 있고 방향을 바꿀 수 있는 안테나가 부착되어 있었다. 라디오를 켠 채 안테나를 손이나 물건 등으로 가리면 어떤 소리가 난다는 사실을 기억할 수 있을 것이다. 잡음에 불과한 그 소리의 크기나 음향 특성을 바꿀 수도 있다. 안테나 주위의 손이나 물건의 위치를 바꾸거나 안테나와 손 혹은 물건 사이의 간격을 조정하면서 바꾼다. 안테나가 밖으로 드러난 예전의 TV에서 채널을 맞추려고 안테나를 이리저리 돌렸던 기억도 있을 것이다. 채널을 맞춰가는 과정에서 찌지직거리는 잡음이 들렸고, 안테나를 움직일 때마다 그 잡음의 음향 특성 역시 덩달아 변화했다.이와 정확히 같은 원리로 소리를 내는 테레민(theremin)이라는 매우 독특한 악기가 있다. 연주자는 테레민에 달린 안테나 두 개가 만들어내는 허공에서 손을 움직인다. 손동작의 핵심은 두 안테나 사이에서 적절한 위치를 선정하는 것이다. 특정 위치에 손을 댐으로써 왼쪽 안테나로부터 멀어지지만, 오른쪽 안테나에 가까워지는 등의 조치가 취해질 것이다. 대체로, 왼쪽에 수평으로 놓인, 옷걸이 모양 같기도 한 고리형의 루프 안테나에 손을 가져가면 소리가 작아지고 그로부터 손을 멀리하면 소리가 커진다. 수직으로 놓은 오른쪽 안테나에 손을 가까이하면 소리가 높아지고 그로부터 손을 멀리하면 소리가 낮아진다. 두 안테나가 만드는 전자기장 속 특정 위치에 손을 둠으로써 소리의 세기와 높낮이, 두 차원의 값을 정한다. 도를 약하게 내거나 레와 미를 세게 내려면 어느 위치들에 손을 둘 것인가. 이 문제를 해결하기 위해 테레민 연주자는 대부분 감에 의존한다.테레민 연주자는 테레민의 어느 부위와도 접촉하지 않은 채 그것을 연주한다. 다른 악기의 연주 과정에서는 이런 일이 일어나지 않는다. 테레민을 제외한 다른 악기의 연주자는 자기 악기와 어떻게든 접촉한다. 손이나 입, 혹은 손에 들고 있는 어떤 도구를 그 악기의 어느 부위에 대거나 비비거나 누르거나 불거나 때리거나 흔든다.

이상한 발음 원리를 가진 테레민은 좀 이상한 소리를 낸다. 미묘하고, 공기처럼 붕 떠 있는 듯하고, 약간 으스스한 음색의 음들을 방출한다는 평이 있다. 이런 음색은 전문 테레민 연주자가 제대로 소리를 냈을 때 들을 수 있다. 비전문가가 테레민을 다루면 단파 라디오에 손을 가까이 댔을 때처럼 찌지직거리는 소리가 난다. 전문 연주자가 다뤄 제대로 난 테레민의 소리는 한 번만 들어도 잊기 어렵다. 매우 신비하여 천상의 소리 같기도 하지만 알 수 없는 섬뜩한 느낌이 들 수도 있다. 테레민과 가장 비슷한 음색의 소리를 내는 악기는 워터폰(waterphone)이다. 워터폰은 소리를 내는 공명기 안에 약간의 물이 들어갈 수 있어서 그렇게 불린다. 워터폰이 내는 소리가 대부분 불협화음이며 조성적이지 못한 것과 달리 테레민은 협화적이며 조성적인 소리를 낸다. 워터폰과 테레민은 SF나 공포영화의 배경음악을 내기에 좋은 것 같다.

▎모그사의 아날로그 신시사이저 ‘Muse’. 모그사는 지금도 제품을 개발해 판매하고 있다. / 사진: 모그 사 홈페이지 |

|

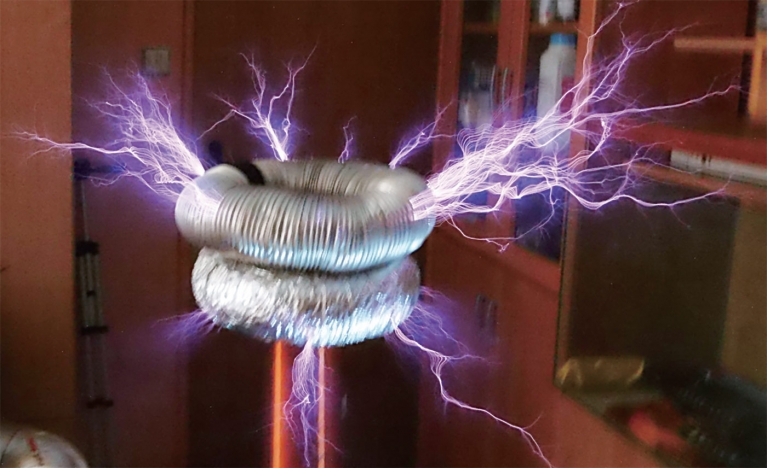

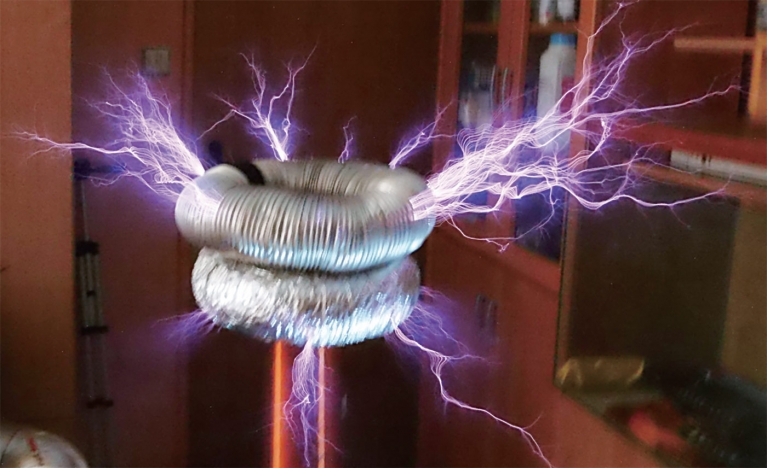

테레민은 1921년, 러시아 물리학자 레온 테레민이 만들었다. 레온 테레민은 이 악기에 자신의 이름을 붙였고, 1928년에는 이 악기와 관련해 소련 특허를 받았다. 악기 테레민은 엔지니어이자 음악가였던 레온 테레민이 테슬라 코일을 사용하는 실험 과정에서 우연히 고안되었다. 레온 테레민은 그 실험을 수행하면서 자신이 코일에 다가가고 멀어짐에 따라 테슬라 코일이 여러 다른 음고 값을 가진 채 윙윙거렸다는 것을 확인했다.1920년대에 레온 테레민은 유럽 여러 곳에서 자기가 만든 악기를 시연했다. 1928년, 미국에 입성한 그는 클라라 로크모어(Clara Rockmore)를 만났다. 로크모어는 이후 첫 번째 테레민 연주자가 되어 예술적 고전음악과 현대음악의 세계에서 테레민의 입지를 다졌다. 그녀는 미국의 여러 콘서트홀에서 테레민으로 고전적 레퍼토리를 연주했다. 나름의 인기를 얻었던 그녀의 연주와 함께 테레민이 악기로도 막 팔리기 시작했을 때, 미국과 세계는 전례 없는 세계적 대공황을 맞이한다. 1929년의 일이었다.테레민은 2차 세계대전이 끝난 후 미국에서 사람들의 관심을 새롭게 받았다. <지구가 멈추는 날(The Day the Earth Stood Still, 1951)>과 같은 SF 재난영화와 공포영화가 전후에 많이 개봉되었는데, 이런 영화들의 사운드트랙에 테레민이 사용되었다.1950년대에 미국 공대생인 로버트 모그(Robert Moog)는 테레민을 좀 더 사용하기 쉬운 방식으로 만들어 팔기 시작했다. 모그와 다른 이들이 노력한 결과, 오늘날에는 첼로나 피아노 모양의 테레민이 만들어져 사용된다. 모그는 이 작업 과정에서 배운 내용을 적용해 1964년에 유명한 모그 신시사이저(Moog Synthesizer)를 개발했다. 이때 그는 코넬대학교 박사과정에서 물리학을 공부하던 중이었다. 롤링스톤스나 비틀스 같은 인기 가수들이 최초의 상업용 전자악기인 모그 신시사이저를 구매해 자신들의 음악 활동에 사용했다. 모그신시사이저는 대중음악 속 전설이었고 그 역사를 바꾸는 밑바탕이었다.음악계에서 일어난 이러한 혁신의 한 출발점이 테슬라 코일(Tesla coil)이었다. 이것은 오스트리아-헝가리 제국 출신 미국인 과학자 니콜라 테슬라(1856~1943)가 만든 고주파 고전압 발생 장치이다. 고주파는 아크방전 시에 발생하는데, 이렇게 발생한 고주파 전기신호를 변압기를 이용해 고전압으로 끌어올림으로써 고주파 고전압의 전기가 발생한다. 아크방전이란 공기가 플라스마화될 때 발생하는 밝은 전기불꽃이다(나무위키).

테슬라 코일은 라디오의 발명과 전파 과정에서 중요한 기초가 되었다. 테슬라 코일을 포함한 니콜라 테슬라의 고민과 연구는 전기를 발생하고 상용화하는 것과 관련한 19세기 초 이래의 과학적 고민과 연구의 큰 틀 속에 있었다. 테슬라 코일은 니콜라 테슬라가 의도하지 않았던 맥락에서도 의미가 있었다. 발생한 전기가 빛을 내서 세상을 비추고 덥히는 것 외에도 소리를 낼 수 있다는 사실은 니콜라 테슬라만이 알게 된 지식이 아니었다. 여러 과학자와 상상력이 풍부한 몇몇 작곡가가 이 지식에 터를 잡고 그 너머의 길을 개척했다. 앞서 말한 모그는 상업적으로 성공한 사례일 뿐, 상업적으로 성공하지 못했던 수많은 시도가 있었다.

▎테슬라 코일은 소리뿐 아니라 다양한 색의 전기 방전이나 스트리머 아크를 형성한다. 오늘날, 이 코일은 과학박물관 등에서 전시되며 영화 등에서 특수효과를 생성하기 위해 사용된다. / 사진:위키피디아 |

|

예를 들면, 프랑스의 현대음악 작곡가 에드가르 바레즈는 이제 막 인류의 삶의 무대 위에 오른 전화기를 보고 독특한 상상을 했다. 전화 가입자들에게 음악을 전송할 수 있지 않을까 하는 상상. 그의 상상은 오늘날 스마트폰으로 음악을 듣는 젊은이들의 모습으로 구체화한 셈이다. 사실 미국과 유럽에서는 오래전에 유선전화기로 음악을 전송하는 서비스가 제공되긴 했다. 유무선전화기로 음악이나 소리가 전송되려면 전기공학의 발전과 그에 따른 구체적 전기 상용 기술의 발전이 요구된다. 그런 기술은 발전되었는데, 유선전화기로 음악을 들으려는 이가 많지 않았다. 무선전화기, 즉 스마트폰은 그런 수요자를 창출했다.1906년, 미국 발명가 리 디포리스트(Lee de Forest)가 전자기술의 초석인 3극 진공관(triode)을 만들었다. ‘오디온(audion)’이라고도 불렸던 이 진공관은 전기신호를 수신하고 증폭하며 신호까지 발생했다. 오디온은 당대의 전화, 전신, 라디오의 제 문제를 해결하여 당대 인류에게 전기의 시대를 맞게 했다. 전기의 시대에 고즈넉한 등유 램프는 사라지고 새로 등장한 전구 덕분에 세상이 환해졌다. 전기의 시대에는 도, 레, 미와 같은 음악적 음도 전기로 생성할 수 있다.오늘날에는 연주자의 연주를 직접 보고 듣는 사람들보다 스마트폰이나 TV, 라디오, 컴퓨터 등으로 음악을 듣는 이가 압도적으로 많다. 테슬라나 디포리스트 같은 이들이 나타나기 전, 라틴어 경구처럼 말은 날아가고 글은 남았는(Verba volant, Scripta manent)데, 이제 말과 소리, 음악도 남고(녹음되고), 전송되어 들을 수 있게 되었다. 스마트폰이나 TV 등을 통한 음악의 전송이라는 현상의 밑바닥에는 전기/전자공학의 눈부신 발전이 존재한다. 음악의 전송은 전기/전자공학 발전의 한 과실일 뿐이다. 전기/전자공학 발전의 더 큰 과실은 이 글에서 다 담지 못한, 현대음악 창조의 혁명적인 신개념들에 있다.전기/전자기술 덕분에 오늘날 세계의 여러 음원 스트리밍 회사가 잘 운영된다. 그 회사들은 하루에 평균 12만 곡에 이르는 새로운 대중음악을 올린다. 영국 작곡가 콘스턴트 램버트는 1934년에 “지금처럼 음악이 많이 울려 퍼지는 시대도 없었고, 그럼에도 이보다 음악 경험이 제한되고 빈곤한 시대도 없었다”라고 말했다. 2025년은 1934년에 비해 나아졌을까.

※ 김진호 - 서울대학교 음악대학 작곡과와 동 대학교 사회학과를 졸업한 후 프랑스 파리 4대학에서 음악학으로 박사학위를 취득했다. 국립안동대학교 음악과 교수로 재직 중이며, 『매혹의 음색』(갈무리, 2014)과 『모차르트 호모사피엔스』(갈무리, 2017) 등의 저서가 있다.