|

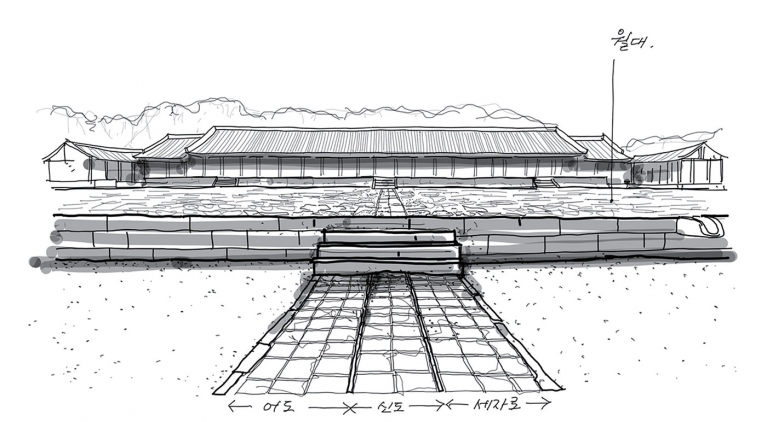

삼도(三道), 성리학 정신이 깃든 길

|

임금을 위한 교육적 장치조선은 성리학을 국시로 삼은 나라였다. 성리학은 인간이 마땅히 따라야 할 도(道)를 강조하며, 군주의 도덕적 수양을 매우 중요하게 여겼다. 정도전이 설계한 이 나라에선 임금조차도 성리학자가 되어야 했다. 그렇다면 왕을 교육하는 가장 효과적인 방법은 무엇이었을까? 단순한 서책만으로는 충분하지 않았을 것이다.조선 건축가들은 공간을 통해 ‘겸허함’을 가르치는 방식을 택했다. 울퉁불퉁한 어도를 걸을 때, 임금은 자연스럽게 시선을 아래로 향해야 한다. 행차 중에도 바닥을 조심스럽게 살펴야 하니, 권력을 가진 자라 할지라도 절로 겸손한 자세가 되는 것이다. 신하들이 임금의 위엄을 위해 햇빛을 가리는 개(蓋)나 비를 막는 산(傘)을 들고 있어도, 임금은 결국 거친 길을 보며 조심스럽게 발걸음을 옮겨야 한다.왕은 나라에서 가장 높은 지위에 있지만, 종묘에서는 가장 낮은 시선을 유지해야 한다. 이는 왕에게 자연스럽게 겸허한 마음가짐을 심어주기 위한 장치였을 것이다.

겸허함을 강요하는 또 다른 공간들이러한 건축적 장치는 임금에게만 적용된 것이 아니다. 종묘의 월대(月臺: 기단) 역시 울퉁불퉁한 박석으로 이루어져 있다. 신하들도 고개를 숙이고 걸을 수밖에 없는 구조다.이러한 ‘겸허함의 건축’은 조선의 다른 공간에서도 발견된다. 불교 사찰에서 자주 볼 수 있는 ‘누하진입(樓下進入)’ 방식이 대표적이다. 이는 본당으로 가려면 반드시 건물 아래를 통과해야 하는 구조로, 자연스럽게 고개를 숙이게 만든다. 성리학을 국시로 삼은 조선이지만, 불교 사찰의 건축 방식 중에서도 유용한 것은 받아들인 결과다.울퉁불퉁하고 높은 계단도 같은 원리로 설계되었다. 발을 잘못 디디면 쉽게 넘어질 수 있는 계단은 자연스럽게 신체를 웅크리게 만든다. 또한 빠르게 오를 수도 없다. 천천히, 조심스럽게, 공손한 자세로 걸어야 한다. 이는 단순한 불편함이 아니라, 사람들에게 겸손함을 가르치기 위한 철저한 의도였다.세상은 하루아침에 변하지 않는다. 새로운 사상이 등장해도, 이전의 전통과 기술이 완전히 사라지는 것이 아니라 점진적으로 변화해간다. 조선왕조의 종묘도 그러했다. 겸허함을 강조하는 공간적 장치는 불교에서 비롯된 요소들을 성리학적 가치관에 맞춰 재해석한 결과였다.건축은 단순한 공간이 아니다. 그것은 사람을 담고, 시대의 철학을 담는 그릇이다. 조선 건축가들은 공간을 통해 임금에게, 신하와 백성들에게도 ‘겸손함’이라는 가치를 교육하고자 했다. 우리가 종묘 길을 걸으며 불편함을 느낀다면, 단순한 우연이 아니다. 그것은 조선의 철학이 아직도 살아 숨 쉬고 있음을 증명하는 길이다.

※ 백희성 - 프랑스 파리 발드센건축대학을 졸업하고, 파리 말라께건축대학에서 건축사과정(HMONP)을 마친 건축가이며, 장누벨건축사무소에서 핵심 건축가로 활동했다. 현재는 킵(KEAB) 건축사사무소 한국·파리지사를 운영하는 대표건축가다. 프랑스에서 동양인 최초로 폴메이몽 젊은 건축가상을 수상했다. 이 밖에도 건축소설 『빛이 이끄는 곳으로』를 출간한 베스트셀러 작가이자 제품 디자이너, 문화재 연구가 등 다양하게 활동하고 있다.