|

우리는 흔히 초록을 ‘자연의 색’이라고 부른다. 하지만 초록은 단순한 배경이 아니다. 초록은 우리에게 끊임없이 말을 건다. 봄의 연둣빛 초록은 새로운 시작을 속삭이고, 한여름의 짙은 초록은 생명력의 절정을 보여준다. 가을의 물든 초록은 이별과 성숙을, 겨울의 희미한 초록은 다시 돌아올 생명을 암시한다. 초록은 시간 흐름에 따라 변하면서도, 그 본질을 잃지 않는 색이다.

심리적으로 초록은 치유와 회복의 색이다. 우리는 푸른 숲속에서 숨을 고르고, 바람에 흔들리는 나뭇잎을 바라보며 마음을 정돈한다. 병원과 요양시설, 명상 공간에 초록이 자주 사용되는 이유도 여기에 있다. 초록은 감정을 가라앉히고, 내면의 평온을 되찾게 도와준다. 하지만 초록은 단순한 안정의 색이 아니라 성장을 요구하는 색이기도 하다. 어린 나무가 하늘을 향해 뻗어나가듯, 초록은 우리에게도 한 걸음 더 나아가라고 속삭인다. 편안함 속에서도 변화하고, 다시 일어설 힘을 가지라고.

예술에서 초록은 감정을 조용히 드러내면서도, 강렬한 생명력을 품은 색으로 사용되어왔다. 어떤 초록은 고요하고 사색적이지만, 어떤 초록은 거침없이 앞으로 나아간다. 초록은 평화로운 안식처가 되기도 하고, 성장과 도전의 상징이 되기도 하며, 과거의 추억을 머금은 색이 되기도 한다. 이 글에서는 한유진 작가가 초록을 주요 색으로 사용한 네 작품을 보면서 초록이 지닌 다층적인 의미를 탐구하려 한다. 초록은 단순히 ‘자연의 색’이 아니라, 우리 내면의 흐름과 닮아 있는 색이다. 그것이 어떻게 우리의 감정과 삶을 비추는지를, 그림 속 초록을 통해 들여다보려 한다.

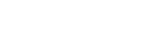

초록의 흐름 속에서 피어나는 감정의 결

[그대]는 한유진 작가가 자신의 감정을 형태로 풀어낸 그림이다. 화면을 가득 채운 초록빛의 유기적인 곡선과 풍성한 식물들은 마치 한 송이 꽃이 피어나듯 유려하게 흐른다. 그 안에는 선명한 생명력이 담겨 있으면서도, 결코 단순하지 않은 감정의 결이 숨어 있다. 이 작품에서 초록은 정적인 배경이 아니라, 살아 있는 존재처럼 꿈틀거린다. 잎사귀들은 부드럽게 흔들리고, 작은 점과 패턴들은 생동감 있는 리듬을 만든다. 화면을 가로지르는 검은 곡선은 마치 인생의 예측할 수 없는 흐름처럼 작품 전체를 감싸며, 그 안에서 감정이 피어오르고 사라진다.

초록은 안정의 색이지만, 이 작품 속 초록은 한곳에 머무르지 않는다. 부드럽고 차분한 연한 초록부터 깊이 있는 짙은 초록까지, 다양한 톤이 어우러져 감정의 층위를 만들어낸다. 화면 한가운데 피어나는 꽃송이들은 희망과 사랑을 상징하는 듯 보이지만, 자세히 들여다보면 그것은 단순한 기쁨이 아니라, 우리 삶에서 겪는 복합적인 감정의 조합이다. 사랑을 한 가지 색으로 정의할 수 없듯이 초록도 하나의 의미로 고정되지 않는다.

<그대>는 감정의 유기적인 변화를 떠올리게 한다. 초록은 흔히 ‘균형’의 색이라고 하지만, 그 균형은 완벽한 대칭이 아니라 끊임없는 조율과 흐름 속에서 이루어진다. 우리는 하루에도 수없이 흔들리고, 때로는 자신의 감정을 가늠하기조차 어려울 때가 있다. 하지만 이 그림처럼 감정도 결국 자연스럽게 흘러가며, 결국에는 하나의 아름다운 형태를 이룬다.

초록은 치유와 회복의 색이라 초록을 보면 신체는 안정감을 느끼고, 긴장이 완화된다. 초록이 많이 포함된 공간에서는 무의식적으로 숨을 깊이 들이쉬고, 마음을 열게 된다. 그것이 숲에서 걷는 것이든, 초록이 많은 그림을 바라보는 것이든, 초록은 우리에게 다시 살아갈 힘을 준다.

이 작품은 우리에게 묻는다. 당신은 자신의 감정이 자연스럽게 흐르게 두고 있는가? 아니면 그것을 붙잡고 억누르려 하는가? 감정은 억누를수록 왜곡되지만, 자연스럽게 흐르게 두면 어느 순간 저절로 정리된다. 초록이 있는 곳에서 우리는 깊은 숨을 들이마시고, 자신의 감정을 받아들이며, 그 감정들이 조화로운 형태를 이루도록 할 수 있다.

우리의 삶도 이 그림처럼 다양한 초록빛으로 이루어져 있다. 때로는 깊고 어두운 초록일 수 있고, 때로는 밝고 가벼운 초록일 수도 있다. 하지만 어떤 색이든, 그것이 모이면 결국 하나의 아름다운 흐름을 만든다. 초록이 우리의 마음을 감싸는 순간, 우리는 자신을 더 잘 이해하고, 더 건강한 삶을 살아갈 수 있는 길을 찾게 된다. 이 그림을 바라보며, 나의 감정도 그렇게 자연스럽게 흐르게 두어야겠다고 생각해보면 어떨까.

기쁨이 폭죽처럼 피어나는 순간

|

이 작품 속 꽃들은 마치 폭죽이 터지는 듯한 형상으로 화면 곳곳에 퍼져 있다. 붉은 능소화는 태양처럼 강렬하고, 분홍빛 들꽃들은 섬세한 손길처럼 가느다랗게 뻗어나간다. 깊은 남색과 청록색 잎사귀들은 그 화려함을 더욱 강조하며, 전체적으로 다채로운 생명력이 화면을 가득 채운다. 흰 도자기 화병은 단순한 그릇이 아니라, 이 모든 축하의 순간을 담아내는 그릇이 된다.

<자기를 위한 꽃꽂이>에서 초록은 배경이 아니라, 축제의 중심에 있다. 흔히 초록은 차분함과 안정의 색으로 여겨지지만, 이 작품에서는 정반대다. 초록빛 잎들은 마치 살아 있는 듯 자유롭게 뻗어나가고, 꽃과 함께 어우러져 에너지를 발산한다. 초록은 생명을 상징하는 색이지만, 여기서는 생명이 가진 환희와 기쁨, 끊임없는 움직임을 표현한다.

심리적으로 초록은 감정을 부드럽게 감싸며 편안함을 주는 색이지만, 동시에 활력을 불어넣는 색이기도 하다. 초록이 없다면 강렬한 색들은 산만해질 수도 있지만, 이 작품에서는 초록이 전체적인 균형을 이루면서도, 자유롭게 퍼져나가는 축하의 분위기를 더욱 돋보이게 만든다.

이 작품은 우리에게 묻는다. 우리는 언제 스스로를 위해 축하하는가? 보통 축하는 타인이 우리에게 해주는 것이라고 생각하기 쉽지만, 가장 중요한 축하는 자신을 위한 것이어야 한다. 이 작품에서 보듯이 기쁨은 누군가가 만들어주는 것이 아니라, 스스로 가꾸어나가는 것일지도 모른다.

우리는 살면서 많은 순간을 지나온다. 때로는 지쳤고, 때로는 포기하고 싶었던 날들도 있었다. 하지만 그럼에도 불구하고 여기까지 왔다. 그렇다면 지금이야말로 나 자신을 위해 꽃을 꽂아야 할 순간이 아닐까? 특별한 이유가 없어도, 살아가는 것 자체가 충분한 이유가 될 수 있다. 기쁨은 거창한 것이 아니다. 작은 꽃 한 송이를 꽂는 순간, 한 잎 한 잎이 어우러져 하나의 화려한 장면이 완성되듯, 우리의 삶도 작은 축하의 순간들이 쌓여 더 아름다워진다. 그리고 그 중심에는 언제나 초록빛이 자리한다. 생명의 색이자 축하의 색, 그 색을 보면서 우리는 살아 있음을 더욱 깊이 느낄 수 있다.

이 그림을 바라보며 한번 떠올려보자. 내 삶에서 나만을 위한 작은 축하를 언제 했던가? 혹은 아직 하지 못했다면, 오늘 작은 꽃 한 송이를 스스로에게 선물해보면 어떨까. 초록이 가득한 이 작품처럼, 우리의 삶에도 기쁨이 폭죽처럼 피어오를 수 있도록.

변화와 기대의 초록

|

<태양을 기다리는 아폴론>에서 초록은 직접적인 색채로 드러나기보다는, 변화와 기대의 분위기를 은유적으로 표현하는 역할을 한다. 초록은 태양이 떠오르기 전, 여명이 깃든 어둠 속에서 서서히 드러나는 색이다. 아직 채 가시지 않은 어둠 속에서도 생명의 기운을 머금은 채 곧 다가올 변화의 순간을 예고한다.

아폴론은 태양의 신이자 음악과 예술을 관장하는 존재다. 이 그림 속 그는 마치 변화를 앞두고 있는 듯 보인다. 기타는 아직 울리지 않았지만, 그가 곧 선율을 만들어낼 것만 같다. 백조는 움직이지 않지만, 날아오를 준비를 하고 있다. 초록은 언제나 성장과 변화를 의미한다. 이 그림에서는 곧 떠오를 태양을 기다리는 순간의 초록이다.

심리적으로 초록은 기대와 가능성을 상징하는 색이다. 우리는 새로운 시작을 앞둔 순간, 불안과 설렘이 뒤섞인 감정을 느끼는데, 초록은 바로 그런 감정을 나타내는 색이다. 아직 완전한 형태로 다가오지는 않았지만, 곧 펼쳐질 무언가를 품고 있는 색. 이 작품 속 아폴론이 보여주는 것은 바로 그 감정이다. 그는 기다리고 있다. 아직 태양은 떠오르지 않았지만, 곧 눈부신 빛이 찾아올 것을 알고 있다.

우리의 삶도 이와 다르지 않다. 우리는 변화의 순간을 앞두고 때로는 머뭇거리고, 때로는 망설인다. 하지만 초록이 우리에게 가르쳐주는 것은, 기다림 속에서도 변화는 이미 시작되었다는 것이다. 오늘의 어둠이 내일의 빛으로 이어지고, 지금의 정적이 곧 새로운 움직임으로 바뀌리라는 것.

이 그림을 바라보며 자문해본다. 지금 내 삶에서 변화의 순간은 어디에 있는가? 나는 무엇을 기다리고 있으며, 무엇을 기대하고 있는가? 또 어둠이 걷히고 새로운 빛이 다가왔을 때, 나는 그것을 맞이할 준비가 되어 있는가?

초록은 우리에게 묻는다. 기다림 속에서 우리는 무엇을 준비하고 있는가. 그 기다림이 끝났을 때 우리는 어떤 소리를 낼 것인가. 이 그림 속 아폴론처럼, 우리는 자신만의 멜로디를 연주할 준비를 하고 있는가. 초록은 말한다. 변화는 기다리는 자에게 찾아오고 그 순간이 다가오면, 우리는 반드시 태양을 마주할 수 있다고.

생명과 에너지의 초록

|

<다나킬>은 에티오피아 다나킬 화산 지대에서 영감을 받아 탄생했다. 생명과 소멸이 공존하는 풍경 속에서 작가는 대지의 어머니, 마더 네이처를 형상화했다. 그녀는 단순한 존재가 아니라, 자연과 하나 되어 생명을 창조하고 순환하게 하는 강인한 존재다.

이 그림에서 초록은 단순한 안정의 색이 아니다. 그것은 원초적인 생명력, 거친 환경 속에서도 다시 피어나는 회복탄력성을 상징한다. 화산의 뜨거운 대지 위에서도 식물이 뿌리를 내리듯, 삶이 황폐해질지라도 다시 일어설 수 있다는 믿음을 담고 있다.

초록은 우리에게 묻는다. 우리는 얼마나 강한가? 다시 살아날 준비가 되어 있는가?

어떤 환경에서도 생명은 피어난다. <다나킬>은 우리 안에도 대지처럼 강렬한 에너지가 흐르고 있음을 떠올리게 한다. 초록은 단순한 위로가 아니라, 다시 일어서는 힘이다.

사라진 숲은 더는 현실에 존재하지 않지만, 그것을 기억하는 한 우리의 마음속에서는 영원히 푸르게 남는다. 그리고 그 초록이 우리에게 속삭인다. 어떤 순간도 완전히 사라지는 것은 아니라고. 우리가 그 순간을 기억하는 한, 우리는 언제든 그 푸른 숲을 다시 걸을 수 있다고.

초록이 우리에게 남기는 것

초록은 우리에게 다양한 감정을 불러일으킨다. <그대에서> 초록은 감정의 균형을, <자기를 위한 꽃꽂이>에서는 기쁨과 축하를, <아폴론>에서는 변화와 성장을, <다나킬>에서는 생명과 회복을 상징했다. 이 색은 단순한 편안함이 아니라, 삶의 과정에서 우리가 맞닥뜨리는 다양한 감정을 담고 있다. 안정과 회복, 변화와 성장, 기쁨과 추억. 초록은 우리에게 조용한 위로를 건네면서도, 앞으로 나아갈 수 있도록 힘을 주는 색이다. 우리는 언제나 초록 속에서 살아간다. 자연 속에서, 기억 속에서, 내면의 감정 속에서…. 그리고 그 색이 우리에게 남긴 감정들은, 결국 우리가 살아가는 이유가 된다.

※ 김소울 - 홍익대학교 미술대학을 졸업하고 미국 플로리다주립대학교에서 미술치료학 박사학위를 취득했다. 현재 국민대학교 디자인대학원 미술치료전공 겸임교수이자 플로리다마음연구소 대표다. [치유미술관] 외 19권의 저역서가 있다.