미국 도시인의 삶 수십만 장을 카메라에 담은 경이로운 작가의 작품집…

400달러에 거래된 필름 상자, 가치 헤아릴 수 없는 미국의 보물로 확인돼

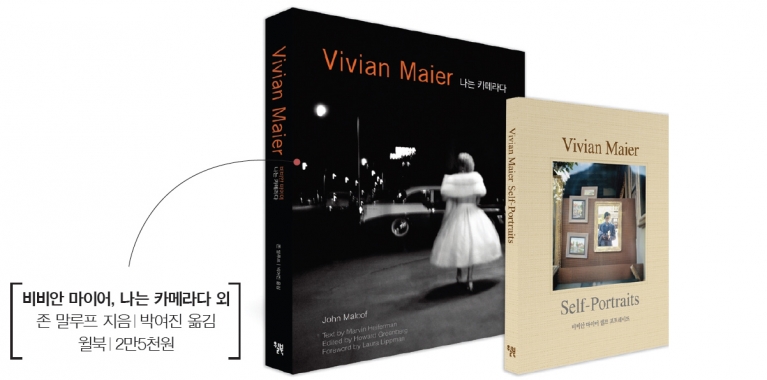

지난 5월초 독립영화관에 개봉되었던 영화 <비비안 마이어를 찾아서>를 보고 이 불가사의한 작가의 사진 세계를 본지에 소개하고 싶다고 생각했다. 사진의 복사본 필름을 수소문하는 과정에서, 부끄럽게도 이미 한 달 전에 사진집이 출간된 사실을 알게 되었다. 이후 광화문 성곡미술관에서는 관객의 호응이 굉장했던 전시회도 열렸고, 그 전시회가 9월 20일 막을 내렸다. 책갈피에 소개하는 두 권의 사진집은 전시회를 가보지 못한 사람에게 위안이 되는 책이다. 흑백사진에 나타난 1950∼70년대 미국 도시의 삶과 군상. 사진예술의 위대함과 불멸성을 느끼게 해주는 풍경이며, 그 사진 앞에서 우리는 잠시 숨을 멈추고 경의를 표하게 된다. 그만큼 사진의 질은 드높고, 이미지는 명징하고 창조적이다.사후에 얻은 별명은 대부분 진부하다. 비비안 마이어의 경우도 예외는 아니다. ‘영원한 아웃사이더’, ‘보모로 산 천재 예술가’, ‘예술 세계에서 가장 흥미롭고 강렬한 수수께끼’, ‘불운한 성공’ 등이 그 수식어다. 어느 하나 적확하지 않으나, 모두 일말의 진실이 담겼다. 일생을 보모, 가정부로 살아간 비비안 마이어다. 40여 년간 거리로 나가 수십만 장의 사진을 찍었지만, 그 누구에게도 공개하지 않은 채 생을 마감했다. 하루에 필름 한 통씩 무려 50년을 찍어야 하는 분량의 어마어마한 사진들. 거기엔 굉장한 스토리가 내장될 수밖에 없다.마이어의 사진이 SNS를 타고 흐르며 전 세계인과 언론의 찬사를 받은 건 사후 얼마 되지 않아서부터다. 임대료를 내지 못해 경매로 400달러에 처분해야 했던 창고 안의 네거티브 필름 상자들은 이제 감히 가치를 헤아릴 수 없는 보물이 되었다. 미국·영국·독일·덴마크·프랑스 등 세계를 순회하며 열렸던 사진전에 대중은 열광했다. 그 미스터리를 영화화한 <비비안 마이어를 찾아서>는 2015년 아카데미상 다큐멘터리 부문에 노미네이트되었고, 한국에 개봉되어서도 잔잔한 화제가 됐다.이 책 <비비안 마이어, 나는 카메라다>는 그의 신비로운 삶을 역추적했다. 희귀한 컬러 사진을 포함하여 가장 깊이 있는 정수 235점을 한 권에 담아 예술세계를 집대성했다. 나중에 자신의 사진을 보게 될 감상자, 즉 고객에 대한 고려는 없다. 찍고 있는 찰나에 몰입한 사진가와 카메라, 피사체만 존재한다. 또한 비슷한 사진이 없다. 하나의 필름 롤에는 서로 완전히 다른 프레임과 대상이 등장한다. 급속도로 발전하여 화려하게 변모하는 도시, 가난에 찌든 뒷골목 아이들, 신문 가판대와 잘 차려입은 여성의 뒷모습. 그날 만난 가지각색 인생의 표정이 한 롤 한 롤에 담겼다.4개월 간격을 두고 출판된 <비비안 마이어 셀프 포트레이트>는 그가 남긴 가장 강렬하고 매력적인 자화상을 엄선했다. ‘원조 셀피’, ‘셀피의 여왕’이라는 평가를 받고 있는 마이어다. 비공개 원칙을 철저히 고수하면서 수많은 자화상을 찍은 것은 마이어다운 독특한 발상이다. 강력한 힘이 느껴진다. 실험정신, 유머와 익살, 기존 문법의 거부, 우연의 일치, 기발한 상상력…. <뉴요커>지는 “마이어를 늘 목에 롤라이플렉스를 걸고 있던 보모로만 기억하는 사람들은 그녀가 그토록 대단한 재능을 지닌 예술가였다는 사실에 당혹감을 감추지 못할 것”이란 평을 썼다. 1926년에 태어나 2009년에 죽었다.- 한기홍 월간중앙 선임기자