필사한 한글 소설 대여, 19세기 후반까지 100년 넘게 성업초기엔 상류층 부녀자들이 주고객, 갈수록 중·하층 확산

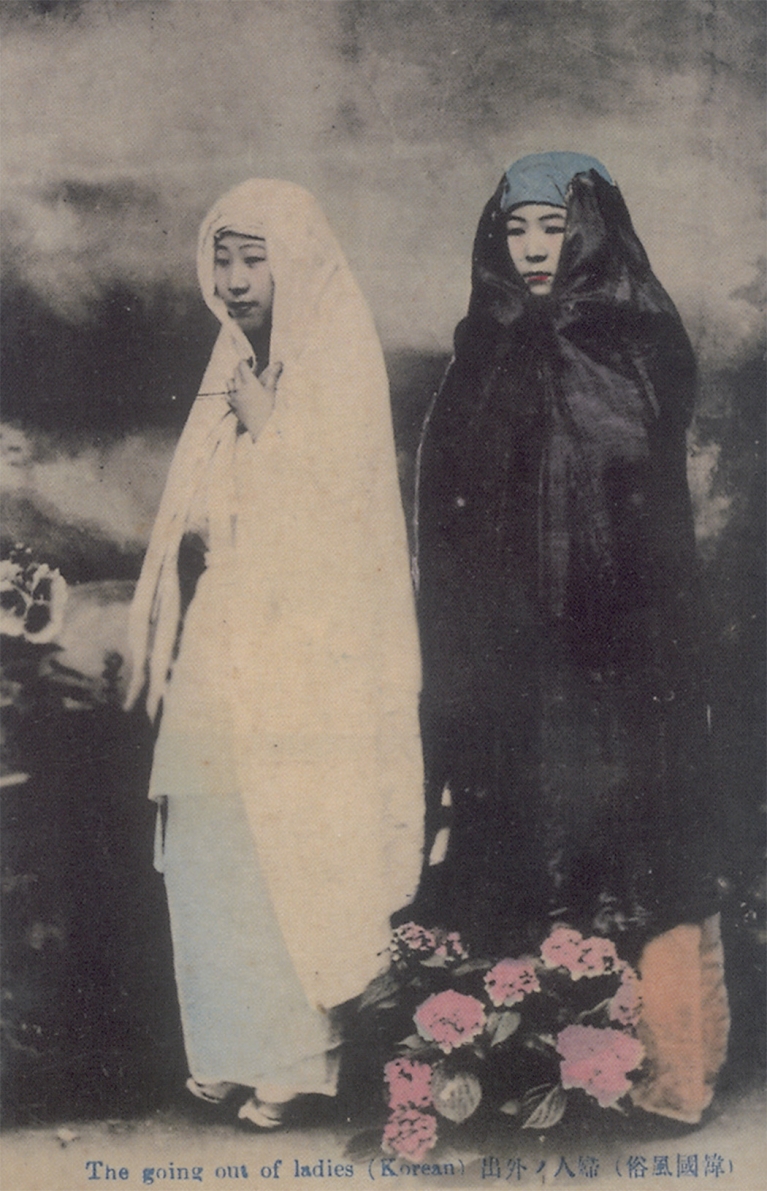

▎조선시대 한글소설 애호 풍조는 상층부에서 시작돼 일반 여성들에게까지 확산했다. 영화 [스캔들] 에서 배용준과 호흡을 맞춘 전도연은 나라에서 열녀문을 세워줄 만큼 정숙한 여인 역을 맡았다. |

|

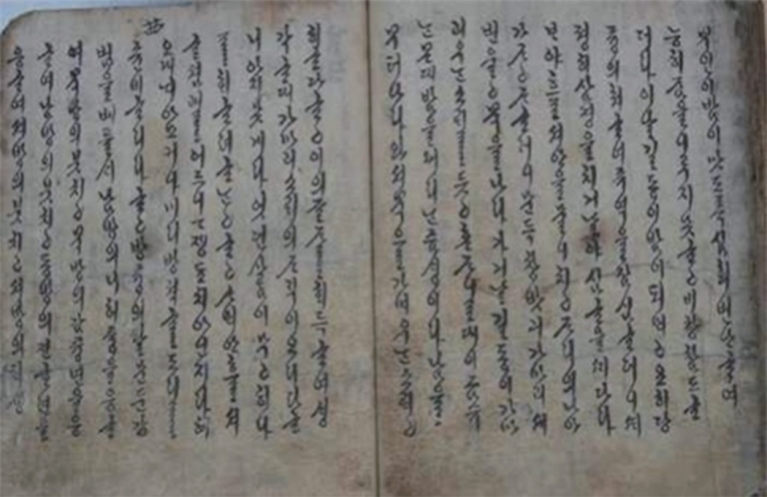

임금이 나라를 통치하면서 그때그때 필요한 정보를 쉽게 찾아볼 수 있게 정리해놓은 [만기요람]이라는 책이 있다. 순조 때 편찬한 이 책에는 국가의 재정과 군정에 관한 거의 모든 정보가 들어 있어서 19세기 초 조선의 군사와 경제 상황을 한눈에 볼 수 있다.서울의 시장을 정리한 대목을 보면 규모가 큰 상점들을 업종별로 나열해놓았음을 알 수 있다. 그중에는 결혼식이나 장사 지낼 때 필요한 여러 가지 기구를 빌려주는 세물전(貰物廛), 잔치 때 쓰는 그릇이나 소반을 빌려주는 세기전(貰器廛) 같은 가게가 있다.이를 통해 조선 후기에 서울에서는 물건을 빌려주는 영업이 상당히 성업 중이었고, 예식에 필요한 가마나 여러 가지 기구, 그리고 잔치에서 쓰는 그릇이나 상 등은 대부분 빌려서 썼음을 알 수 있다. 대여업은 도시가 발달하면서 자연스럽게 나타나는 영업으로, 현재 우리 사회에서도 자동차나 중장비같이 큰 것에서부터 정수기나 복사기처럼 작은 것까지 다양한 종류의 물건을 빌려주는 렌털 사업(Rental Business)이 호황이다.18세기 중반 서울에서는 소설을 빌려주는 도서대여점이 등장했다. 담보물을 맡기고, 빌려 가는 책의 수와 빌리는 날짜에 따라 값을 지불하는 방식의 영업이다. [만기요람]의 시장 대목에는 도서대여점이 나오지 않는데 이 책을 편찬할 때 작은 규모의 업종은 기록하지 않는다고 했으므로, 도서대여점은 세물전이나 세기전처럼 큰 업종이 아니었던 것으로 보인다.이렇게 당대에는 중요한 것이 아니었지만, 조선시대 도서대여점은 조선의 대중문화를 이해하기 위해서는 반드시 알아둘 필요가 있다. 여기서 빌려주던 소설이 바로 현재 우리가 읽고 있는 소설의 원형이고, 대중의 요구로 생겨난 초기의 대중문화 현상이기도 하다. 또한 18세기 중반에는 유럽이나 일본에서도 도서대여점이 크게 성행했으므로, 다른 나라의 도서대여점과 비교해 보는 일도 흥미 있는 일이다.조선시대 도서대여점은 ‘세책집’이라고 불렀는데, “책을 세놓는 가게”라는 의미다. 그리고 세책집에서 빌려주는 책은 “세놓는 책”이라는 의미로 ‘세책’이라고 했다. 1990년 무렵 필자가 한국에서 세책에 관한 연구를 처음 시작한 이래 여러 연구자가 이 주제를 다뤄서, 현재는 꽤 많은 연구가 이뤄졌다. 남아 있는 자료가 많지 않아서 아직도 해결되지 않은 문제가 상당히 있지만, 세책 연구를 통해 조선시대 한글 소설이 어떻게 발달했는지 알 수 있게 됐다는 점은 커다란 성과라고 말할 수 있다.

전자책·영화·드라마 구독 서비스의 전신

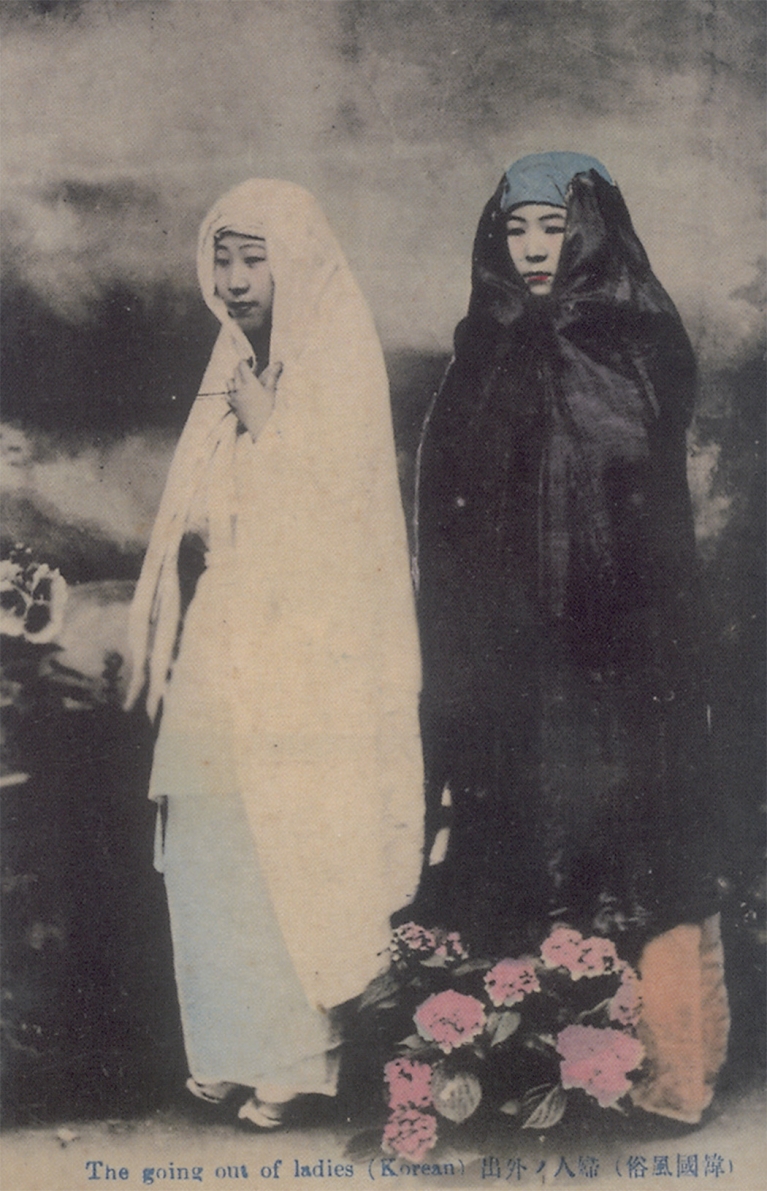

▎도서 [조선에서 온 사진엽서]에 등장하는 조선 여인의 사진. |

|

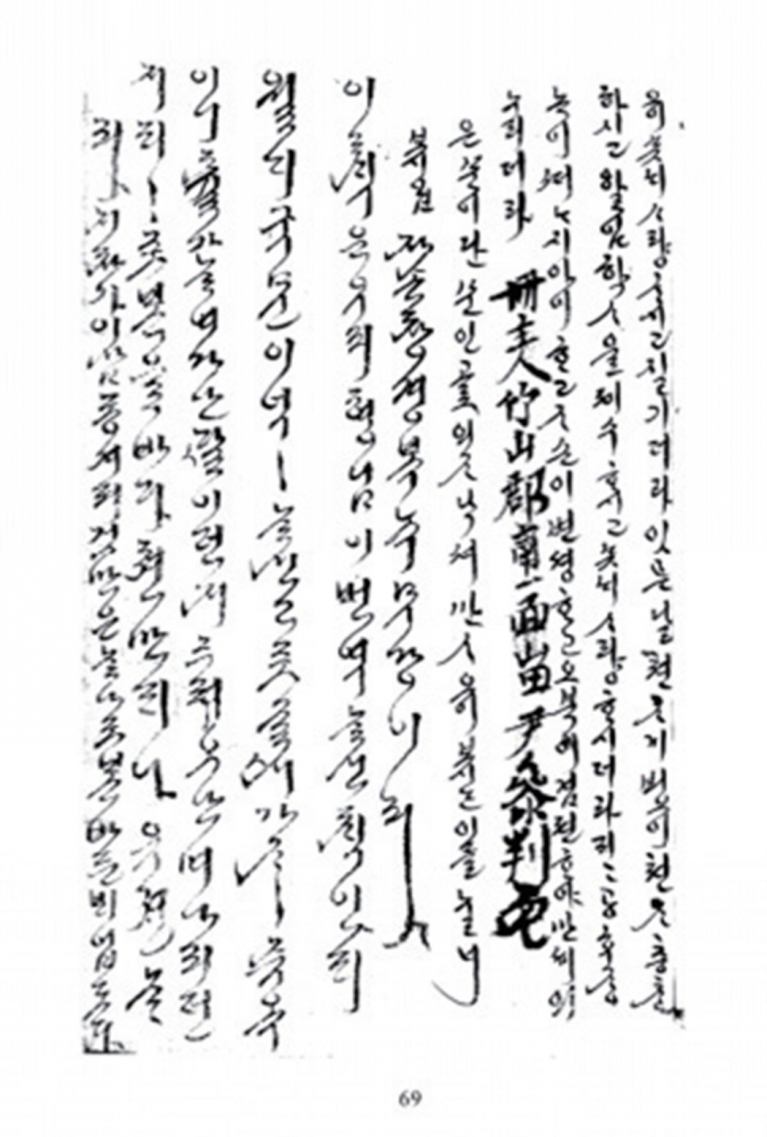

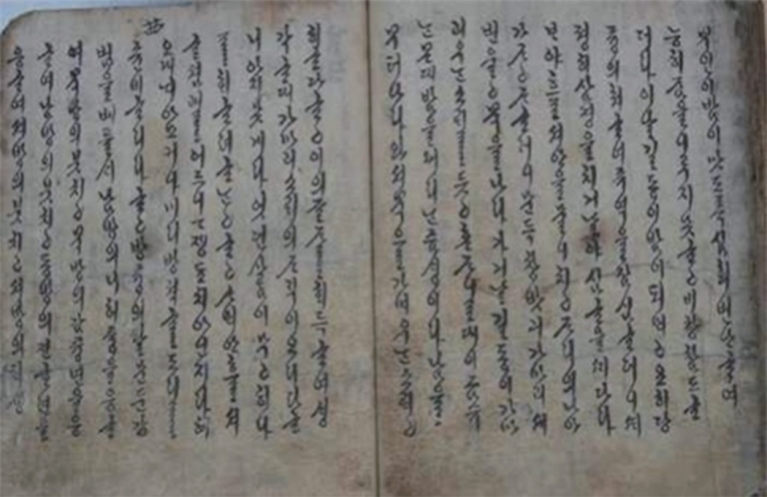

현재까지 세책집에 대한 조선시대 기록으로 알려진 것은 단 두 가지뿐으로, 조선 후기에 가장 뛰어난 재상 채제공과 당대 최고의 지식인 이덕무가 쓴 글이다. 두 자료 모두 여성들이 세책집에서 소설을 빌려 읽느라 여성으로서 해야 할 가정사를 소홀히 한다는 점을 지적한 내용이다.채제공은 소설이 성행하고 있다는 것을 말한 다음 “비녀나 팔찌를 팔거나 혹은 빚을 내서라도 다퉈 빌려 가서 그것으로 긴긴 해를 보낸다”고 당대 여성들이 소설에 탐닉한 풍조를 비판적으로 전한다. 이덕무도 “집안일을 내버려 두고 길쌈도 게을리하다가, 돈을 주고 소설을 빌려 보는 것에 정신이 팔려 집안의 재산을 기울이는 사람까지도 있다”고 당대 부녀자들이 한글소설에 빠져 있었던 소식을 알려준다.조선시대 지식인들의 한글소설에 대한 인식은 별로 좋지 않았으므로, 두 사람이 한글소설을 비난하고, 이 소설을 읽는 부녀자들을 비판적으로 바라본 것은 별로 이상한 일이 아니다. 그런데 지식인들이 한글소설과 세책집에 대해 비판한 이런 기록은, 한글소설과 세책집이 많아지고 여성 독자가 꾸준히 늘어나고 있었다는 사실을 증명하는 자료다.18세기 중반 이후 채제공과 이덕무가 쓴 글 이외에 조선 사람이 세책집에 대해서 언급한 글은 아직 발견되지 않았다. 이처럼 세책집에 대한 자료가 없으니까, 혹시 세책집이 없어진 것이 아닐까 하는 생각을 하게 될 정도다. 그러나 19세기 후반 조선을 방문한 외국인들이 세책집을 언급한 기록을 볼 수 있으므로, 세책집은 100년 이상 서울에서 계속 영업을 해왔음을 알 수 있다. 그리고 조선 말기에 세책집에서 빌려주던 세책도 약간 남아 있다.모리스 쿠랑(Maurice Courant)은 1890년부터 약 2년 동안 서울 프랑스 공사관의 서기관으로 근무하면서 한국의 서적을 연구해서 [한국서지(Bibliographie Coréenne)]라는 저서를 간행했다. 이 책에는 그가 서울에서 근무할 때 직접 방문했던 세책집에 대한 묘사가 들어 있는데, 솥이나 화로 같은 물건을 담보로 하고 책을 빌린다든가, 서울 이외에는 세책집이 없다는 것 같은 중요한 정보가 들어 있다.조선시대 세책의 특징 가운데 하나는, 인쇄된 책을 빌려주는 것이 아니라, 붓으로 쓴 책을 빌려줬다는 점이다. 이렇게 손으로 쓴 필사본을 빌려주던 세책집은 1920년대가 되면 사라지고, 인쇄한 책을 빌려주는 신식 도서대여점이 생겨난다. 1990년대에 폭발적으로 늘어났다가 지금은 거의 사라진 현대의 도서대여점은 그 형식이나 내용에서 조선시대 세책집과 아무런 차이가 없다. 요즈음 전자책이나 영화 또는 드라마를 인터넷을 통해 빌려주는 회원제 서비스도 세책집의 후신이라고 할 수 있다.한글 고소설이 언제 어떻게 생겨났으며, 어떤 과정을 거쳐 변화해왔는지는 학계에서도 아직 제대로 밝혀내지 못했다. 작자와 창작 시기를 알 수 있는 한글 고소설이 하나도 없기 때문에, 한글 고소설이 어떤 역사를 가졌는지 정리해내기가 어렵다. 게다가 조선시대 기록을 남길 수 있는 남성 지식인들은 한글소설에 아무 관심이 없었으므로, 한글소설과 관련된 기록을 찾아보기도 쉽지 않다.남성 지식인들이 한글소설과 관련된 기록을 남긴 것은 대부분 소설을 폄하하는 내용인데, 여기에 더해, 여성들이 이런 소설을 읽는 것을 경계해야 한다는 말도 덧붙였다. 앞에서 본 채제공과 이덕무가 남긴 기록도 바로 이런 내용이다.그런데 이와 같은 비판적 글이 한글소설에 관한 중요한 정보를 제공해준다. 즉, 18세기 중반에 한글소설이 많아졌고, 이 한글소설을 빌려주는 세책집이 생겨났으며, 세책집 고객은 주로 상류층 부녀자였다는 정보이다. 그리고 소설을 빌려보기 위해서는 많은 돈이 필요했다는 사실도 들어 있다.서울에 세책집이 나타난 18세기 중반 이전에 한글소설에 관한 기록은, 대부분 양반 집안의 여성들이 한글소설을 읽었다는 내용이다. 사대부들이 자신의 어머니를 회상하는 글 속에 어머니가 한글소설을 즐겨 읽었다는 기록을 남긴 경우가 있다. 또 궁중의 여성들이 한글소설을 읽은 자료도 있는데, 효종의 왕비인 인선왕후(1618~1674)가 시집간 딸 숙명공주에게 쓴 편지에 [수호전] 같은 중국소설을 번역한 것을 보냈다는 내용이 있다.궁중의 왕비와 공주에서부터 사대부 집안의 여성까지 조선시대 상층 여성들은 한글소설의 애독자였다. 이와 같은 상층 여성의 한글소설 애호의 풍조는 시간이 지나면서 점차 중·하층으로도 확대돼 일반 여성들도 한글소설을 즐기게 된다. 이렇게 한글소설이 대중적으로 널리 읽히게 되는 계기가 바로 세책집이다.

책 말미에 독서 감상·비판 적어 남기기도

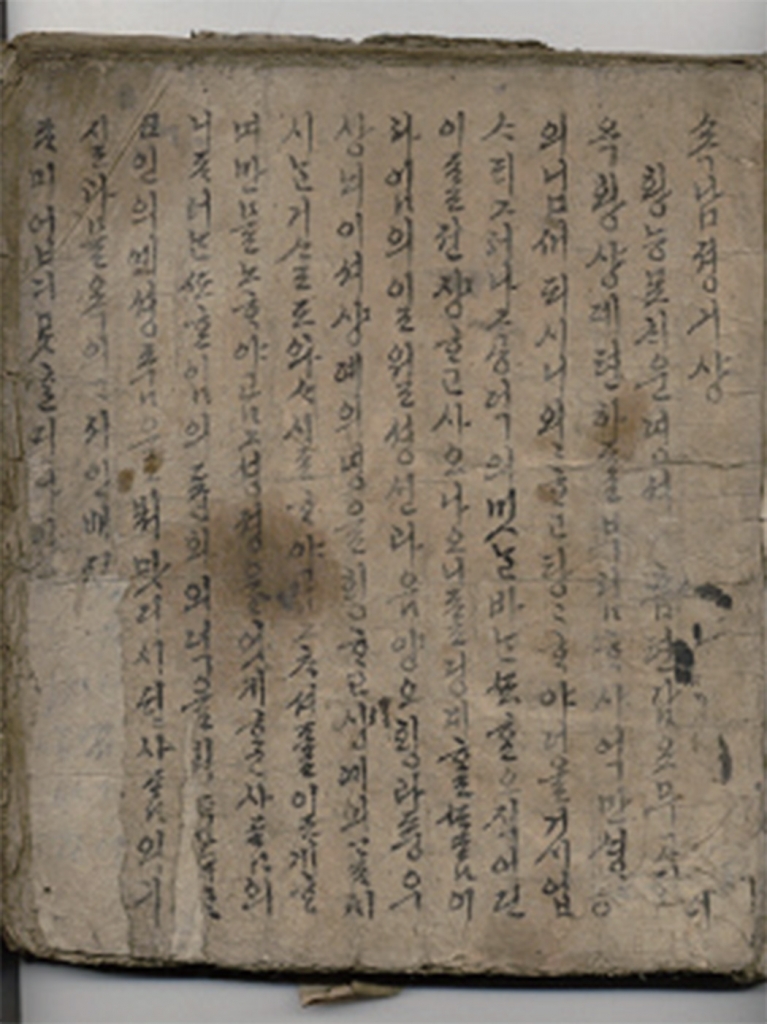

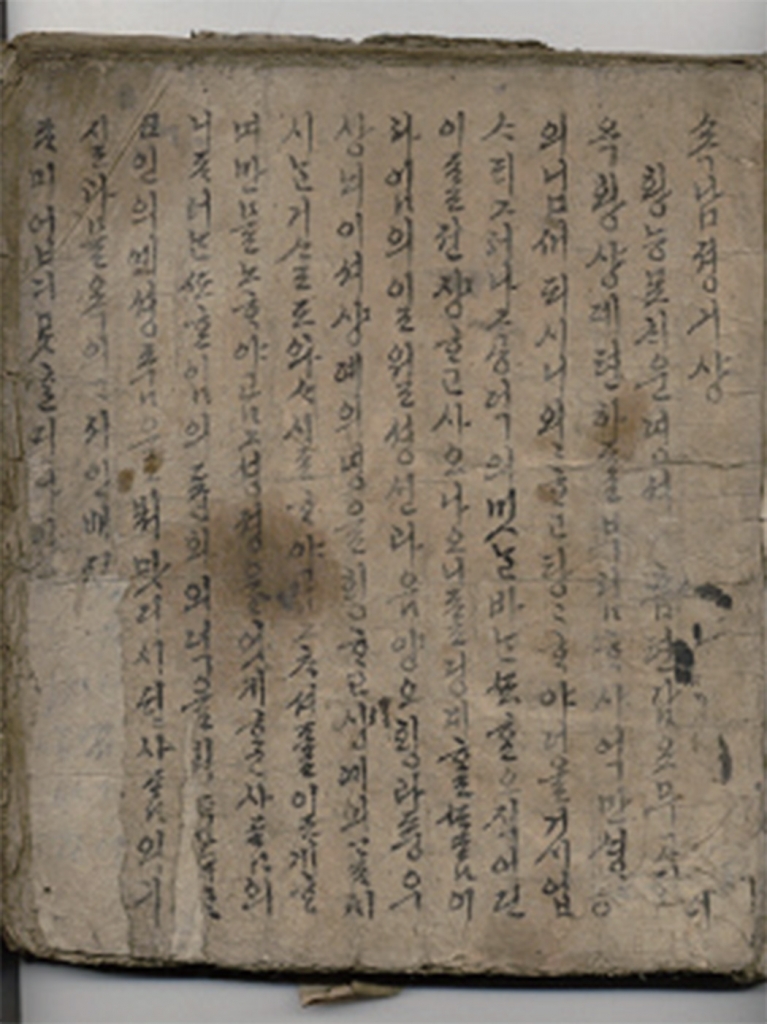

▎조선 숙종 때 서포 김만중이 쓴 한글 고소설 [사씨남정기(謝氏南征記)]의 속편. |

|

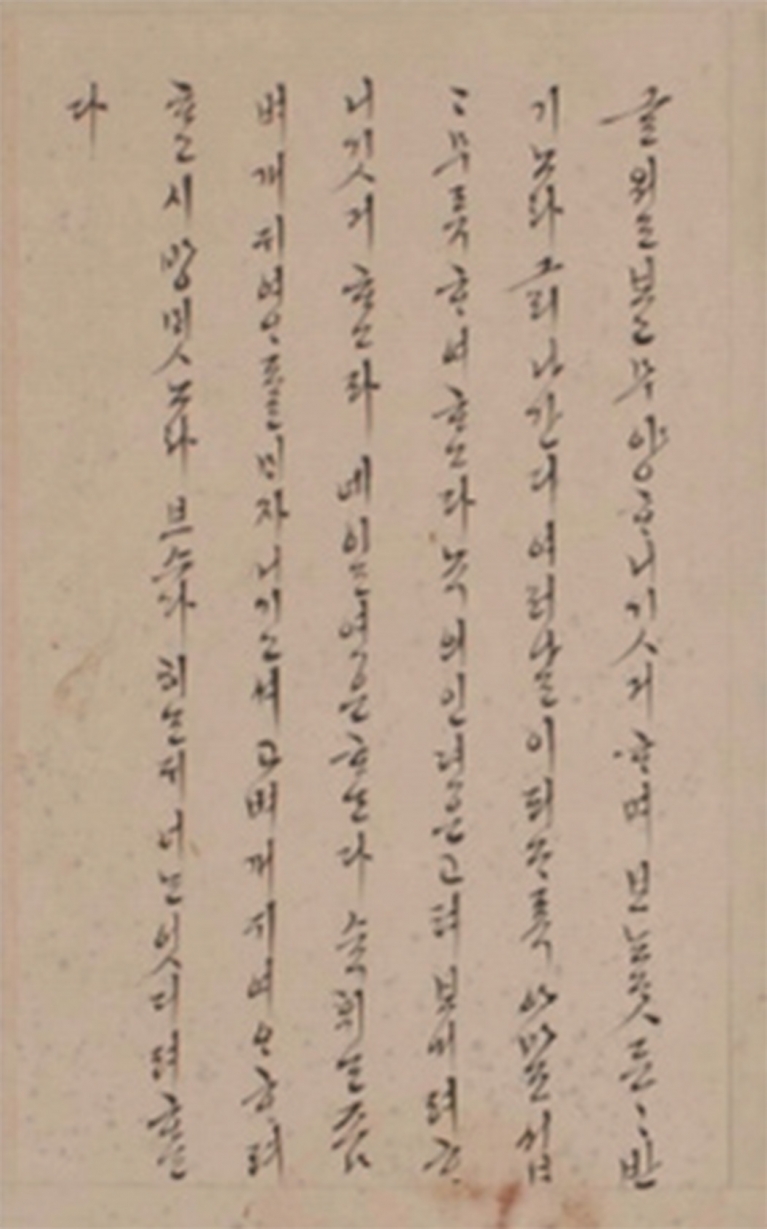

조선시대에 기록을 남길 수 있는 사람들은 모두 남성 지식인이었으므로, 우리가 알고 있는 조선 사회의 모습은 대부분이들의 시각에서 서술한 것이다. 여성이나 하층민이 자기 생각을 글로 적어서 남겨놓은 자료는 극히 드물다. 그러므로 이들의 생각을 알아내기 위해서는 남성 지식인이 남긴 글을 잘 해석하는 길밖에는 다른 방도가 없다.그런데 한글소설과 관련된 자료에서는 여성이나 하층 인물들의 목소리를 직접 들을 수 있다. 소설을 베끼면서 책의 말미에 자신의 감회를 적어놓은 여성들의 기록이 많이 남아 있고, 또 세책집의 소설을 빌려 읽은 독자가 그 감상이나 비판을 써놓은 것도 있다. 이런 자료는 이들의 생생한 목소리를 전해준다.18세기 중반 서울에서 선보인 세책집은 등장하면서 바로 양반 남성들의 비난 대상이 됐다. 이러한 사정은 다른 나라의 도서대여점에서도 흔히 볼 수 있는 일이다. 도서대여점에서 빌려주는 책의 상당수가 소설이었기 때문에, 도서대여점에 대한 비판은 소설에 대한 비판의 연장선상에서 이뤄진다고 볼 수 있다. 특히 여성 독자들에 대한 비판이나 경고가 주를 이룬다. 외국의 예를 몇 가지 보기로 한다.

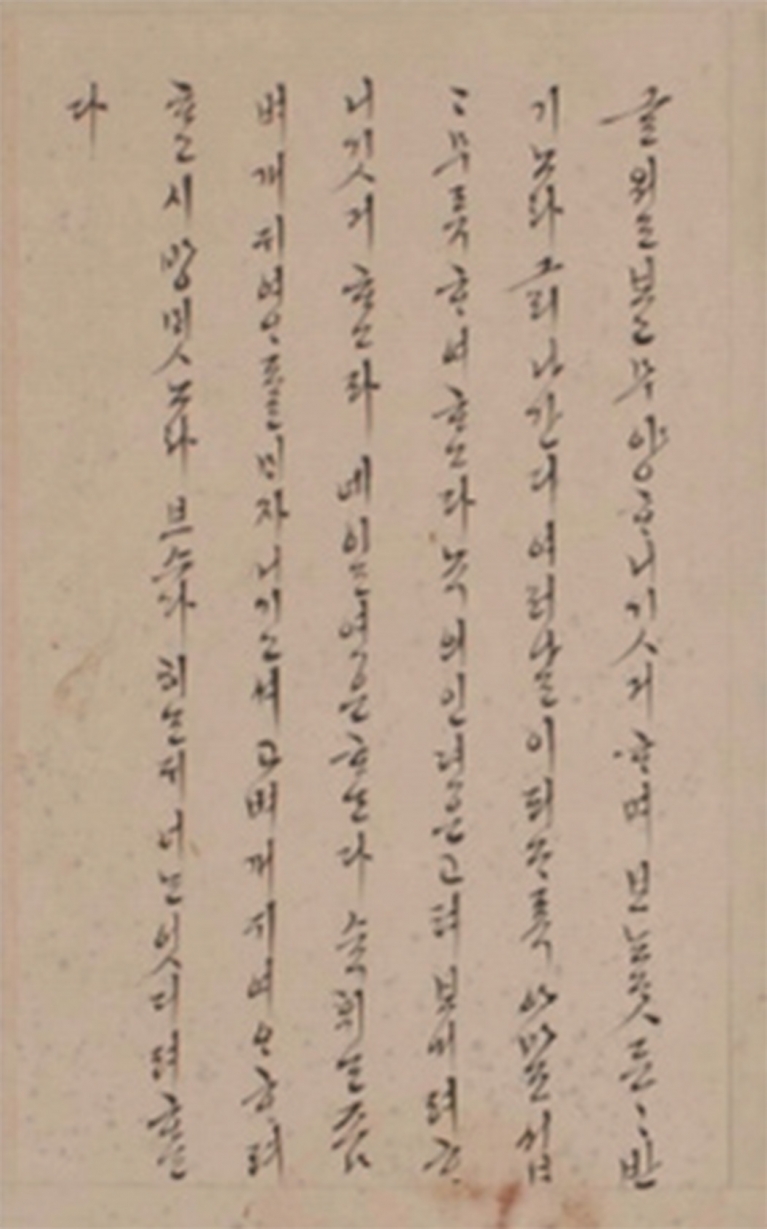

▎인선왕후가 숙명공주에게 보낸 편지, 국립청주박물관 소장. / 사진:이윤석 |

|

영국의 시인 콜리지(Samuel Taylor Coleridge)는 도서대여점의 책을 빌려 읽는 것은 독서라는 명목으로 시간을 죽이는 일이라고 말했다. 워즈워스(William Wordsworth)와 더불어 영국의 대표적 시인인 그에게 19세기 초반 영국의 도서대여점은, 할 일 없는 사람들이 책을 빌려보면서 시간을 보내는 장소였다.지식인들의 이와 같은 도서대여점에 대한 인식은 문학작품 속에서도 자주 볼 수 있다. 제인 오스틴의 [오만과 편견(Pride and Prejudice)]에서, 작중 인물 콜린스는 도서대여점에서 빌린 소설은 저급한 것이라고 생각하는 대목이 있다. 또 이보다 앞서 1775년에 나온 셰리단(Richard Brinsley Sheridan)의 [라이벌들(The Rivals)]이라는 희곡에서는 읍내의 도서대여점을 “1년 내내 꽃을 피우는 사악한 지식의 상록수(an evergreen tree of diabolical knowledge: it blossoms through the year)”라고 말했다.셰리단의 작품에 나오는 이 “사악한 지식의 상록수”라는 표현은, 서양에서 도서대여점을 상징하는 한 전형적인 구절이 됐다. 플로베르의 [보바리 부인(Madame Bovary)]에서도 엠마가 도서대여점에서 소설을 빌려 읽는 것을 못하게 하는 대목이 있는데, 이 역시 당대 사회의 상층부에서 도서대여점을 부정적으로 보고 있었음을 보여주는 것이다.그러나 서양의 도서대여점은 20세기 초까지 계속 성장하는 사업이었고, 심지어 많은 출판사와 작가들이 도서대여점의 눈치를 보지 않으면 안 될 지경까지 이르렀다. 19세기 영국에서는 책값이 너무 비싸기 때문에, 개인이 소설을 구매하기 어려워서 도서대여점에서 구입해주지 않으면 소설을 판매할 길이 없었다. 당시 작가들은 자신의 작품이 출판되면, 도서대여점의 평판에 신경을 쓰지 않을 수 없었다고 한다.동양에서는 일본의 도서대여점이 번창한 데 비해 중국에서는 크게 성행하지 않았던 것으로 보인다. 일본은 도쿄나 오사카 같은 큰 도시뿐만 아니라, 전국적으로 대단히 많은 도서대여점이 있었다. 일본의 도서대여점은 점포를 갖고 가게에 찾아오는 손님에게 책을 빌려주는 방식도 있지만, 대부분은 등에 책을 지고 고객을 찾아다니면서 빌려주는 형식이었다. 19세기 초에 도쿄에는 이런 사람이 800여 명, 오사카에는 300명 정도 있었다고 한다. 그리고 나고야에서 130년 동안 운영하다 19세기 말에 폐업한 한 도서대여점에서 남겨놓은 목록에는 2만6000여 권의 장서가 수록됐다고 한다.

최남선, 을지로 입구 세책집 도서 목록 작성

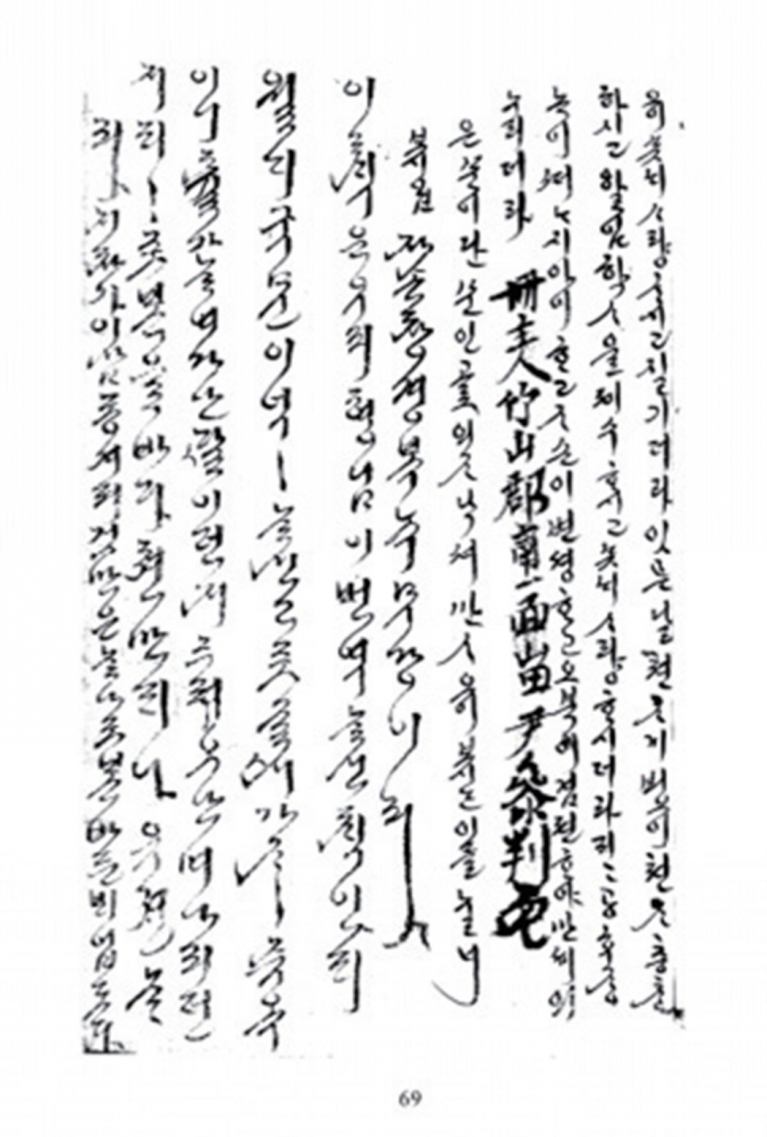

▎[정을선전]을 필사한 여성이 적은 소감, 국립중앙도서관 소장. / 사진:이윤석 |

|

일본 에도시대의 저명한 작가 산도 교덴(山東京傳)은 [쌍접기(雙蝶記)](1813) 서문에서 소설의 유통을 결혼에 비유하면서, 자신이 쓴 작품은 신부이고, 출판사는 고향이며, 독자는 신랑이고, 도서대여점은 중매인이 된다고 했다. 일본의 결혼은 반드시 중매인을 두게 돼 있으므로, 도서대여점이 없으면 작품이 독자에게 전달될 수 없다는 말이다. 일본의 도서대여점 고객에 여성 독자가 많았음은 물론이다.몇 가지 외국의 사례에서 볼 수 있듯이, 도서대여점은 독서의 대중화에 커다란 영향을 미쳤다. 특히 소설이 대중예술이 되는 데 결정적인 역할을 했다.조선의 세책집에서 빌려주던 책은 인쇄한 책이 아니라 거의 모두 붓으로 쓴 필사본이었다. 그리고 세책집의 운영은 책을 베끼는 일에서부터 대출 등의 업무까지 모두 한 사람이 맡아봤던 것으로 추정된다. 이처럼 조선의 세책집은 개인이 운영하는 소규모 사업이었는데, 세책집도 서울 이외의 지역에는 없었다.최남선은 신체시 ‘해에게서 소년에게’를 지은 것으로 유명하지만, 원래 그는 ‘신문관’이라는 출판사를 운영한 출판인이었다. 1910년 무렵 최남선은 현재 서울 을지로 입구에 있던 한 세책집의 목록을 작성한 일이 있다. 그가 도서목록을 작성한 이유는 세책집에서 빌려주던 필사본 소설 가운데 자신의 출판사에서 간행할 만한 책이 있는지 알아보기 위한 것이었다. 이때 그 세책집에서 빌려주던 세책의 총 개수는 3221권이었다고 했는데, 이 정도면 상당히 규모가 큰 세책집이었다.

서양은 활판, 일본은 목판 인쇄… 조선은 붓으로 필사

▎세책 [홍길동전], 충남대 소장. / 사진:이윤석 |

|

조선시대 세책집에 관한 기록이 거의 없는 것과 달리, 서양의 도서대여점에 관한 기록은 매우 풍부하다. 19세기 중반에서 20세기 초까지 영국의 도서대여점 시장에서 가장 큰 규모였던 무디(Charles Edward Mudie)의 도서대여점은 출판사와 작가에게 커다란 영향력을 행사했는데, 한창때 무디의 도서대여점에는 100만 권의 대여용 책이 있었고, 250명의 직원이 근무했다고 한다.책을 빌려주고 대여료를 받는다는 면에서는 서양이나 동양이나 차이가 없고, 각각의 도서대여점은 아무런 영향이 없이 각자 독자적으로 발달한 것이었다. 이처럼 영업의 형태 면에서는 비슷했지만, 그 내용을 들여다보면 커다란 차이가 있는데, 바로 어떤 방식으로 제작한 책을 빌려주는가 하는 점이다.18세기부터 동양과 서양이 큰 차이가 나게 된 원인의 하나로 인쇄술을 드는 것은 이제 상식이다. 서양의 르네상스부터 산업혁명에 이르기까지의 온갖 변혁의 바탕에는 인쇄술의 발명이 있다. 서양의 도서대여점에서 빌려주던 책은 활자로 인쇄한 책이었고, 조선의 세책집에서 빌려주던 책은 필사본이었으며, 일본에서는 목판으로 인쇄한 책을 빌려줬다.조선과 중국 그리고 일본의 인쇄는 나무판에 글자를 새겨서 여기에 먹물을 묻혀 종이에 찍어내는 아주 단순한 작업의 목판인쇄였고, 서양은 활자를 이용한 기계식 활판인쇄였다. 목판인쇄는 책을 제작하는 시간과 경비가 많이 들고 인쇄 속도가 활판인쇄에 비해 느리다. 19세기 말이 되면, 동양에서 전통적인 목판인쇄는 사라지고 서양에서 도입한 활판 인쇄 기술로 서적을 찍어내게 된다.동서양을 막론하고 도서대여점은 책을 빌려주고 돈을 버는 사업이라는 점에서는 같은 종류의 상업 형태다. 그리고 여기서 빌려주는 책의 핵심 품목이 소설이었다는 점에서도 비슷하고, 또 소설을 빌려가는 주 고객이 여성이었다는 점에서도 공통점이 있다. 그러나 그 규모와 운영의 방식에서는 커다란 차이가 있다.영국에서 대형 도서대여점이 나올 수 있었던 중요한 요인은 출판하는 책의 종류가 많았다는 점이다. 1750년에 100종, 1825년에는 600종, 19세기 말에는 6000종의 책이 영국에서 출판됐다. 독자의 요구에 맞춰서 그때그때 많은 책이 간행될 수 있었던 것은, 15세기 구텐베르크가 발명한 활자를 이용한 인쇄 덕분이었다.금속활자는 서양보다 고려에서 먼저 발명됐지만, 이 발명은 지식과 오락의 확산에 별다른 영향을 끼치지 못했다. 반면에 서양에서는 금속활자의 발명이 곧바로 거대한 문화혁명으로 연결되고, 마침내 서구 문명이 세계의 표준이 되는 결과를 만들어냈다.

※ 이윤석 - 한국 고전문학 연구자다. 연세대에서 박사학위를 받았고, 2016년 연세대 국어국문학과에서 정년 퇴임했다. [홍길동전]과 [춘향전] 같은 고전소설을 연구해서 기존의 잘못을 바로잡았다. 30여 종의 [홍길동전] 이본(異本) 가운데 원본의 흔적을 찾아내 복원했을 뿐만 아니라 작품 해석 방법을 서술했다. 고전소설과 관련된 30여 권의 저서와 80여 편의 논문이 있다. 최근에는 [홍길동전의 작자는 허균이 아니다]와 같은 대중서적도 썼다.