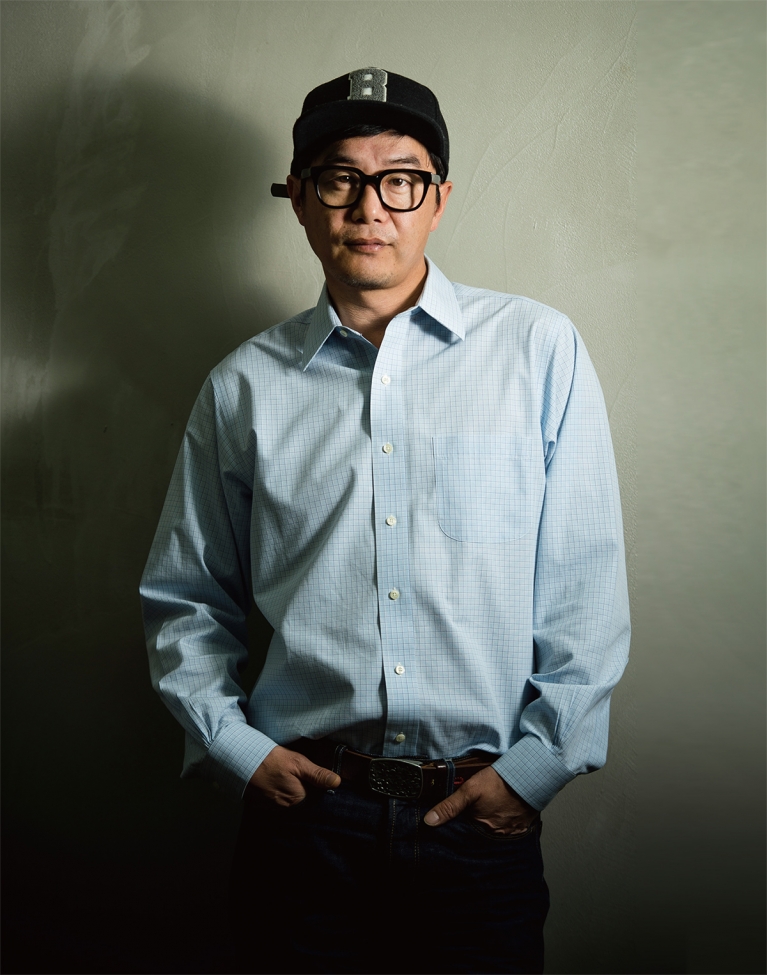

▎JTBC 추리 예능 <크라임씬2> MC를 맡은 장진 감독. |

|

천재감독이라는 수식어가 늘 따라다닐 정도로 만능 엔터테이너의 모습을 보여온 영화감독 장진(44)이 올해는 예능계로 뛰어들었다. 지난 4월 1일 첫 방송을 내보낸 JTBC의 <크라임씬2> MC를 맡으면서다. <크라임씬>은 국내외 실제 범죄 사건을 재구성해, 진범을 찾아내기 위해 치열한 추리 공방전을 펼치는 추리 예능프로다. 새 MC 장진과 시즌1의 기존 멤버였던 박지윤, 홍진호, 개그맨 장동민과 EXID의 하니가 호흡을 맞추고 있다. 팬들은 물론 출연자들 사이에서도 큰 기대를 받는 장진 감독을 4월 7일 그의 사무실에서 만났다.<크라임씬2> 첫 회부터 삼각형 추리로 화제를 불렀는데, 혹시 감독님만의 추리법이 있나요? 대단한 건 아니에요. 보통은 과학적 정황을 보고 혹은 현상만을 통해 범인을 쫓는데 저는 추리하고 싶은 대상이 누구인지부터 파악해요. 그런 다음 그 사람에 대해서 쓴 기사, 인터뷰, 직업적 감성 등을 파악한 후에 연결해보면 하나의 스토리가 연결되죠. 그 이야기를 바탕으로 나는 누가 범인이라고 생각한다는 결론을 내립니다. 이건 대단히 문학적인 추리죠. 범인을 맞추는 적중률과는 절대 연결되지 않지만요.(웃음)

등수는 크게 신경 쓰이지 않죠?전혀 연연해 하지 않아요. 대신 저는 이 프로그램에서 중요한 역할을 할 수 있는 키맨(key-man)이 될 것 같아요. 범인을 맞히는 건 크게 신경 안 써요. 오히려 프로그램의 스토리를 주도할 수 있는 데 굉장한 흥미를 느끼죠. 저만의 추리로 동료플레이어들과 심지어 시청자들까지 제 해석에 말리는 게(?) 아주 즐거워요.

혹시 실생활에서 추리를 잘하는 데 도움을 줄 만한 습관이나 노하우 같은 게 있나요?노하우? 그런 건 없어요. 방송에서 범인을 찾을 때는 엄청 열심히 관찰해야 해요. 촬영을 10시간가량 하는데 그것마저도 시간이 모자라거든요. 출연 동료들의 도움을 많이 받죠. 그분들이 끄집어내고 추리한 것들을 다시 조합하는 게 도움을 주죠. 대신에 평소 본능적으로 주변에 있는 것을 관찰하기는 해요. 도형적인 이미지에 대한 기억이 강한 편이죠. 근데 활자에 대한 기억은 별로 없어요. 간판 글자는 진짜 못 외워요.(웃음)

연극과 영화? “단연 연극이 으뜸이죠”장진은 영화에 앞서 연극 무대로 데뷔했다. 고등학생 때부터 시작한 연극을 했던 그는 대학로에서 충무로로 진출하는 데 그리 오랜 시간이 걸리지 않았다. 흔히 ‘장진식 코미디’라고 불리는 자신만의 장르를 탄생시키며 영화사에 깊은 인상을 주었다. <킬러들의 수다> <간첩 리철진> 등은 물론 최근 영화 <우리는 형제입니다> <하이힐>에 이르기까지 국내 영화 팬들의 관심을 사로잡았다.하지만 그는 영화와 연극의 선택 앞에 1초의 망설임도 없이 곧 연극이라고 했다. “비교도 안 돼요. 연극 연출이 정말 재미있더라고요. 영화는 20년 됐는데 이제 좀 재미있어지려고 해요. 그런데도 절대적으로 연극이죠. 무대를 내가 만든다, 무대에 내 이야기를 펼친다, 무대에서 내 관객을 만나기는 영화가 갖는 그 어떤 것과도 비교가 안 될 정도로 좋아요.

그래서인지 감독님 영화에 대해 ‘연극적’이라는 평도 많더라고요?사실 그건 연극을 잘 모르는 사람들이 하는 얘기예요. 영화가 연극적인 게 아니라 ‘비영화적이다’라고 말하면 돼요. 반영화적이라든지. 연극이 폐쇄적이고 다이얼로그(대화)가 많고 단순히 조명이 꺼졌다 넘어갔다 하는, 단순편집적이고 피상적인 것이라 생각하는 사람이 많죠. 하지만 연극은 영화적 편집보다 현란하게 무대를 움직일 수 있는 거에요. 100년, 200년이 순식간에 오가기도 하고 희로애락의 감정이 한 옥타브를 넘나드는 걸 만들어낼 수도 있고요. 영화보다 훨씬 더 거칠죠.

감동과 웃음을 한꺼번에 잡는 게 쉽지 않을 텐데, 어떻게 조합을 하나요?웃음과 눈물이라는 소재는 어떻게 보면 기술적인 것에 불과해요. 눈물이 나는 상황인데 배우들이 눈물을 참으니까 보는 관객이 슬픈 거죠. ‘쟤네는 왜 안 울지? 어떻게 저렇게 담담하지?’라고 생각하죠. 그게 더 슬픈 거에요. 코미디의 가장 기본은 처연함, 절실함이거든요.그는 기존의 영화나 TV 같은 주 채널 이외에 모바일이나 인터넷 등 대안매체에 대한 호기심과 관심이 많았다. 현재도 이 대안매체를 활용한 프로젝트를 준비하고 있다. 기존의 전파를 이용하는 채널권에서 벗어나 모바일을 통해 볼 수 있는 미디어 콘텐트를 제작하는 것이다. 그는 개인과 윈도우 사이에서 나눌 수 있는 은밀함과 과격한 설정들이 필요하다고 말했다. 그 안에서 만들 수 있는 자유로운 표현들을 추구했다.

감독님의 생각은 남들과는 좀 다르다는 생각이 들어요.기준점을 너무 맹신하다 보면 저 같은 ‘놈’이 다른 것을 가져온다고 생각하죠. 사실 대중적이라는 것은 모든 표준 지표 하에 가장 많이 공유하는 것일 뿐이거든요. 그런 것은 ‘좀 덜 공유하는 대중적인 것’이라고 해야 하는데, ‘이것은 대중적이 아니다, 비주류다’고 하는 게 문제에요. 이런 것에 대한 포용심이 필요하죠.

풍자의 아이콘이시기도 한데, 어떤 부담 같은 건 느끼진 않으세요?풍자는 권리에요. 우리가 뽑은 사람들에게서 우리가 다시 어떤 역공을 받는다는 게 이해되지 않아요. 우리가 그들에게 준 권력, 그 특권에는 특별한 의무가 있거든요. 의무를 다하지 못했을 때 우리가 야단칠 수 있는데 사람들은 너무 큰 두려움을 가진 것 같아요. ‘아 내가 잘못됐구나’라는 걸 깨닫게 해줘야 해요. 그런데 시도도 안 해보고 혼자 자정능력을 갖고 자제하니 재미가 없는 거죠. 우리 사회에 풍자정신이 많이 죽었다고 볼 수 있어요.

진정한 풍자는 뭘까요?풍자는 뭐가 됐건 권력 대상을 향해야 하고 힘있는 자들을 향해야 해요. 힘없는 소수와 대다수의 평범하게 사는 사람들에게 다시 자각하게끔, ‘우리 지금 이런 세상이에요. 다시 한 번 생각해보세요’라는 목소리를 낼 때가 진짜 풍자정신이라고 봐요. 물론 풍자라는 탈을 쓰고 조롱의 칼을 막 휘둘러서는 안 되는 거고요.- 글 박지현 월간중앙 기자·사진 전민규 기자